写真)「サステオ」使用フライト記者会見の様子 鹿児島空港 2021年6月29日

出典)株式会社ユーグレナ

- まとめ

-

- ミドリムシの体内で生成された油を利用したバイオ燃料を開発。

- 自動車、船舶を経て、航空機でも実証が進められる。

- コスト削減と大量生産技術確立による更なる普及を目指す。

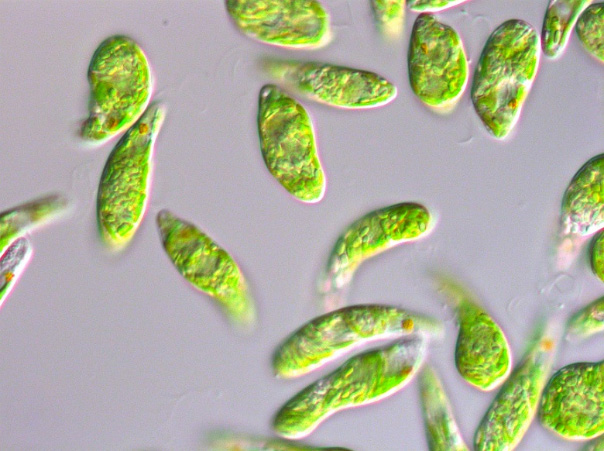

ビタミンやミネラルが豊富で健康食品や化粧品にも含まれるミドリムシ。私たちにとって身近な微生物の一つだ。

ミドリムシは藻類の一種で、大きさは0.05~0.1mm程度。光合成によって自ら栄養分を作りだす植物としての性質を持つとともに、細胞を変形させて動く動物としての性質も持つ珍しい生物だ。

ヘルスケア分野で良く見られるミドリムシだが、近年はエネルギー分野においても注目を集めている。持続可能なエネルギーのあり方が模索される中、さまざまな乗り物で活躍するミドリムシ由来のエネルギーについて紹介する。

化石燃料を代替、バイオ燃料

近年、バイオ燃料の研究開発が急ピッチで進められている。

バイオ燃料とは動植物などから生まれた生物資源をもとに作られる燃料を指す。石油や石炭とは異なり、枯渇の心配がないため化石燃料の代替となることが期待される。そのうえ、植物由来の場合は原料となる植物が成長する過程で光合成によりCO2が吸収される。燃料使用によるCO2排出量は実質ゼロとなることから、地球温暖化防止にも役立つ。

株式会社ユーグレナが開発した「サステオ」もバイオ燃料の一種だ。ユーグレナ社は2005年にミドリムシの食用屋外大量培養に成功して以降、ミドリムシなどの微細藻類を活用した研究開発の先駆け的存在として知られている。

「サステオ」の原料はミドリムシなどの微細藻類と事業所や家庭で回収された使用済み食用油(廃食油)だ。従来のバイオ燃料は、トウモロコシやサトウキビ、大豆、パームといった作物を主な原料とするため、食料との競合や、農地開発に起因する森林破壊に伴う温室効果ガスの増加が課題となっていた。

ミドリムシは育て方を工夫することで、体内に軽油に近い油を作らせることができる。ミドリムシの体内から抽出した油と、廃食油を用いることで、従来よりも環境負荷が少ないバイオ燃料の開発に成功した。

陸・海・空で活躍するミドリムシ由来のバイオ燃料

ミドリムシ由来のバイオ燃料は、さまざまな乗り物に利用されている。

乗り物の燃料には、航空機などで利用されるジェット燃料と、自動車や船舶で使用されるディーゼル燃料がある。このうち、ディーゼル燃料については、2014年からいすゞ自動車株式会社との共同研究、「DeuSEL®(デューゼル)プロジェクト」がスタートした。

同プロジェクトは、ユーグレナ社が研究・生産するバイオディーゼル燃料の性能評価をいすゞ自動車が行う形で進められた。2020年3月には、含有率100%でも従来のエンジンに負担をかけることなく使用できる次世代バイオディーゼル燃料が完成し、いすゞ自動車藤沢工場と湘南台駅間を運行するシャトルバスで使用されている。

出典)ユーグレナ社

また、日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場では、常駐する消防車の燃料に「サステオ」が使用されている。原料として、技術開発センターでの研究・試作で生まれる使用済みの食用油を再利用しており、まさに「循環型」の取り組みと言えるだろう。

出典)ユーグレナ社

今年4月には、ガソリンスタンド経営を中心に小売・サービス業を手がける株式会社ライフ白銅のガソリンスタンドで、バイオディーゼル燃料を3日間限定で発売した。ガソリンスタンドで一般向けにも販売することで、バイオ燃料の普及に繋げるのが狙いだ。

船舶での実証もおこなわれている。2020年9月、石垣島、西表島、竹富島などを発着する八重山観光フェリー株式会社の船舶でユーグレナ社のバイオディーゼル燃料を使用した試験航行が実施された。両者は、今後もバイオ燃料の本格導入に向けて準備を進めていくとしている。

出典)ユーグレナ社

航空機で使用されるジェット燃料としての利用も進められている。

電化が難しい航空機はバイオジェット燃料の期待が大きい。2018年7月、過去記事(「ミドリムシがジェット燃料になる日 ユーグレナの取り組み」)で国産バイオ燃料計画スタートの紹介をしたが、それがついに実現した。

ジェット燃料は2021年3月に完成し、6月に国土交通省航空局保有の飛行検査機「サイテーションCJ4」のフライトで初めて使用された。その後、初の民間機となるプライベートジェット機「HondaJet Elite(ホンダジェットエリート)」で使用され、鹿児島空港から羽田空港までのフライトを成功させた。

出典)本田技研工業株式会社

2021年秋以降は、「HondaJet Elite」のチャーターフライトを利用する顧客が希望すれば、「サステオ」を使用したフライトを実施するとしている。「HondaJet Elite」のチャーターフライトは年12回程度の利用が見込まれているが、全ての顧客が「サステオ」の使用を希望した場合でも十分に供給できる体制がすでに整えられている。

地域連携で進められるミドリムシの培養

さまざまな領域で活躍するユーグレナ社のバイオ燃料だが、ミドリムシの養殖は三重県多気町(たきちょう)でおこなわれている。

培養プールは株式会社中部プラントサービスが保有する木質バイオマス発電所「多気バイオパワー」に隣接しており、同発電所の排ガス、排水や排熱などを微細藻類の培養に必要な二酸化炭素源やエネルギーとして活用している。これにより、生産コストの削減を実現した。

従来の培養プールはコンクリートで作られているのに対し、世界で初めて水田造成のあぜ塗り技術を応用したあぜ型の培養プールを建設することで、コストと工期の削減にも成功した。

出典)ユーグレナ社

培養プール建設に向けたプロジェクトは三重県、多気町、中部プラントサービス、ユーグレナ社によって2016年10月より開始し、2017年に1000㎡の培養プールが完成・稼働、2018年には総面積約3,000㎡の国内最大級の燃料用微細藻類培養プールとなった。

多気町で培養されたミドリムシは、横浜市に建設されたバイオジェット・ディーゼル燃料製造実証プラントで燃料として精製、出荷される。

多気町、中部プラントサービス、ユーグレナ社による協働はこれだけではない。今年8月、三者はミドリムシと多気町の資源を利用した「多気ブランド飼料」で育てた養殖サケ「多気サステナブルサーモン」を開発した。

飼料はミドリムシに加えて、副産物や規格外品としてこれまで未利用のまま廃棄されていた多気町産の松阪牛牛脂、酒粕、米ぬか、伊勢芋、伊勢茶、ミカン、次郎柿が原料となっている。外来生物として生態系への影響が懸念されるアメリカザリガニも含まれており、これまで不要とされていたもので脂質、ビタミン、ミネラル源を確保している。

さらに「多気ブランド飼料」は河川や海の環境保全にも一役買っている。養殖用の飼料は、魚を粉末状にした魚粉が主流だ。しかし近年、新興国を中心に養殖魚の需要が激増するなか、魚粉の原料であるカタクチイワシなどの天然魚の枯渇が懸念されている。特定の生物の急な減少は、他の海洋生物にも影響を及ぼす。そのため、魚粉を極力使わない養殖用飼料の開発が急務となっている。「多気ブランド飼料」はたんぱく源として魚粉の代わりにミドリムシを活用することで、魚粉の配合割合を抑えている。

出典)ユーグレナ社

更なる普及に向けて

現在私たちが使用する燃料の多くは、石油や天然ガスなどの化石燃料に依存している。持続可能なエネルギーの実現、地球温暖化防止に、ミドリムシ由来のバイオ燃料は大きな可能性を秘めている。

更なる普及に向けて解決しなくてはならないのはコストの問題だ。

ミドリムシ由来のバイオ燃料の生産コストは、化石燃料や他のバイオ燃料に比べ高いのが現状だ。実証プラントでの年間生産量は125klだが、更なる大量生産による、生産コストの削減が期待される。ユーグレナ社は2025年までに25万kl/年のバイオジェット・ディーゼル燃料を100円/Lで製造する商業生産体制を整え、2030年までにバイオ燃料100万kl/年の供給を目標として掲げており、今後更なるコストダウンが期待される。

出典)ユーグレナ社

現在「サステオ」は廃食油が90%以上を占めており、ユーグレナ油脂の割合は10%以下にとどまっている。廃食油は、海外におけるバイオ燃料製造においても主要な原料とされているが、その供給量には限界がある。そのため、今後はミドリムシから抽出された油の割合を増加させることを目指す。

バイオ燃料開発には他の企業も参入している。株式会社IHIは、光合成により高速で増殖する微細藻類(高速増殖型ボツリオコッカス)を大量培養し,その微細藻類が生成する藻油から燃料を一貫製造するプロセスの次世代技術開発事業に取り組んでいる。

2017年度から開始したNEDO事業では,鹿児島県鹿児島市の既存施設とタイ王国サラブリ県に新設したパイロット屋外培養施設を使い、大規模培養からSAF( Sustainable Aviation Fuel:持続可能な代替航空燃料)製造までの一貫製造技術を確立した。

出典)株式会社IHI

今年6月には、微細藻類から製造したバイオジェット燃料を持続可能な代替航空燃料として国内定期便に供給した。

出典)株式会社IHI

バイオジェット燃料の実用化は始まったが、今後は、同燃料の製造・供給に向けたサプライチェーンの構築と、藻の製造の効率化などが課題となろう。カーボンニュートラル社会の構築に向け、バイオジェット燃料開発競争がさらに加速しそうだ。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。