写真) イメージ

Pixhere

- まとめ

-

- 温暖化防止対策としての電気料金引き上げ等に反対するデモが各地で激化。

- 日本ではエネルギー安全保障上のリスクや、温室効果ガス削減努力について議論されていない。

- 温暖化対策に真剣に取り組むには、エネルギーリテラシーを高めることが必要。

地球温暖化防止が叫ばれてから久しい。しかし、日本ではまるで人ごとのようだ。それが、スウェーデンの環境活動家グレタ・トゥンベリさん(16)の先の国連気候行動サミットでの「怒りの演説」により、改めて注目を集めた。

出典) twitter : @GretaThuberg

「地球温暖化は深刻な問題だ。今すぐにでも止めなくてはいけない」。誰も異論はないだろう。しかし、私たちは今の日本のエネルギー事情をどれだけ直視しているだろうか?

今回は、東京大学公共政策大学院の有馬純教授に、今後の日本が進むべき道について聞いた。

地球温暖化防止

地球温暖化は深刻な問題だから、何にも優先して止めなくてはいけない。そうした価値観に有馬氏は疑問を呈する。世界で今起きている現実を見るべきだ、と。

「世界では猛暑や台風が起きている。アメリカでは山火事も起きている。一体どれだけ地球温暖化が原因なのかはよく分からないが、温暖化への関心が高まっているのは事実だ。しかし温暖化防止のために、みんなどれだけコストを払う余裕があるんですか?といったら、これは全く別問題だ。典型的な事例が、去年から今年の初めにパリで起きたイエローベスト運動だ。」

出典) Thomon

「あれはマクロン大統領が温暖化対策で炭素税を引き上げると言ったことがきっかけだ。ガソリン料金の上昇で、悪影響を受けるトラック運転手が大騒ぎして、全国に広がった。近くでは、チリでも暴動が起き、COP25の開催がふっとんだ。元々地下鉄の料金を4%くらい引き上げるといったのが引き金だが、その背景は電気料金の上昇だ。」

出典) Carlos Figueroa

生活必需品であるエネルギーコストが上がることに対する一般庶民の拒否反応が、いかに強いかがこれらのデモや暴動から分かる。一方で、国連気候行動サミットでグレタ・トゥンベリさんが、一刻も早く温室効果ガスを減らさなければならない、と演説したことについて、その実現可能性について有馬氏はこう指摘した。

「彼女の主張する規模とスピードで世界の温室効果ガスを減らそうと思ったら、世界中で数百ドル・トンの炭素税を導入することが必要になる。そうなれば世界中で暴動が起きるだろう。裕福な層はあまり影響を受けないが、所得が低い人ほどエネルギーコストが可処分所得に占める比率が高くなるからだ。国民に不人気な政策は民主国家ではできない。エネルギー価格を引き上げるのは、国民に最も不人気な政策の一つだ。」

© エネフロ編集部

一方、日本ではイエローベストのような暴動などは起きていない。何故か?その訳について、有馬氏は、2014年の終わりぐらいからの化石燃料価格の下落を挙げた。実は東日本大震災以降、FIT(固定価格買取制度)の下、再エネ賦課金が電気料金に上乗せされて一般家庭を含む需要家から徴収されているが、化石燃料価格の下落がその分を相殺していることがある、と分析した。

「だからこれまでがある意味ラッキーだった」

エネルギー安全保障の不確実性

2019年9月14日、サウジアラビアの石油精製所が何者かからの攻撃を受けた。イランの関与が疑われている。その時、世界の石油生産の5%が消えるということで、一瞬原油価格が跳ね上がったが、サウジアラビアが生産を回復するとの声明を出し、すぐ落ち着いた。

アメリカとの対決姿勢を鮮明にしているイランは、2019年11月5日核関連施設で、遠心分離機にウランガスの注入を始めると明らかにした。また、シリアから米軍が撤退したことで、トルコが同地域のクルド族を攻撃し始めるなど、中東情勢は不安定化している。

有馬氏は日本のエネルギー安全保障の脆弱性について語る。

「中東では何が起きても不思議じゃない。日本の天然ガスの輸入価格は、まだ原油価格とのリンクが非常に強い。石油供給になにか起これば、天然ガス価格にも波及する。不連続な形で価格が上がるリスクはやはりある。

我々の直面している問題は温暖化だけではない。日本は国内に一切資源を持たず、ヨーロッパの国のようにパイプラインや送電網で他国と結ばれている訳でもない。日本の近隣国を考えると、そういうネットワークを作るほど、彼らと価値観を共有していない。」

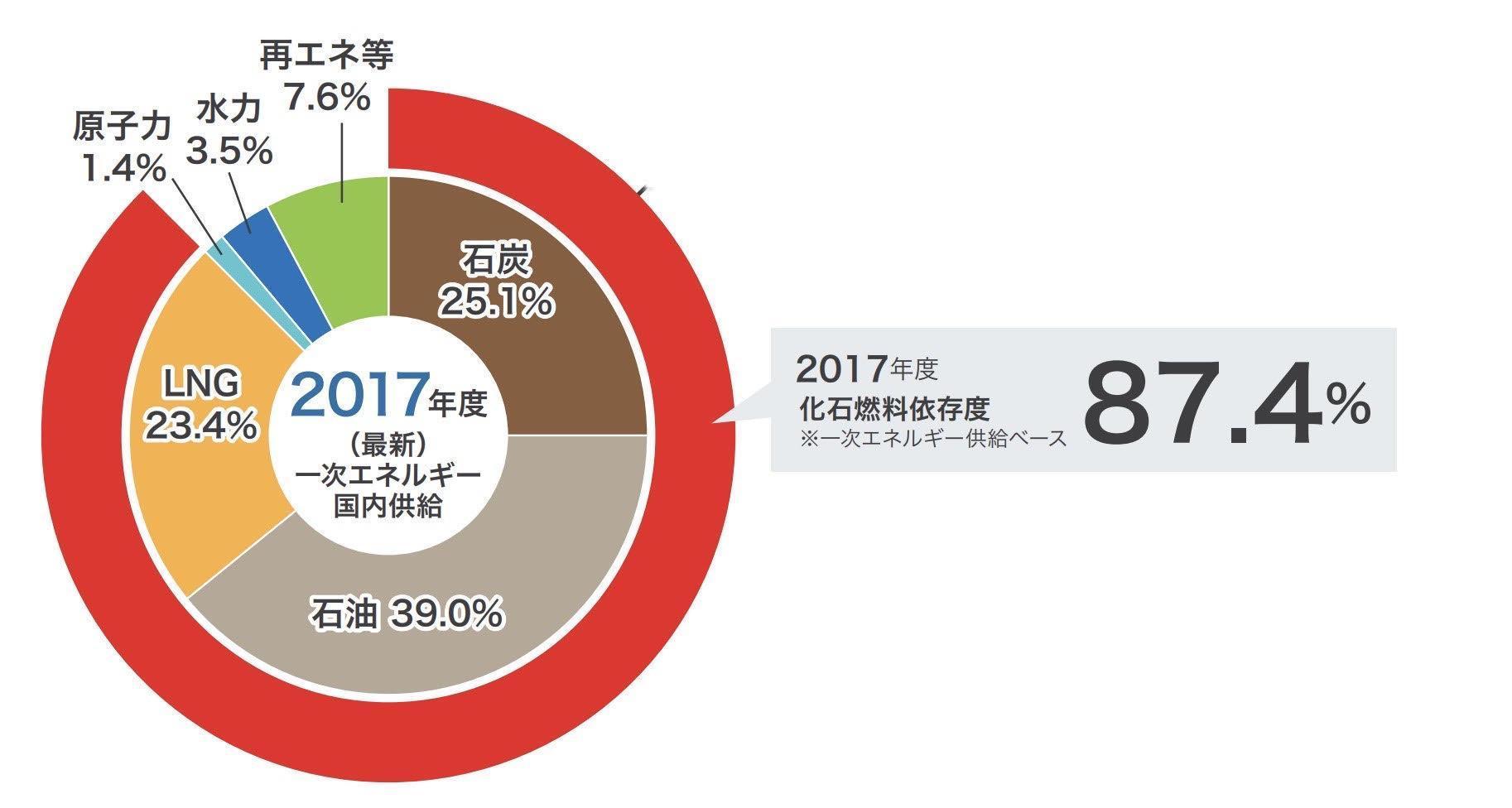

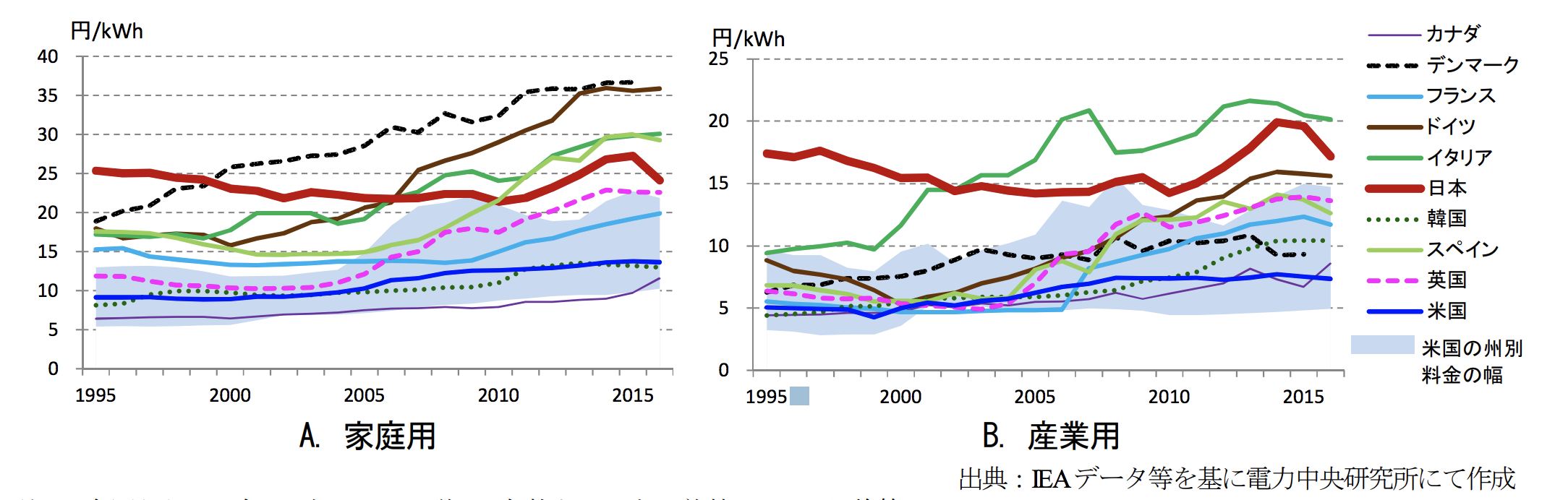

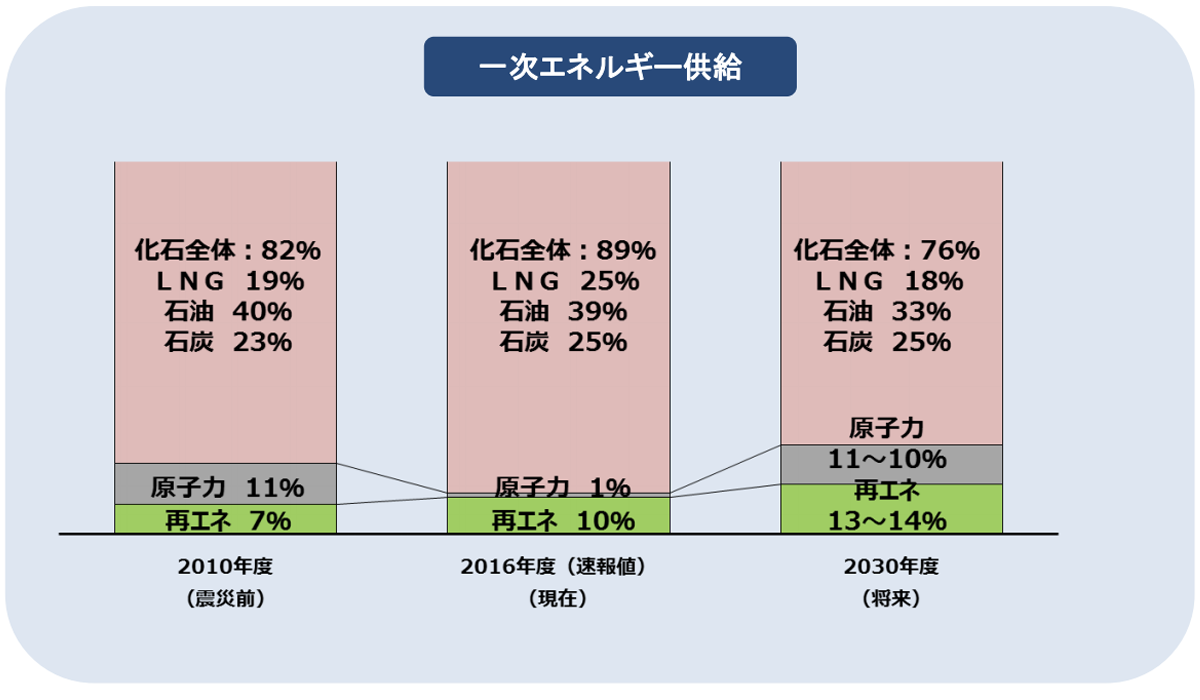

確かにそうした感覚は私たちの普段の生活の中では持ちにくい。しかし、日本の化石燃料依存度は約9割に達しているのが現実だ。日本の産業界が直面している電力料金とガス料金は主要国の中でも高い、と有馬氏は指摘する。

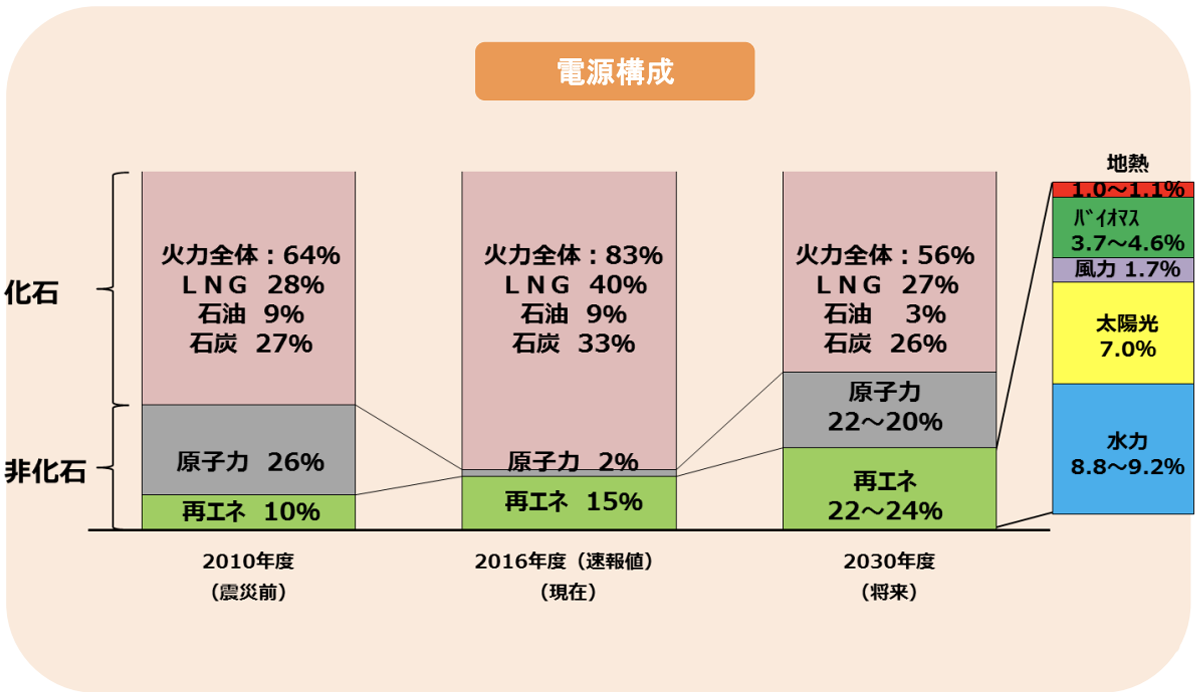

「電力料金をこれ以上引き上げると、日本の国際競争力は大きな影響を受ける。原子力発電が止まって化石燃料の輸入が急上昇し、それによってCO2の排出も増えている、という事実が普通の人は全く頭に入っていない。」

「『原子力の再稼働はいやだ、電力は停電もないし心配ない』と言っている人が、いざ停電になると大騒ぎする。日本が直面しているセキュリティ上のリスクや、主要国として、温室効果ガスの削減に努力をしなければいけない、と言うことがすっぽり抜け落ちている。(エネルギー問題を分かりやすく読者に提供するという)エネルギーフロントラインの役割は極めて大きいと思う。」

© エネフロ編集部

日本のエネルギーミックス

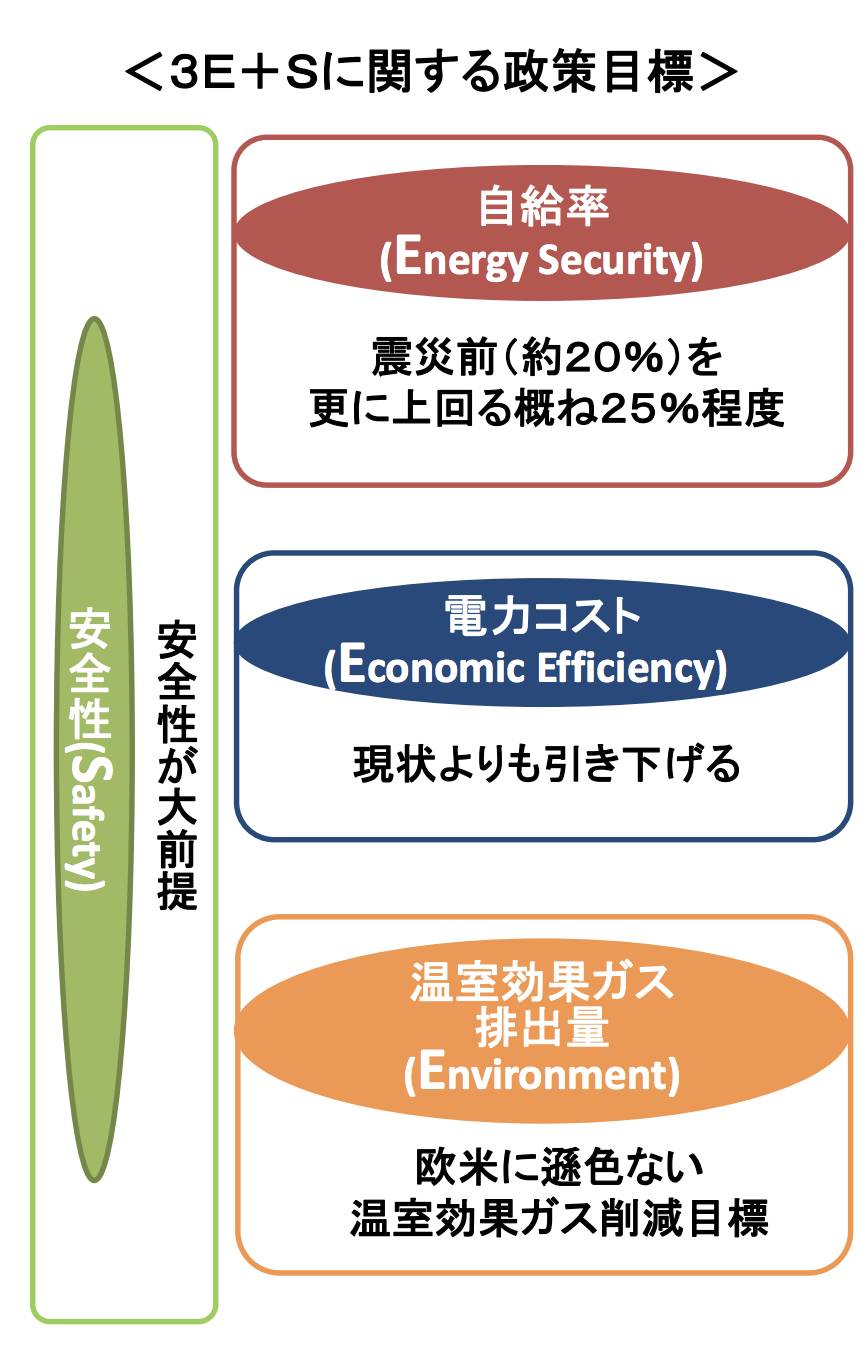

日本は、2030年のエネルギーミックスに向けて進んでいる。電力需要の22〜24%は再生可能エネルギー、20〜22%は原子力発電となっている。

「2030年のエネルギーミックスは非常によく考えられている。自給率を震災前に戻すとか電力コストを引き下げるとか、諸外国やEUと比べて遜色のないCO2削減目標を出すとか、連立方程式を解くような形で目標を出している。」

こう評価する有馬氏だが、実現可能性については楽観していない。

「問題は原子力発電所の再稼働が予想されたより非常にゆっくりとしか進んでいないことだ。2030年に向けて原子力発電の20〜22%というシェアの達成のハードルは高いと言わざるを得ない。」

原子力発電の20〜22%の達成が難しいとなると、その時の化石燃料の価格と、再生可能エネルギーの価格を比較して、どちらかを増やす必要が出てくる。

「変動性の再生可能エネルギーのシェアをさらに増やす為には、システムのコストが別途かかってくる。バックアップ電源、蓄電池、送電網の増強等、色々なコストを念頭に入れて、最適解を見つけなければいけない。」

単純に足りない分は再エネで、とはならないところが悩ましい。

再エネと火力発電

その再生可能エネルギーだが、日本の場合、他国と同列には語れないと有馬氏は言う。

「日本のように、台風が多いところでメガソーラーや風力発電所を作ろうとすると、安全規制が厳しくなる。平地が少ないので、山の斜面にメガソーラーを作ると、土砂崩れが起きた時にどうすればいいんだということで、きちんと工事をやらなきゃいけない、という問題も出てくる。」

つまり、再生可能エネルギーの発電コストを下げようにも日本の特殊性により、そう簡単には行かない、というわけだ。 一方、火力発電も問題を抱えている。

小泉進次郎環境大臣が9月22日(現地時間)の国連気候行動サミットで、記者から「脱石炭火力発電に向けて、今後どうするのか」と質問されると、「廃止する」と即答したものの、「どうやって?」と追い打ちをかけられて沈黙したのは記憶に新しい。とりわけ、日本の石炭火力発電のシェアは約25%(2017年度)ある。日本を見る目は厳しい。しかし、資源がない日本の事情も考慮すべきだと有馬氏は主張する。

「アメリカでは、シェールガスの技術開発によって天然ガスが物凄く安くなり、新設のガス火力が石炭火力を駆逐することになっている。しかし、日本はLNGも海外から輸入しているわけで、石炭よりは高い。」

確かに、資源国アメリカのようにはいかないのだ。有馬氏は、石炭火力発電をグローバルな視点で考えることが必要だと説く。

© エネフロ編集部

「石炭を単純に悪玉視する考え方は、非常に偏っていると思う。東南アジアのエネルギー需要は今後益々増大する。国内埋蔵量が膨大な石炭を使わないというオプションはありえず、石炭火力は引き続き使われ続けるだろう。だとしたら石炭をいかに効率的に、CO2負荷を下げながら使っていくか、ということを考えるべきだ。」

確かに、脱石炭という議論は欧州発であり、アジア諸国からは聞こえてこない。隣の中国こそ、発電の中心は火力で、全発電設備容量19.0億kWのうち火力は11.4億kWで、全体の約60%を占め、そのほとんどが石炭火力である。この現実を直視することが必要だろう。(中国国家統計局2019年2月28日)

出典)Kleineolive

その上で有馬氏は日本のクリーンコールテクノロジーについて言及した。

「東南アジア諸国は、ヨーロッパの国が言っているように脱石炭を簡単に言える状態ではない。だから日本がこれまで培ってきた”クリーンコールテクノロジー”は非常に大事だ。日本が東南アジアを含め、これからエネルギー需要が増えていき、かつ石炭に依存しなければいけない国に対し、そうした技術を輸出することが大事だ。」

クリーンコールテクノロジーについて編集部は、かつて中国電力とJパワーによる革新的低炭素石炭火力の実現を目指す「大崎クールジェンプロジェクト」を取材した。(参考記事)石炭火力であっても高い発電効率を実現できるのだ。

出典) 大崎クールジェン

有馬氏は日本のエネルギー安全保障の観点が重要だとする。

「日本と同じように石炭技術を海外に売りまくってるのは中国だ。日本の優れたクリーンコールテクノロジーを海外に移転することで、その国と日本の二国間関係を強固なものにすることは、外交的にも重要だ。東南アジア諸国が、中国に過度にインフラ依存することは、日本の安全保障上決してプラスではない。」

SDGsという価値観

SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)という言葉を最近よく聞く。2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された2016年から2030年までの国際目標で、持続可能な世界を実現するための17のゴールからなる。有馬氏は温暖化防止だけが至高の価値ではない、と言う。

「世界が直面している課題は17もある。その中に温暖化防止も入っているが、貧困の撲滅や飢餓の追放、安全な水の確保などもある。途上国であるほど温暖化よりも、目先の生活水準の向上や、経済成長を重視するのは当たり前の話で、しかもその経済成長は安価で、低廉で安定的なエネルギー供給が裏打ちされて初めて可能になる。そう考えると、石炭が温室効果ガスをたくさん出すからといって、石炭を放逐するというのは、その他のSDGsとの関係で言うとかえってマイナスに働く可能性が高いのではないか。」

温暖化防止を金科玉条のように振りかざすのではなく、SDGsを考えて、よりバランスの取れた政策を進めることが重要だと有馬氏は強調した。

締めくくりの有馬氏の言葉が重い。

「本当に温暖化対策を真面目にやるのであれば、エネルギーリテラシーをもっと高めることが必要。今止まっている原子力発電所を再稼働することは、エネルギー安全保障の面でも、温室効果ガス削減の面でも、最も費用対効果が高い。それが停滞していることが、日本の温暖化対策の取り得る手段を狭めているし、しかも高価なものにしている。最適なソリューションになっていないということだ。」

1959年生まれ。1982年、東京大学経済学部卒業後、通商産業省(現・経済産業省)入省。2002年に国際エネルギー機関(IEA)国別審査課長、2006年に資源エネルギー庁国際課長、2007年に国際交渉担当参事官、2008年に大臣官房地球環境担当審議官、2011年に日本貿易振興機構(ジェトロ)ロンドン事務所長兼経済産業省地球環境問題特別調査員を経て、2015年8月より東京大学公共政策大学院教授、現職。国際大学客員教授、21世紀政策研究所研究主幹、アジア太平洋研究所上席研究員、経済産業研究所コンサルティングフェロー、東アジア・アセアン経済研究センター

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- 編集長展望

- エネルギーにかかわる身近な話題を分かり易く解説。これであなたもエネルギー物知り博士!