写真)エネルギーピッチに参加した各校生徒たち 2024年12月15日 静岡県・静岡市

©エネフロ編集部

- まとめ

-

- 「人口減少・少子高齢化が社会や地域に与える影響とエネルギーのあり方」をテーマに、高校生らがアイデアを発表し競い合った。

- 会場部門最優秀校は静岡県立榛原高等学校、耕作放棄地を活かしたトウモロコシ栽培とそれを利用したバイオエタノールの製造を発表。

- 地域課題に密着した発表が多く、案の具体性や社会課題との連携が勝敗を分けた。

2050年の現役世代が将来を構想する社会の課題解決 with Energy プラン・コンテスト「高校生が競うEnergy Pitch!」が2024年も開催された。(前回記事:Vol.32 30年後の現役世代が2050年を構想する「第3回高校生が競うEnergy Pitch!」)

第6回の開催となる今年のテーマは「人口減少・少子高齢化が社会や地域に与える影響とエネルギーのあり方」だ。2050年に向けて想定される社会問題とその具体的な解決策について、高校生らがアイデアを発表し、競い合った。

今年度は会場審査部門と動画審査部門のふたつに分かれてコンテストが開催された。昨年12月15日、本選の会場に集まったのは次の6校。

・静岡県立御殿場南高等学校

・静岡県立駿河総合高等学校

・静岡県立榛原高等学校

・学校法人沼津精華学園沼津中央高等学校

・静岡県立焼津中央高等学校

・静岡県立伊豆中央高等学校

今回は動画審査部門にも4校がエントリーし、6校の発表の後、動画審査部門の結果発表もおこなわれた。

各校の発表

静岡県立御殿場南高等学校

「ダイバーシティファーム 〜輝く未来と笑顔を創る〜」

©エネフロ編集部

前回のエネルギーピッチに初参加し、優秀賞に輝いた静岡県立御殿場南高等学校が今回も参加。少子高齢化による農業の衰退を防ぐため、就労困難者が農業に従事できる「農福連携」、すなわち福祉支援を取り入れた農業の在り方を提案した。

生徒らは実際に障害者雇用や高齢者雇用を積極的におこなっている農家を訪問し、フィールドワークに取り組んだという。その結果、多くの就労困難者を雇用できる大規模ファームをつくるため、コンパクトシティとバイオマス発電を活用する構想に至った。彼らが提案したバイオマス発電は間伐材からの木片チップを使ったもので、発電で生じた排熱をビニールハウスの暖房にそのまま利用することができる。

「労働は皆さんの当然の権利です!」というインパクトのある第一声から始まった発表は、農業、福祉、そしてエネルギーの3要素を組み合わせながら進み、トップバッターに相応しい健闘を見せた。

静岡県立駿河総合高等学校

「原子力発電×省エネ 〜エネルギーミックスがもたらす2050年の姿〜」

©エネフロ編集部

エネルギーピッチ常連校の静岡県立駿河総合高等学校では、AIの普及に伴うエネルギー不足を社会問題と捉え、原子力発電の推進について発表をした。

原子力発電の安全性への理解を広げることを第一の目標とし、実際に学校内で原子力発電の賛否を問うアンケートを実施。エビデンスとなる資料を他の生徒らに提示したという。さらに、原子力発電に関する正しい知識をSNSや新聞を通じて発信する試みも提案した。省エネについては、原子力発電が何らかの理由により長期間稼働できなくなった場合に備え、太陽光発電やその他再生可能エネルギーの発電を利用すべきだという。

グラフや図を豊富に使い、分かりやすく和気あいあいとした発表から、探求を楽しむ姿勢が見てとれた。

静岡県立榛原高等学校

「トウモロコシによる地域活性化&その普及計画 ~耕作放棄地の活用~」

©エネフロ編集部

榛原高等学校もエネルギーピッチ常連校だ。今回の発表では、地元の耕作放棄地を活かしたトウモロコシ栽培と、トウモロコシによるバイオエタノールの製造・利用をテーマに据えた。

同高校が位置する牧之原市では耕作放棄地の茶畑が506ヘクタールにも上り、鳥獣の被害、景観の悪化など様々なリスクを高めているとされる。その背景には少子高齢化による労働者不足がある。農協に協力を仰ぎ、同業者間で連携して耕作放棄地の再生を図るという。

トウモロコシは水はけの良い茶畑の土壌と相性が良い上、生産の難易度も低く、新規農家の参入が容易な点も魅力の一つだ。さらに、トウモロコシはバイオ燃料としての利用に向いている。トウモロコシを原料にしたバイオエタノールを農機具や飛行機の燃料にし、コストの削減とカーボンニュートラルの実現を目指す。

多角的な視点から論が組み立てられており、説得力のある発表となった。

学校法人沼津精華学園沼津中央高等学校

「日本の農業を活性化する」

©エネフロ編集部

有志の3人でチームを結成したという沼津中央高等学校は、若者が農業に魅力を感じるための方法を発表した。重労働や収入が不安定といったイメージを払拭するために農業の大規模化と効率化を提案。さらに、売上を伸ばすために脱農協や海外への輸出、ブランド化といった手段があることを紹介した。最後には、電気エネルギーの消費や供給の仕方に注目が集まっている中で、今こそ日本を支える若い人材や食料を充実させることが大事だと締めくくった。

当日の静岡新聞の朝刊を資料に添えるなど、高いリサーチ力が伺えた。

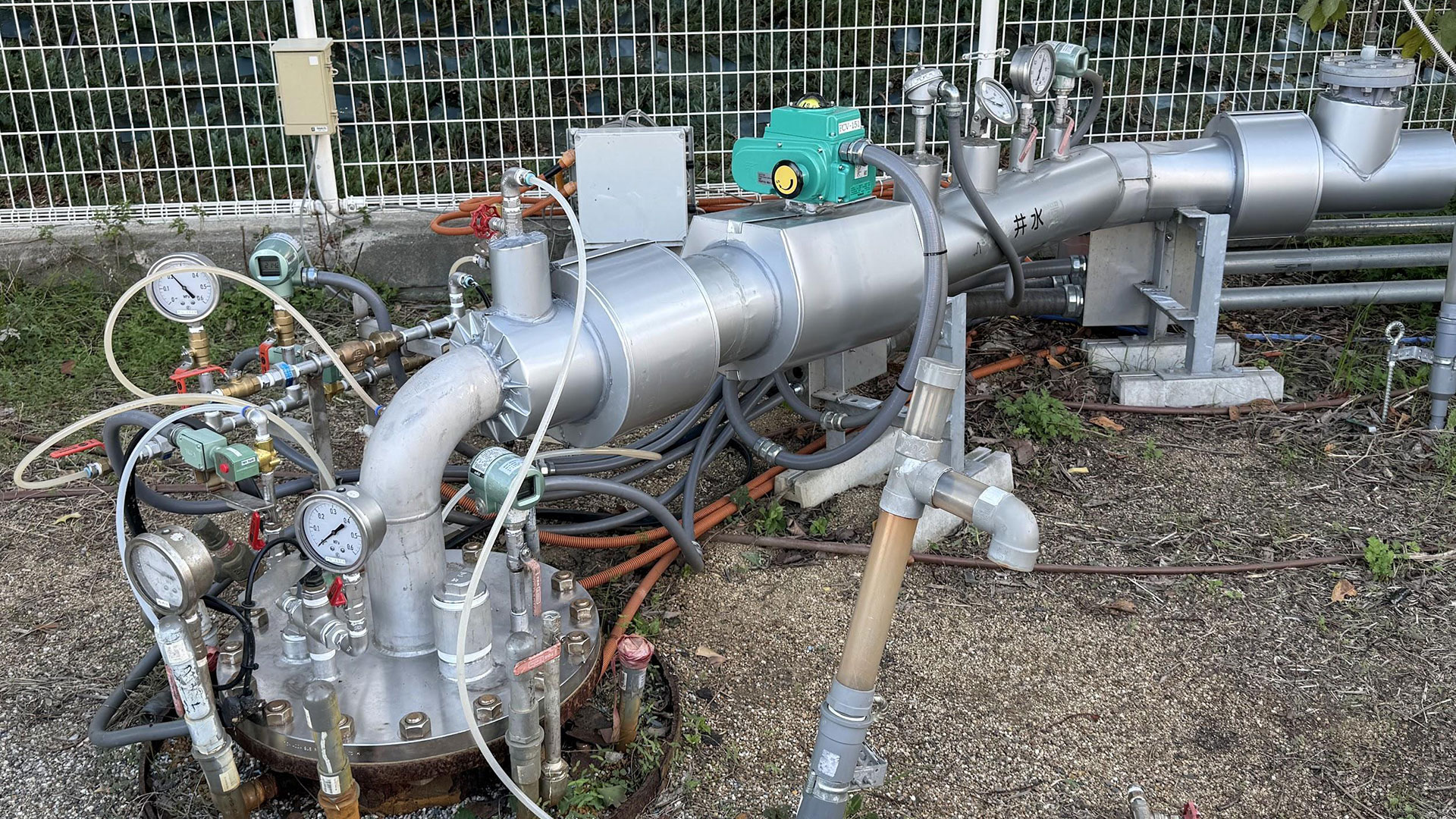

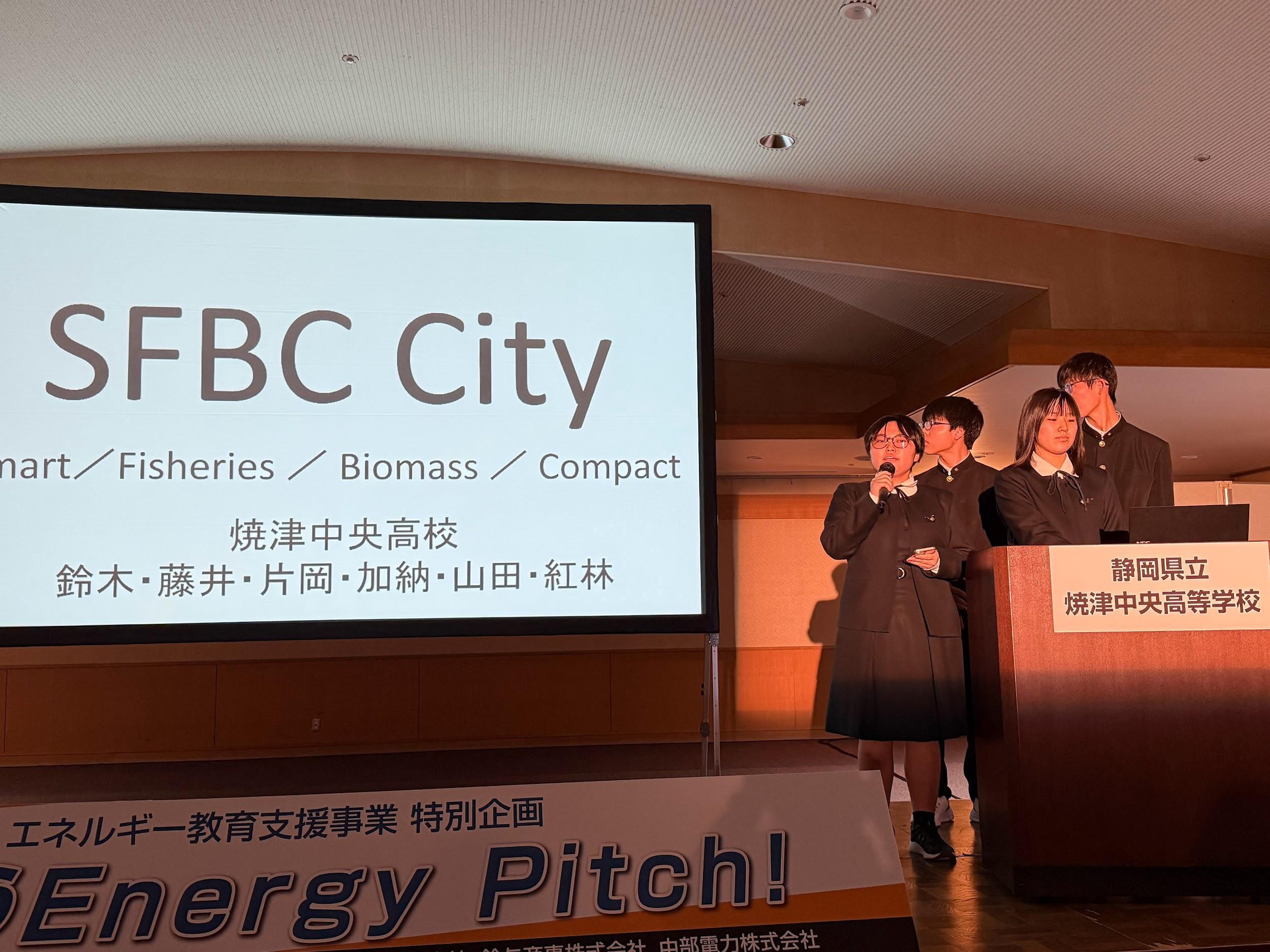

静岡県立焼津中央高等学校

Smart Fisheries Biomass Compact City」

©エネフロ編集部

水揚げ額日本一の漁港として知られる焼津市に位置する焼津中央高等学校は、バイオマス発電を利用したスマート漁業を発表。就労者の減少と水産業の火力発電への依存を課題に据え、AIによる解決策を構想した。捕獲や探索の段階では海流や魚の取れる場所を、市場では魚の判別をAIに学習させる事でスマート漁業を実現させるアイデアだ。しかし、スマート化には莫大な電力が必要だ。そこで、利用されていない森林を資源としたバイオマス発電の導入を提案した。発電所の建設にはふるさと納税を活用するという。

前日の予選ではかなり厳しい言葉をかけられたという焼津中央高等学校。一夜の間に内容をブラッシュアップし、全く違う発表スライドで審査委員を驚かせた。

静岡県立伊豆中央高等学校

「温暖化による熱中症のリスクを減らすために 〜高齢者を守るために〜」

©エネフロ編集部

初出場の静岡県立伊豆中央高等学校は、1年生5人と2年生1人からなる唯一の学年混合チームだ。地球温暖化防止対策として運送でのCO₂排出をゼロにする構想を発表した。

提案したのは合成燃料車と鉄道モーダルシフトの二つ。合成燃料車とはCO₂と水素を掛け合わせた合成燃料を用いる車のことで、カーボンリサイクルを実現できる。それと併用して、運送をトラックではなく鉄道でおこなう鉄道モーダルシフトの推進も求められるという。

こちらも予選から内容に大きな変更があり、寝る間も惜しんで追加リサーチとまとめをおこなった。

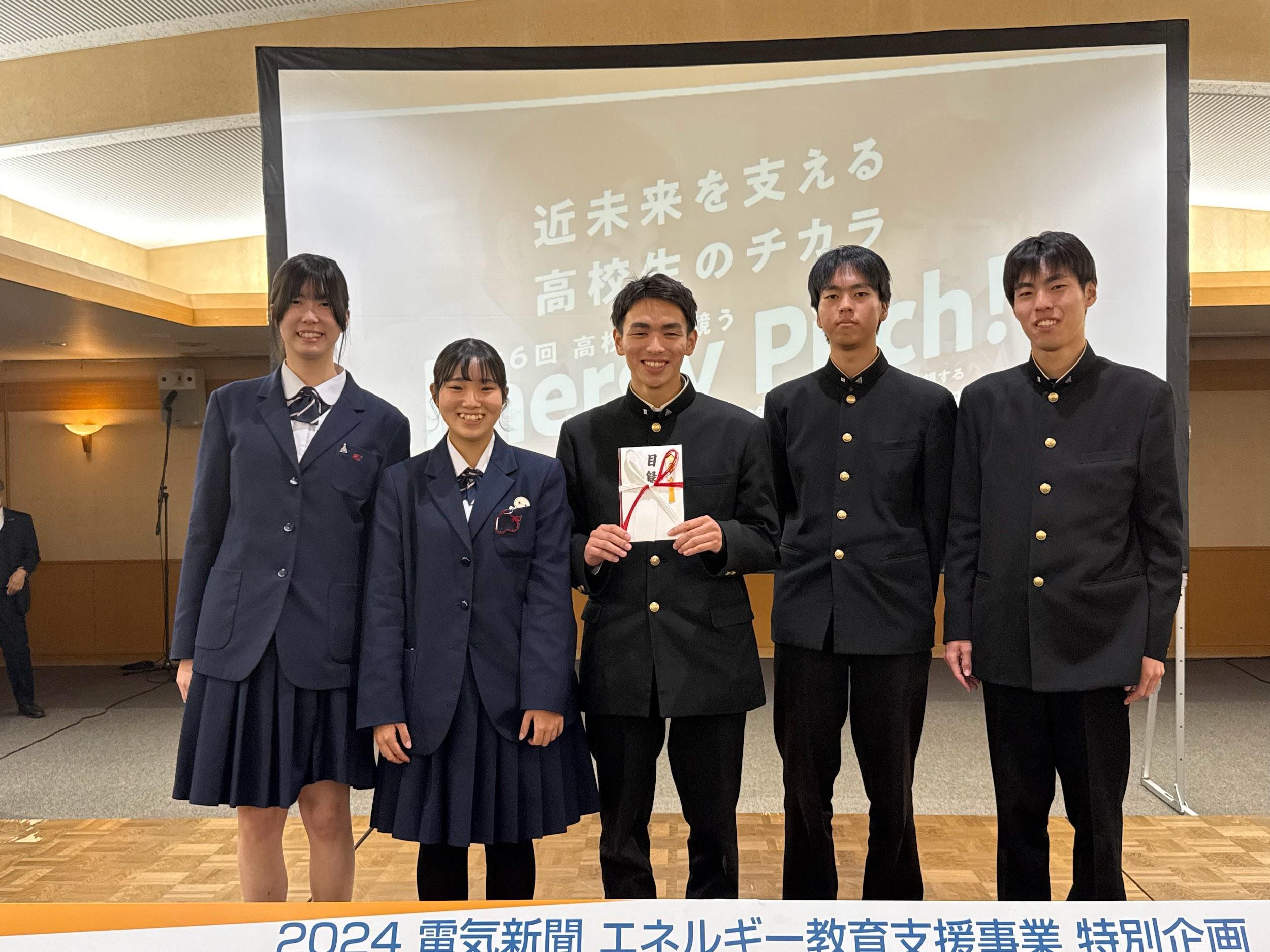

結果発表

審査の結果、各校の受賞は以下のとおり:

最優秀賞: 静岡県立榛原高等学校

優秀賞: 静岡県立御殿場南高等学校

敢闘賞: 静岡県立焼津中央高等学校

敢闘賞: 静岡県立駿河総合高等学校

静岡新聞賞:静岡県立伊豆中央高等学校

電気新聞賞:学校法人沼津精華学園沼津中央高等学校

《動画部門》

最優秀賞: 静岡県立三島北高等学校

優秀賞: 静岡県立科学技術高等学校

敢闘賞: 静岡県立川根高等学校

参加賞: 学校法人誠心学園浜松開誠館高等学校

動画部門で最優秀賞に輝いた静岡県立三島北高等学校もまたエネルギーピッチの常連校だ。能登半島地震を教訓に、能登半島と似た地形である伊豆半島でも同様の被害が予想されるとして、電気から水素へとシフトする「伊豆半島まるっと水素特区構想」を発表した。

©エネフロ編集部

講評

審査委員は以下のみなさま:

開沼 博氏(東京大学大学院 情報学環 准教授)

郡司 賀透氏(静岡大学教育学部准教授)

山本 隆三氏(常葉大学名誉教授、国際環境経済研究所所長)

萱野 貴広氏(動画審査部門)(特定非営利活動法人静岡STEAM教育推進センター理事)

栗原 広樹氏(静岡新聞社 編集局経済部長兼論説委員兼編集委員、共同主催者)

間庭 正弘氏(電気新聞 新聞部長、主催者)

審査委員からは以下のように講評が寄せられた。

郡司氏は、「皆さんたちの問題意識というものが、食料とか第一次産業のところにかなり焦点化している」とした上で、「エネルギーについて一日かけて考えた貴重な経験、これはとても重要な価値になっていく」と、引き続き研究を進めてほしいとコメントした。

栗原氏は、生徒らが何度もフィードバックを元に発表を練り直したことを評価し、「たくましい力というのにとても心を打たれた」とコメントした。

間庭氏は、「自分で考えたことを人に自分で発信していくというのがこれからの社会課題の解決には必要なことだと思うので、これからも続けてほしい」と生徒たちのさらなる活躍に期待を添えた。

開沼氏は、榛原高等学校が最優秀賞を受賞した理由として、「誰かがやってくれるのではなく、自分がやりますという姿勢」を評価したと述べ、生徒たちのさらなる主体性の成長を鼓舞した。また、地域課題がますます重くなっている中で、20年前なら世界や発展途上国を舞台に議論されていたエネルギー問題が、今や目の前の問題となっていることを指摘した。「目の前に課題があるし、目の前に解決策もある」と述べた。

©エネフロ編集部

山本氏は、議論の焦点が地域課題に向けられることに対し、「GDPの1%、0.1%もない農業や漁業をテーマに選んでしまうと、社会のごく一部の課題に留まってしまう。もっと広げて社会課題に繋げないと」とコメントした。その上で、榛原高等学校は「農業をどうやってその2050年の社会課題につなげるのかというところで上手だった」と評価し、企業でのフィールドワークなど、さらなる探求に励んでほしいと語った。

©エネフロ編集部

最優秀校インタビュー

©エネフロ編集部

指導した担当教員の北川浩先生に話を聞いた。

Q.指導する上で難しかった点は?

「こちらからアドバイスをしすぎると私がつくった発表になってしまうので、どこまで言って、どこからは言わないのかという線引きと、そこから生徒が考えてくれるのを待つことが難しかったです」。

Q.先生の目線から見て生徒たちが工夫したところは?

「役割分担が出来ていましたね。今回、発表は一人の生徒が話したのですが、やはり話のうまい生徒の方がいいですね。みんなが一人ずつ話すことが公平だというのは自分たちの理論であって、聞いている方の理論ではないので」。

Q.学校全体としてどのような姿勢でアクティブ・ラーニングに取り組んでいますか?

「彼らは理数科なのですが、理数科としてやっぱり探究活動というのは一つ大きな目標にしていますので、そういうところでも他の生徒に対していい見本ができたかなと思います。年明けには理数科の理数探究の発表もあるので、それに向けて今回学んだことを活かしてほしいです」。

チームリーダー:薄波瑛真さん

©エネフロ編集部

Q.最優秀賞の感想は?

「3年間クラス替えのないコースなので仲間の意見を気軽に聞ける環境でした。たくさんの意見を取り入れ、質の高い対話ができたのが僕にとっていい経験だったと思います」。

Q.皆をまとめる上で意識したことは?

「役割分担です。初めは難しかったのですが、だんだん自分からも『これやるよ!』と言い出してくれて、みんな自分一人一人が主役なんじゃないか、というような活動ができたと思います」。

Q.テーマについて、地域活性化が特徴だったがここに至ったきっかけは?

「自分の地元にほったらかしにされている茶畑があって、小さい頃よく遊んでいた時は農家さんがいたのに、いなくなっちゃって寂しいなという気持ちがありました。それが切実な問題だということがあまり知られていなくて、耕作放棄地を減らそうという思いを一番大切にしつつ、エネルギーにも関与する、という観点からこのテーマになりました」。

Q.内容的に難しかったポイントは?

「第一次産業を扱っていく上で、やりたいけれどコストが理由でできないことが問題になってきます。コストが高いというところをどう納得させるかが大変でした」。

Q.この学習を今後どのように活かしていきたい?

「僕はあまり人と話すのが得意じゃないので、こういった活動を通して自分が考えていたことだけではなく、友人のやり方や考え方から新しい視点を持てたので、今後も一緒に考えて新しい方法を目指したいです」。

取材を終えて

生徒らは夏休みから準備を始め、約4ヶ月かけてここまで準備をしてきたという。フィールドワークやアドバイスミーティングでのフィードバックを受けて初期のテーマから大幅に内容を変更したチームも少なくない。知識を貪欲に取り入れ、多様な意見を反映させてより良い発表をつくろうという向上心とひたむきな努力に心を動かされた。高校生という早い段階から質の高い探求学習に励み、挫折や成功を経験したこの日々は彼らの一生の財産になるだろう。

今回は地域に根差した発表が多かったのが特徴だ。日々の生活から社会問題を発見し、提起するという生徒らの観察力、そして問題意識の高さに驚かされた。「2050年のリーダーたち」から学べることは現段階でもたくさんある。会場一同、彼らのさらなる成長に心を踊らせた。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと私たちの暮らし

- 私達が普段なにげなく使っている電気。しかし、新たなテクノロジーでその使い方も日々、変化しています。電気がひらく「未来の暮らし」、覗いてみましょう。