写真)チリに繁茂する漂着海藻

© 株式会社キミカ

- まとめ

-

- 日本唯一の「アルギン酸」メーカー、キミカはチリの漂着海藻を原料にし、海洋資源を保全している。

- アルギン酸は、食品や化粧品、繊維染色などの幅広い分野で活用されている。

- 近年は再生医療にも用途が広がり、その可能性が広がっている。

かつて徳島県鳴門のわかめ養殖業者の話を聞く機会があった。鳴門の渦潮の激しい激流で育った鳴門わかめは、その歯ごたえと風味の良さで人気だ。東北の三陸わかめと双璧をなす。

その養殖業者はわかめに含まれている栄養素について研究しており、これまで捨てられていた固い根っこの部分を粉砕し、家畜の飼料に混ぜる実験をおこなっていると話していた。

実際わかめには、ナトリウム、カルシウム、カリウム、マグネシウム、食物繊維、ヨウ素、ビタミンKなどが含まれていることが知られている。その時、海藻の持つパワーに驚いた。

今回はその中の「食物繊維」に注目した。

わかめの食物繊維

よく耳にする「食物繊維」。ダイエタリーファイバー(dietary fiber)とも呼ばれ、人の消化酵素で消化することのできない食物中の物質のこと。

食物繊維は、水に溶けない「不溶性食物繊維」と、水に溶ける「水溶性食物繊維」にわけられる。不溶性食物繊維には、セルロース、ヘミセルロース、キチン、キトサンなど、水溶性食物繊維には、ペクチン、グルコマンナン、アルギン酸、アガロース、アガロペクチン、カラギーナン、ポリデキストロースなどがある。

わかめはこれらのうち、不溶性のセルロースと、水溶性のアルギン酸を豊富に含んでいる。セルロースは腸内で水分を吸収して便の量を増やし、便秘を防ぐ働きがある。一方アルギン酸は、塩分を体外に排出し、血圧の上昇を抑制することが知られている。

アルギン酸

そのアルギン酸だが、実は食品や化粧品、繊維染色などの幅広い分野で品質改良剤として利用されている。

食品では、ベーカリー、詰め物(フィリング)、麺、食肉、菓子、飲料などに使われている。例えば、小麦粉生地にアルギン酸を加えると、生地に適度な保水性が付与されるので、麺やパンにソフトな食感をもたらす。

また、その流動性やゲル化能力から、化粧品の原料・基材として「落ちない口紅」や「練り歯磨き」、「フェイスマスク」などにも利用されている。

さらには医薬品や鉄鋼、飼料・肥料分野まで、実に幅広い分野でなくてはならない存在なのだ。

このように私たちの暮らしにとって重要なアルギン酸だが、国内市場のシェア90%を持っている企業がある。それが、株式会社キミカ(以下、キミカ)だ。

キミカは、2021年に「第9回グッドライフアワード」で、「環境大臣賞優秀賞」を受賞している。環境省が主催するグッドライフアワードは、環境と社会をよくするSDGsを体現する取り組みをおこなっている企業、学校、NPO、自治体、地域コミュニティ、個人などを「環境大臣賞」として表彰しているもので、去年で11回目となる。

キミカが受賞した理由は、「漂着海藻」を原料に、海藻由来の天然食物繊維「アルギン酸」を日本で80年間以上生産していることだ。

海藻にアルギン酸が含まれていることはわかるが、なぜ漂着海藻を原料とするのか?

© 株式会社キミカ

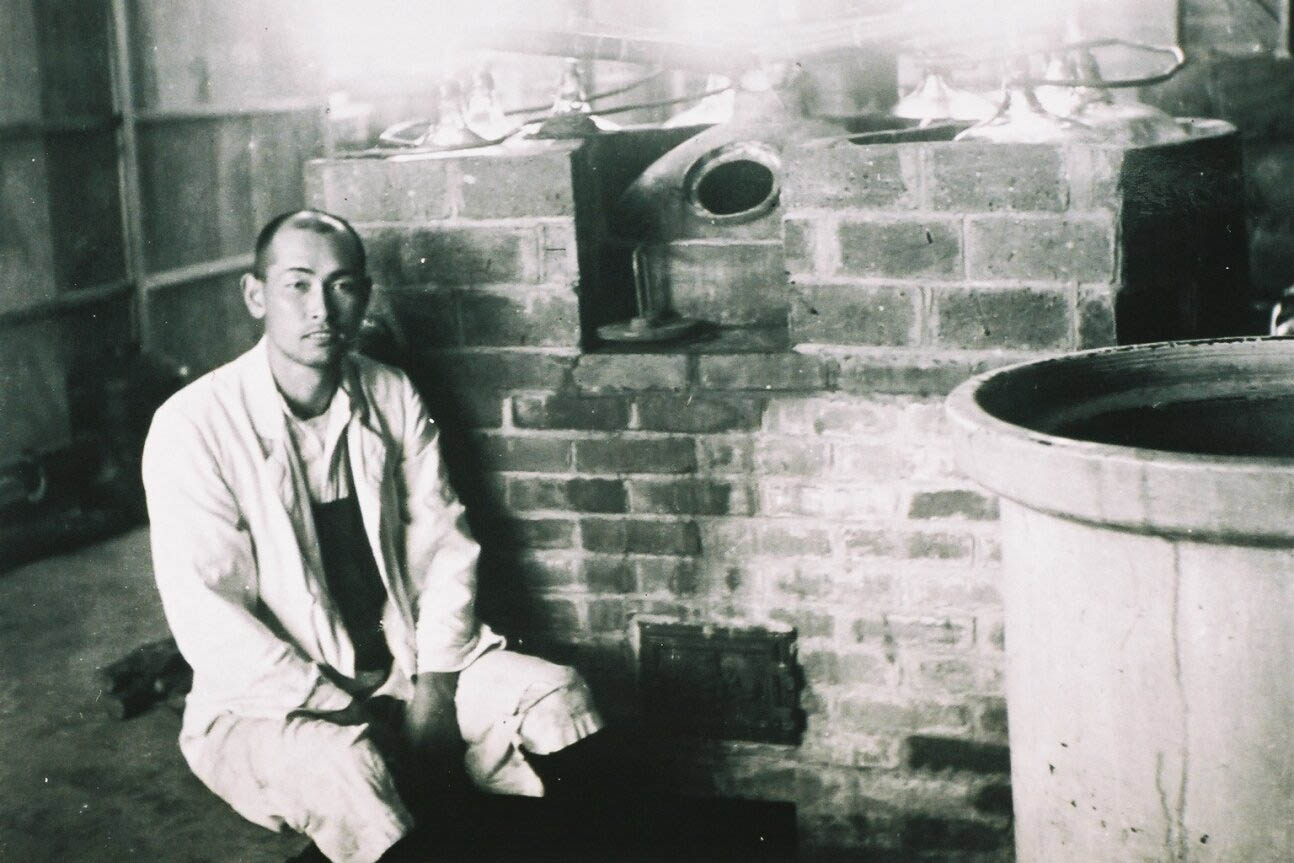

創業の背景

キミカは1941年(昭和16年)創立、今年で83周年を迎える。

創業当時はまさに日米開戦直前。創業者笠原文雄氏は、戦地でマラリアにかかり、療養のために滞在していた千葉県君津郡で、君津化学研究所(現キミカ)を創立した。その時目にしたのが、海岸に漂着した海藻だ。誰も手をつけない大量の海藻を見て、「これを利用できないか」と考え、海藻化学産業を起業したのだ。我が国初のアルギン酸メーカーの誕生だった。

© 株式会社キミカ

しかし、文雄氏は1984年に急逝、急遽家業に入ったのが現社長笠原文善氏だ。その時、若干27歳だった。そのわずか数年後の1988年、キミカは南半球初となるアルギン酸プラントをチリに建設することを決断する。

なぜチリだったのか。チリの海藻は、南極からの寒流に洗われ大きく育つと、やがて沿岸に漂着する。まさに海藻の宝庫なのだ。その海藻をキミカは長年材料として輸入していた。

製造業の基本は原材料の産地に製造拠点をつくること。その原則に則ってチリに工場をつくったのだが、時はまだ1980年代。当時としては思い切った決断だ。

しかし、結果としてこの決断が功を奏した。現在は、日本、チリ、中国に生産拠点を擁し、国際分業を進め、地政学的リスクの回避に努めている。

© 株式会社キミカ

環境への取り組み

さて、話をグッドライフアワードに戻そう。キミカの取り組みのどこが評価されたのか。

環境面から見てみよう。まず、原材料の海藻。チリの漂着海藻を使っていることは述べた。キミカは、海に生えている海藻を刈り取るのではなく、浜辺に打ち上げられた海藻を集めて原料にしている。海洋資源の保全のためだ。

現地生産の原材料として長期的、安定的に漂着海藻を買い取ることは、投機的な海藻の乱獲を抑制し、漁民に安定収入をもたらした。年間12万tの漂着海藻を買い取り、1万人超の漁民の生活を支えている。

それだけではない。生の海藻は腐りやすいため、乾燥させる必要があるが、チリ北部のアタカマ砂漠で電力を消費することなく海藻を乾燥・保管するなど、自然エネルギーを最大限活用する製法にこだわっている。さらに、海洋資源の調査に協力し、データは同国の公的機関に提供している。まだSDGsなどが叫ばれる前から、「売り手よし」「買い手よし」「世間よし」、の「三方よし」の精神で経営をおこなっていることが評価されたということだろう。

© 株式会社キミカ

アルギン酸のこれから

文善氏は、次のテーマとして、「アルギン酸を通じて人々の健康を守り命を救い痛みを和らげる。世界の人々にとってなくてはならない唯一無二の会社になる」ことを掲げる。近年、アルギン酸が生体組織の修復材など、再生医療で使われるようになってきたことが念頭にある。

日本人が大昔から食べてきた海藻のポテンシャルには驚くばかりだが、その用途はどこまで拡大していくのか。今後の動向を見守りたい。

・わかめの栄養成分(にほんわかめ協会)wakame_pdf01 (nippon-wakame.jp)

・e-healthネット「食物繊維」

・医療用アルギン酸ナトリウム

・”Alginates as food ingredients absorb extra salt in sodium chloride-treated mice”(食品素材としてのアルギン酸塩は塩化ナトリウム処理マウスにおいて余分な塩分を吸収する)2021.03.23 熊本大学大学院生命科学研究部細胞病理学講座 藤原章雄准教授

・【プレスリリース】関節疾患に対する新規治療についての共同研究開始のお知らせ 国立大学法人島根大学、PuREC 株式会社、持田製薬株式会社

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと環境

- エネルギーと環境は切っても切れない関係。持続可能な環境を実現するために、私達は「どのようなエネルギー」を「どのように使っていくべき」なのか、多面的に考える。