写真)アストロスケール入口のサインボード

© エネフロ編集部

- まとめ

-

- スペースデブリの回収などをおこなう株式会社アストロスケールホールディングス。

- 衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去。既存デブリの除去。衛星寿命の延長。故障機や物体の観測・点検など、4つのサービスを展開。

- 今後は、宇宙環境問題自体をどう持続可能なものにするのかが課題となる。

宇宙にはたくさんの人工衛星が飛んでいる。衛星放送、気象予報、カーナビや携帯のGPS機能など、その恩恵は多岐にわたる。

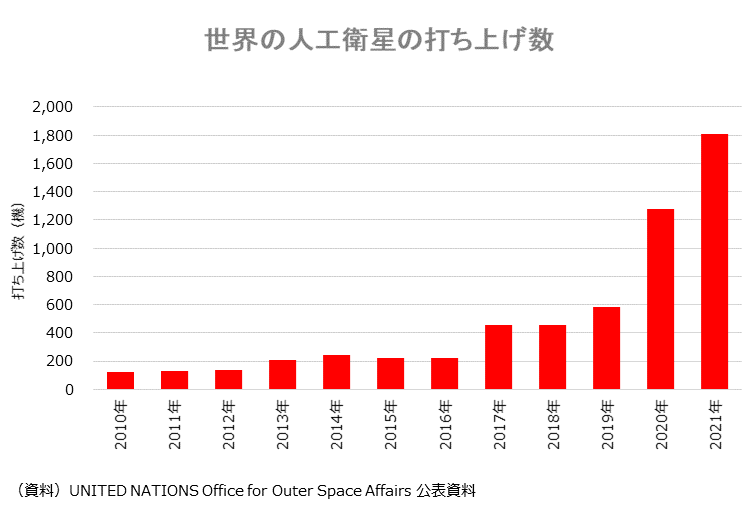

その人工衛星。1957年にソビエト連邦が打ち上げたスプートニク1号から、現在(2022年7月時点)まで世界で約1.3万機が打ち上げられている。そして今後10年でさらに数万機の人工衛星の打ち上げが予定されているという。

出典)経済産業省

宇宙はすでに人工衛星で過密状態であり、加えて問題となっているのは、これまで打ち上げた人工衛星由来の「スペースデブリ(Space Debris)」が増え続けていることだ。

スペースデブリ(以下、デブリ)とは、「地球周回軌道に存在する使用されていない人工物で、役目を終えたロケットや人工衛星、あるいはこれらから分離した破片などの物体」のことをいう。(出典:JAXA)

デブリはおよそ時速28,000kmという高速で地球の周りを飛んでいる。もし人工衛星に衝突したら破損・破壊され、あらたなデブリを生み出してしまう。そのためデブリを監視し、そうした事態を防ぐ必要性が高まっている。

そのデブリの回収を含め、いわば「宇宙のロードサービス」ともいうべき事業をおこなう会社が日本で名乗りを上げた。株式会社アストロスケールホールディングス(以下、アストロスケール)だ。

アストロスケールは東京都墨田区、JR東日本の錦糸町駅近くにある。引っ越したばかりの新社屋に、日本子会社である株式会社アストロスケール副社長の伊藤美樹氏を訪ねた。

© エネフロ編集部

子供の頃、まんがやイラストを描くのが好きだった伊藤氏。当時はアート系に進もうかなと思っていた。宇宙には全く興味はなかった。しかし、中学生になった彼女に、その後の人生に大きな影響を与えた出会いが訪れる。

「中学生の時に映画館で『インデペンデンスデイ』というSF映画を観ました。その映画で、すごく綺麗な流線形で近未来的な形をした宇宙船が出てきたのです。すごく感動しました!」。

たった1本の映画の影響で伊藤氏の人生の歯車は大きく動き出す。

© エネフロ編集部

理工系の大学を出た伊藤氏はなんと、人工衛星開発者への道を歩むことになるのだ。

内閣府最先端研究(開発)支援プログラムに衛星の開発をおこなう研究者として5年間の期限付きで関わったのだ。充実した日々を過ごし、5年が経ち、そろそろ次の就職先を探さなくては、と考えていた時だ。

人生は偶然の連続だ。

そのタイミングでアストロスケールの日本法人が創立されたのだ。

大学の教授に創業者兼CEOである岡田光信氏を紹介され、アストロスケールに入社することを決意する。当時、アストロスケールはシンガポールを拠点にしていたが、製造開発拠点とR&D拠点を日本につくる段階で、たまたまエンジニアを探しているところだった。

それにしても、できたばかりの新しい会社に行くことに躊躇はなかったのだろうか。

「不安はありました。けれども、それよりもワクワクのほうが勝っていました。アストロスケールはどんな会社なのだろうと思いつつも、やっていること自体がすごく興味深かったので、またとないチャレンジの機会だなと思いました」。

思い切って新天地に飛び込んだ。

© エネフロ編集部

伊藤氏のキャリア

こうして伊藤氏は衛星の設計者としてアストロスケール社に入社した。入社後は、内閣府プロジェクトでの人工衛星の設計・開発の経験を活かし、2021年3月22日(日本時間)にカザフスタン バイコヌール宇宙基地から打ち上げた人工衛星ELSA-dなどの衛星の開発に携わった。

このような経歴から、伊藤氏は入社後すぐにアストロスケールの社長を任されることになる。

「設計エンジニアとして入ったつもりだったのですが、いきなり社長もやってくれと言われまして。今は副社長の立場なのですが、もちろん今では会社経営の方が楽しめているようになっています」。

エンジニアから経営幹部へ。前職でアドミニストレーション(経営管理全般)に携わっていなかったので大変だった、と伊藤氏。しかし、「至らないところが多くありましたが、いろいろな人から指摘を受け、学ばせて頂き、コミュニケーションをとりながらなんとかこなしてきました」と胸を張る。

現在では、会社が機能するための体制作り、ルール作り、仕組み作りなどに携わり、8年目に入った。

4つのプロジェクト

アストロスケールは、主に4つのサービスに取り組んでいる。

1つめは、EOL (End of Life)と呼ばれる、衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去。2つめはADR(Active Debris Removal)。既存デブリの除去だ。3つめはLEX(Life Extension)。衛星寿命の延長。4つめは、ISSA (In-Space Situational Awareness)。故障機や物体の観測・点検だ。

1番目のEOLと2番目のADRは、どちらもデブリ除去だが、EOLは衛星のデブリ化の防止で、ADRはすでに存在する宇宙のデブリの除去をおこなう。

ひとつずつ説明しよう。

1. EOL(End of Life):衛星運用終了時のデブリ化防止のための除去

ターゲットは、すでに宇宙にある何万個もの衛星ではなく、これから民間宇宙事業者が打ち上げる衛星である。

今までと違い、最近は複数の人工衛星を一体的に運用し、通信やデータの収集・利用をおこなう「コンステレーションビジネス」が立ち上がっている。民間事業者が数千基の衛星を一気に打ち上げるのだ。

例えば、イーロンマスク氏が経営する米SpaceXの大規模通信衛星コンステレーション「スターリンク」はすでに約4,000基の衛星を打ち上げたといわれている。それらがデブリになる前段階で防止する。

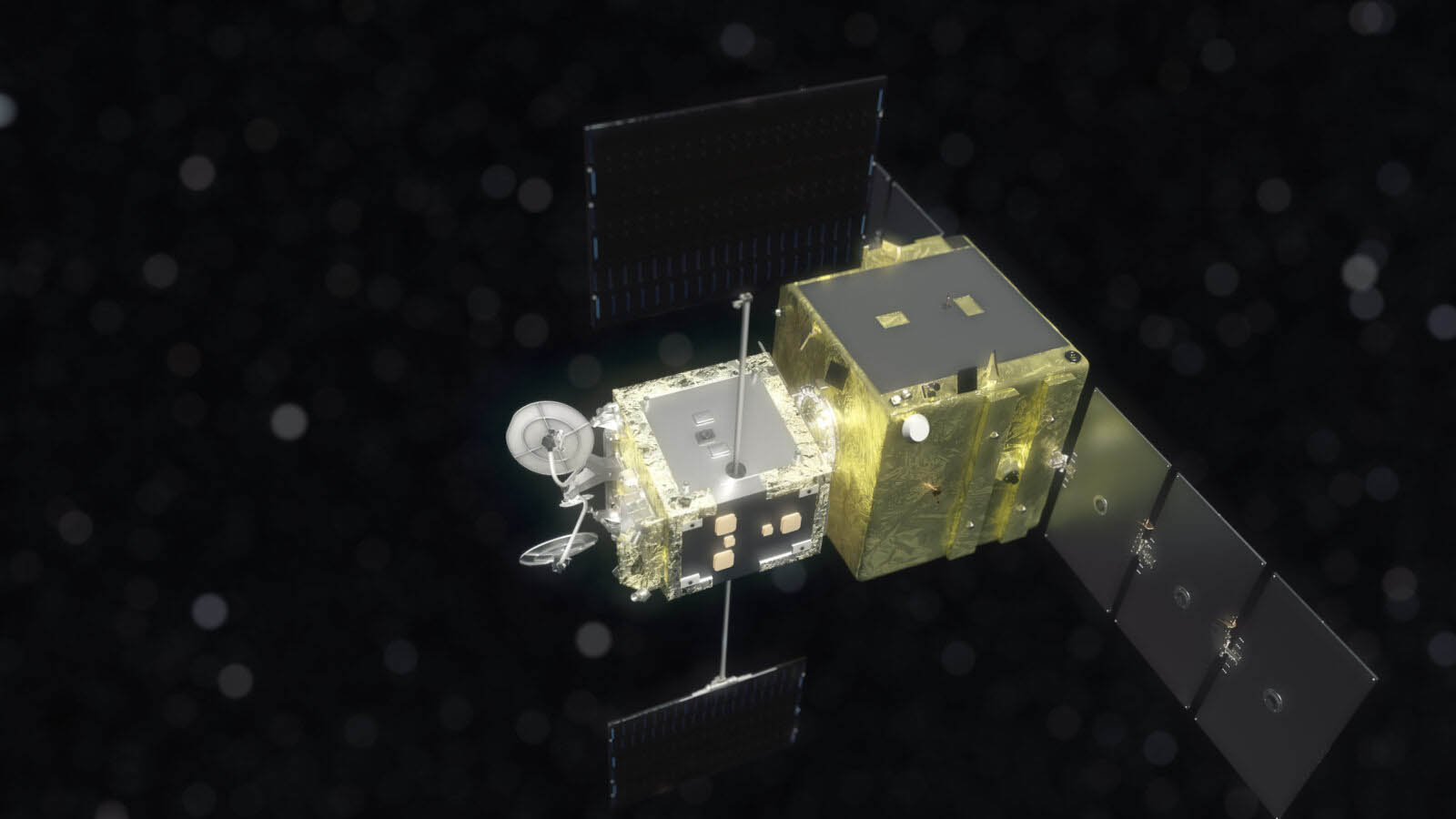

今年3月22日、アストロスケール社は、デブリ除去技術実証衛星「ELSA-d(End-of-Life Services by Astroscale – demonstration)」をカザフスタン バイコヌール宇宙基地から打ち上げた。その目的は、EOLサービスの根幹技術であるRPO技術(Rendezvous and Proximity Operation)と、磁石を使った捕獲技術を実証するためである。前者は難しい名前だが、誘導接近・近傍運用技術と訳される。ようは、相手に安全・正確に接近する技術だ。

過去、衛星が他の衛星に近づいて捕まえたことは一度もない。宇宙ステーションと宇宙船のドッキングはあるが、それはあくまでお互いオペレーションしながら信号を送り合って協力しながらするわけだ。

機能を失っている人工衛星は信号を送ってくるわけでもないし、位置情報もわからない。どの部分を捕獲すればいいかも未知数だ。一体、どうやってそれらの衛星を捕獲するのだろうか。

「基本的にゴミになっているものに近づく技術は歴史的になかったので、それを実証することが目的でした」。

EOLのブレークスルーは、「準協力接近」、「準協力捕獲」という新しいカテゴリーをつくったことだ。EOLはこれから打ち上げる衛星が対象なので、車の牽引フックのような「ドッキングプレート」と呼ばれる部品を提供し、あらかじめ衛星に付けてもらうことを想定している。

そのドッキングプレートが、宇宙空間での目印になり、それをめがけて近づいていき、磁石を使った捕獲機構で捕まえる仕組みだ。

そもそも、計測器などが誤作動を起こすリスクが高いため、人工衛星に磁石を搭載することは絶対許されなかった。その常識を覆して磁石を使った理由は?

「いろんな捕獲方法を比べましたが、完璧なものはなく、どれも課題が残りました。でも、課題を解決すれば磁石も使えるのではないだろうか」。

そう考えるに至ったという。

© エネフロ編集部

衛星には宇宙空間で位置や姿勢を把握するためのセンサーの一つに、地磁場を測るセンサーを搭載している。捕獲機構の磁石が発生させる磁場が、自分の衛星に回り込んで悪影響を与えないように、設計をして、磁石で相手を捕まえるというやり方が実現できた。まさしく逆転の発想だったわけだ。

仕組みは分かったが、無重力空間である宇宙では、運動エネルギーが地球上とは異なるため、物理的に捕まえようとしてもうまくいかないのではないか?

捕まえるのも「一発勝負」なのだ。

「磁石の良いところは、相手がどんな動きをしていようが、磁石の面が近づけば勝手に吸い寄せられていくところです。特に近傍接近と捕獲のフェーズにおいては、衛星側にセンシティブな動きや高い精度での互いの位置姿勢把握が要求されますが、例えばロボットアームなどと比較するとそれらが緩和されるのが大きなメリットの一つなのです」。

普段、収納されている磁石のアームのようなものが、ある程度の距離に近づくと伸びてきて捕まえる。その後はプッシュ式で大気圏に落とすという仕組みだ。なお、衛星は大気圏に落下する途中で燃え尽きるので、地上への影響はない。

意外とシンプルな機構で驚いた。アストロスケールは、民間衛星会社にその有効性を説明し、全ての衛星が自社のドッキングプレートを採用することを目指している。

© アストロスケール

ELSA-dの技術が組み込まれつつ、バージョンアップしたものが、ELSA-M(End-of-Life Services by Astroscale – Multi client)だ。軌道上ミッションで役目を終えた複数の人工衛星を除去する衛星である。

© アストロスケール

ELSA-dとの大きな違いは、1機だけでなく複数機捕まえて大気圏に落とすことができる点。模擬デブリを一緒に持っていったELSA-dと違い、今度は実際に顧客の衛星が回収のターゲットとなる。

開発はアストロスケール英国が担当。2025年に軌道上での実証を予定している。

ELSA-Mは複数の衛星の除去作業で長時間動く分、搭載している燃料がなくなったらどうなるのかと気になったが、自身のデブリ化を防ぐために、自ら大気圏に落下して燃え尽きるようになっているのだという。

2. ADR(Active Debris Removal ):既存デブリの除去

サービスの2つ目が、ADR(Active Debris Removal)、 既存デブリの除去だ。すでに軌道上にある役目を終えた衛星など、危険度の高いデブリを捕獲・除去する。

デブリの種類は、ロケットや過去に打ち上げた2トンクラスの衛星など大型のものから、10cmほどの超小型人工衛星まで多岐に渡り、その数は大きさが10cm以上のものだけでもおよそ36,000個に上る。

では、デブリ除去の優先順位はどのようにしてつけるのだろうか。

簡単に言うと、「混雑しているところから大きなものを優先的に除去していく」のだという。

高度2,000km以下の低軌道とされる範囲を、数多くの人工衛星が飛行している。地球に近いと、電波を降らせやすく、解像度の高い映像をカメラで撮ることができるからだ。

しかし多くの人工衛星が飛んでいるということは、デブリの多いエリアということでもある。使えなくなりデブリ化した衛星だけでなく、打ち上げられたまま地球に落ちずに宇宙空間に取り残されているロケットのエンジン部分もある。ものによっては大きさが大型バスくらいあり、混雑しているエリアでは「ニアミス」の危険性も高い。

衝突が起きると、そこで生まれた破片による衝突の連鎖が起きるおそれもあり、非常に危険な状態だという。

だが、全てのデブリを除去することは不可能だ。そのため、研究者は衝突の事態を回避するために、衝突の危険性の高いデブリのリストを作成している。アストロスケールはこのリストなどを元に優先順位を決め、危険度の高いデブリから順に除去することで、宇宙環境を改善する計画だ。

アストロスケールは、宇宙航空研究開発機構(JAXA)の商業デブリ除去実証(CRD2)フェーズⅠの商業パートナーとして、Active Debris Removal by Astroscale-Japan (ADRAS-J)衛星を開発した。今年度中に打ち上げを予定している。

© アストロスケール

ADRASーJは、軌道投入後、非協力物体である日本のロケット上段へのRPOを実証し、長期にわたり放置されたデブリの動きや損傷・劣化状況の撮像をおこなう。これは世界初の試みとなる。

また、アストロスケールは英国宇宙庁(UKSA:UK Space Agency)と、デブリ除去研究プログラム「COSMIC(Cleaning Outer Space Mission through Innovative Capture)」に参画、役目を終えた衛星2機の捕獲を目指すこのADRミッションを主導する。ELSA-MはいわゆるEOLサービスの実証なのに対し、COSMICはADRに分類される。

「こうした活動は国ごとの主導するプログラムとして動いており、日本のものは日本のオフィスが、EUのものは英国のオフィスが、アメリカのプログラムはアメリカのオフィスが、という形で、分担して取り組んでいるような状況です」。

COSMICのデブリ除去サービサーはELSA-Mの技術的進化版であり、さらにELSA-dの軌道上ミッションで実証した技術を応用する。欧州宇宙機関と英国宇宙庁らと協力して開発を進めており、その活動はグローバルなものになっている。

3. LEX (Life Extension ):衛星の寿命延長

3つ目のプロジェクトは、Life Extension(LEX)、つまり衛星の寿命延長だ。

そもそも衛星が寿命を迎える主な原因は、燃料の枯渇だ。燃料が無くなれば衛星は軌道修正ができずに軌道から外れてしまい、最終的に電子部品、電子機器が動かなくなってしまう。しかし、裏を返せば燃料がなくなった段階では衛星の電子部品や電子機器は稼働している。燃料がなくなった衛星は慣性に従って地球の周りを周り続けるが、高度や向きの微調整をすることができない。

例えば、日本の気象衛星「ひまわり」は、日本の上空だけを捉え続けている。この高度や向きなどの軌道調整により燃料を食ってしまうのだ。こうした衛星をロボットアームで支え、高度や向きの調整を手伝うことで寿命を伸ばすことができる。将来的には、燃料の補給も視野に入れているという。

これは将来的に、大幅なコスト削減につながる。

今まで燃料がなくなっただけで寿命と判断されていた衛星を使い続けることができるので、新たな衛星を打ち上げる必要がなくなるからだ。打ち上げには最低でも60億円前後はかかるので、この費用を抑えることができるのは大きい。

さらに、伊藤氏によると今後宇宙空間を守っていくためには、これから打ち上がる衛星の規制やデブリの監視管理、状況把握の仕組みや衝突の連鎖防止のための空間の整備が不可欠だという。

4. ISSA(In-Space Situational Awareness):故障機や物体の観測・点検

4つめのプロジェクトが、ISSA(In-Space Situational Awareness 、故障機や物体の観測・点検だ。

このISSAこそが、宇宙空間の整備につながっていると言っても過言ではない。宇宙空間でまず相手を識別、見つけて、近づいて周回し、観察する、という段階を踏む。すべてはそこから始まる。

例えば、デブリの状況は地上からは分からない。衝突が起き、衛星が壊れて通信が切れ、初めて異常を知るのである。それを事前に把握したり、どのように衛星が壊れたのか原因を究明したりするのに、ISSAが必要とされるのである。

期待が高まるISSAだが、技術的な難易度も高い。意外に思われるかもしれないが、搭載するカメラが一つの悩みの種だという。ISSAにはデブリ化したロケットなどの表面の状態を確認するためのカメラやレーザーの搭載が不可欠だが、カメラは被写体によって使い分けが求められる。しかし、前情報が全くないため、どのスペックのものを使えば良いか判断が非常に難しい。宇宙空間では放射線などの影響でデブリの表面がボロボロになり反射特性が変わる場合も多い。こうしたことから、事前に被写体の状態を想定して、カメラのスペックや測定する仕組み、アルゴリズムを搭載することが求められるのだ。しかしこのアルゴリズムも、サンプル数が少ないため組み立てが非常に難しい。

「あらゆるケースを想定して、とにかく安全に近づけるようにします。そこが、ブレイクスルーポイントというか、難しいポイントだなと思いますね」。

© エネフロ編集部

今後の展望と課題

「デブリになった衛星のデブリ化の責任は誰にあるのか?これから打ち上がる衛星は誰の責任で、今ある衛星は誰が責任を持つのか?もし軌道上でデブリが他の衛星に悪い影響を起こしてしまったら、どっちが責任を取るのか?」。

伊藤氏はそう問題提起する。

これまでデブリ化に関する国際法規制がなかったため、衛星は打ち上げ放し、使い捨て、という世界であった。しかしこれからは、宇宙環境問題自体をどのように持続可能なものにするのかが課題だ。

しかし、デブリや軌道上サービスに関する規制や政策づくりの議論は、まだ端緒についたばかりだ。

1つ例をあげると、外国の衛星に接近する場合、何km離れていれば「接近」で、何km以内だと「侵略」なのか?それをルール化するためには、定義や数値に関する議論を積み重ねていく必要がある。

「私たちの技術が先行しているので、実証の結果や運用面の難しさなどがルールの根拠になってきます」。

そういう意味で、アストロスケールにアドバンテージがあるといえるだろう。

© エネフロ編集部

そうしたなか、アストロスケールホールディングスの米法人アストロスケール米国は9月に、人工衛星に燃料補給できる衛星の開発業務を米宇宙システム軍団(Space Systems Command:SSC)から受注した。契約金額は、2,550万ドル(約38億円)。2026年までに燃料補給衛星の試作品を開発して納入する。

新規参入する企業も出てくるかもしれないが、今後アストロスケールがどれだけ実績を積み重ねていけるか、世界が注視している。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。