写真) 花の世話をするチャレンジド

© エネフロ編集部

- まとめ

-

- 重度身体障がい者と知的障がい者の雇用促進を目的に設立された中部電力の特例子会社「中電ウイング」を訪問した。

- 社員はチャレンジドと呼ばれ、様々な分野で活躍している。

- 今後の課題は拠点の拡大と新たな仕事の受注。

どうだろう、この花壇。見事に美しく、そして精緻にキャラクターが再現されている。通りすがりの人も思わずにっこり。著名なフラワーデザイナーの作品なんだろうか。そんな想像をしながら通り過ぎているに違いない。

© エネフロ編集部

しかし、実際にこの花壇の花々を苗から育ててここに植えたのは、障がいのある人が働く、中電ウイングの社員の方々だった。

今回お邪魔したのは、この花壇を作った方も含めて90余名の人たちが働く現場である。

中電ウイングは2001年4月愛知県名古屋市に設立された。社会的に就労が十分進んでいない重度身体障がい者と知的障がい者の雇用促進を目的に設立された中部電力100%出資の特例子会社だ。 社員は「チャレンジド(challenged)」と呼ばれている。仕事を通じて積極的に社会参加を果たそうとする障がい者のことだ。

まず見学したのはアグリセンターだ。さまざまな植物を苗から育て、販売したり、企業から花壇の制作・整備を請け負っている。

© エネフロ編集部

苗を育てているビニールハウスを訪れた。チャレンジドが説明してくれる。種をピンセットでひとつひとつコンテナに植え付ける作業を見せてもらったが、とても繊細で忍耐力のいるものだ。最新の温室管理システムで温湿度などを調整している。

© エネフロ編集部

一株一株手間と愛情をかけて育てられた苗は、いちど温室の外に移される。自然の環境にさらすことで、気温や天候の変化に強い花になるという。お客様からは、よそで買ったものより長持ちすると好評だ。

© エネフロ編集部

そうした中、こんなエコなヒット商品も誕生した。中部電力の泰阜ダム(長野県泰阜村)に流れ着いた流木を砕いたチップと、ごみ焼却灰から作るエコセメント、それに碧南火力発電所から出る石炭灰を混ぜて球状に成型した、環境に配慮したエコな鉢、「木玉(もくだま)」だ。自然の風合いが多肉植物やサボテンなど様々な植物にぴったり合う。初めて見たときから筆者も魅了され、早速大小2個を購入した。

© エネフロ編集部

© エネフロ編集部

チャレンジドたちは職場環境をどう感じているのだろうか?今回案内役を務めてくれた、商事課の武内(ぶない)香澄さんに話を聞いた。武内さんは会社設立当初から務めており、現在17年目のベテラン社員さんだ。主に包装・梱包業務を行っている。彼女のやりがいと今後の抱負について聞いた。

「1日に何10個もたくさんの包装をしたときにやりがいを感じます。今後はサイズの大きい包装をしてみたいと思っています。今までやってきた包装をより高めることが大事だと思っています。」

職場環境についても聞いてみた。

「すごい働きやすい環境です。いい仲間です」と誇らしげに語ってくれた。

© エネフロ編集部

次に印刷課で働く中川貴之さんに聞いた。中川さんもこの部署17年目の超ベテランだ。

「きれいに印刷して、加工して、納期に確実に間に合わせることにやりがいを感じています。今後は、印刷以外にも、作ることにチャレンジをしてみたいと思います。」

例えば、植物が成長した時はやはりうれしいので、そういった仕事に興味がある、と話した中川さん。いつかアグリセンターに異動する日が来るかもしれない。

© エネフロ編集部

「普通の環境だとやっぱりコミュニケーションがなかなか取りにくいけど、ここには、手話が使える人もいるので、非常にコミュニケーションが取りやすいし安心して仕事ができます。」

印刷課の都築弘さんと亀山保さんが仕事の内容を紹介してくれた。2人は、障がいのある人が日頃職場などで培った技能を競う大会、アビリンピック出場経験者だ。2016年フランスボルドーで行われた国際大会で亀山保さんは英文ワープロの部門で銀メダルを受賞した。2人はこれからもアビリンピックに挑戦し続けたいと固い決意を語ってくれた。

© エネフロ編集部

© エネフロ編集部

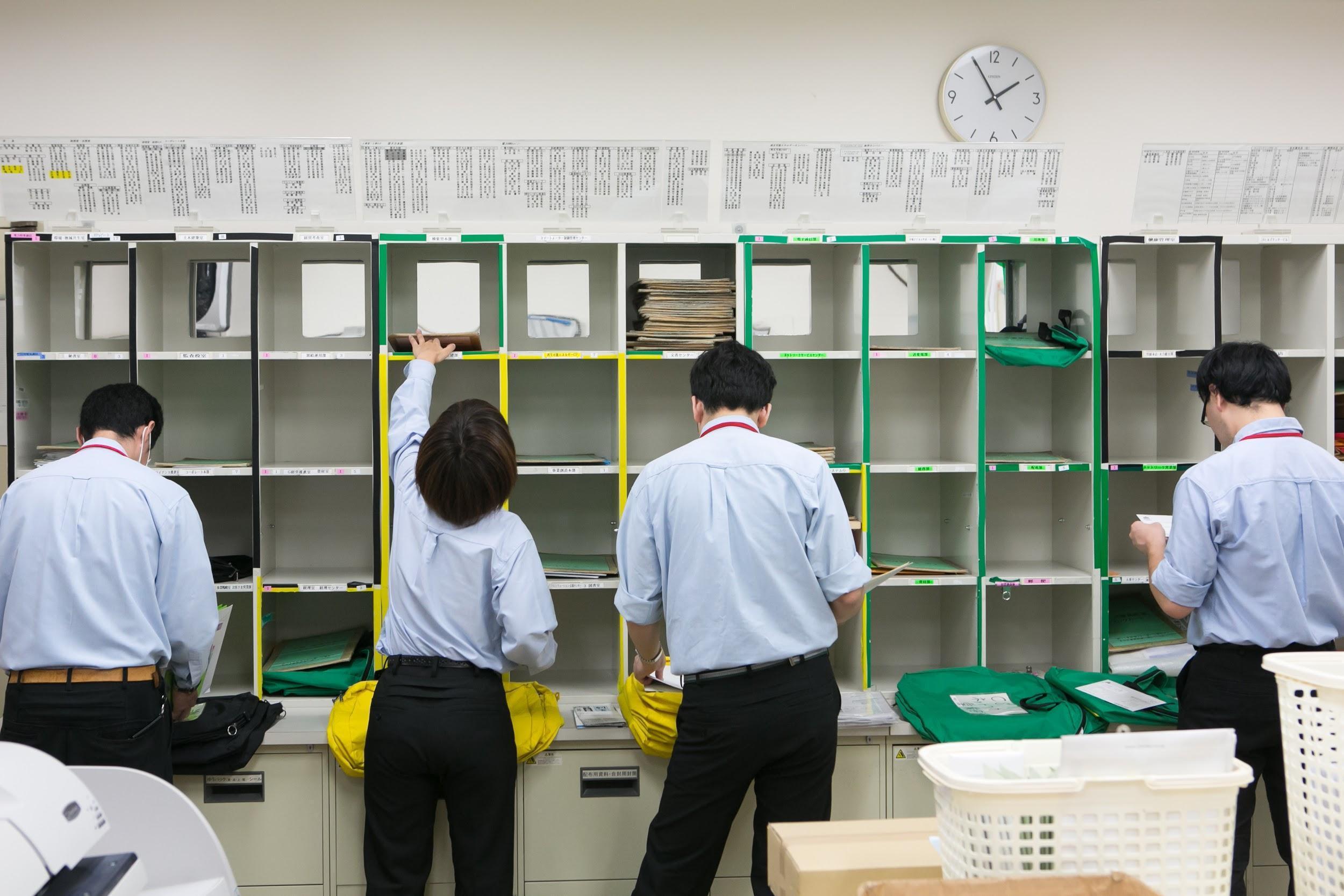

社内メールや郵便物の集配・整理・仕分け・発受信業務を行っている。

© エネフロ編集部

現在社長になって3年目になる三澤太輔社長。いまから8年前、人事部長の時に2年間、取締役として働いていた。設立以来の17年間で社員の数は38人から145人まで増えた。「感無量だ」と語った三澤氏にまず、現在取り組んでいる課題について聞いた。

© エネフロ編集部

「チャレンジドはどこにでもいます。彼らが生き生きと働ける場所を創り出すためには、少しずつ拠点を拡大していかねばなりません。仕事の中身を変えて行きながら、領域を拡大していこうと思っています。」

同社は名古屋市南区の本社の他に、愛知県内で3箇所、今年4月からは岐阜にも拠点を設けた。また三重にも計画中だという。

障がい者雇用は難しい。一般企業のように単純に業務効率を追い求める訳にはいかないからだ。

「一般の企業であれば、労働効率を上げたり、(仕事の)付加価値を上げることが大事だと思うのですが、特例子会社は、チャレンジドが生き生きと働くことができる場であることに意味があります。したがって、経営効率だけ考えるのは、なかなか難しいところです。」

三澤氏は「木玉」が全て手作りで、1日5,6個しか作れない事を例に挙げた。機械で量産すれば、販売利益を増やすことが可能だ。しかし、チャレンジドが心を込めて一つ一つの製品を仕上げ、お客様に届けることが彼らにとって意味のあることだと考え、量産を諦めたエピソードを語ってくれた。確かに、こうした企業では効率が最初にくるわけにはいかないのだな、と実感した。

一方で、新たに仕事を生み出すチャレンジは着々と進んでいる。それが、今進めている苺の水耕栽培だ。

「ようやく苗の植え付けがこの間終わり、そろそろ実になる部分が出てきたところです。今、ミツバチをビニールハウスの中に放って受粉をしてもらっています。うまくいけば、年内には赤いイチゴを3種類収穫できるのではと期待しています。」

早速、ビニールハウスを見学に行くと、水耕栽培のプランターに、つやつやした大きな葉っぱがびっしり。その葉をよけると、白いかわいらしい花が咲いていた。

© エネフロ編集部

今後の展望や将来像はどのようなものなのだろうか。改めて聞いた。

「1つはしっかりとチャレンジドの雇用を確保し、拡充していく。特例子会社を作った原点は雇用の確保ですが。会社経営が成り立っていかなければならないので、新しい仕事を受注していきたいですね」。

実際、事務処理能力の高いチャレンジドの仕事ぶりに、「こんな仕事、もうできちゃったの!」と感嘆の声がお客様から上がることが多い、と三澤氏は嬉しさを隠さない。

© エネフロ編集部

最後に三澤氏は、これから出てくるであろう、最も難しい課題について思いを語ってくれた。それは、知的障がい者の加齢の問題だ。

「個人差はありますが、知的障がいの方たちは、体の衰える速度が健常者よりも早い人もいるんです。16年前から雇用した人はもう40才を超えてますから、これからどうやって働き続けられるかを考えています。今までのやり方じゃない方法を考えなきゃいけないです。」

食堂兼リラクゼーションルームには、けん玉やゲームなどがさりげなくおいてある。そうしたツールを使いながら、チャレンジドの能力を維持していく努力が垣間見ることが出来た。

© エネフロ編集部

障がい者雇用の挑戦に終わりはない。「共生」と「人間尊重」の精神に基づく、生き生きと就労できる場で、チャレンジドだけでなく、それをサポートする社員が、働く喜びと生きがいと誇りを持つこと。地域社会に溶け込み、貢献していくこと。

そうした思いはわたしたち誰しもが共通して持つべき価値なのだ。そう気づかされた一日だった。

(真っ赤な苺が収穫される日を待ちわびて)

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと環境

- エネルギーと環境は切っても切れない関係。持続可能な環境を実現するために、私達は「どのようなエネルギー」を「どのように使っていくべき」なのか、多面的に考える。