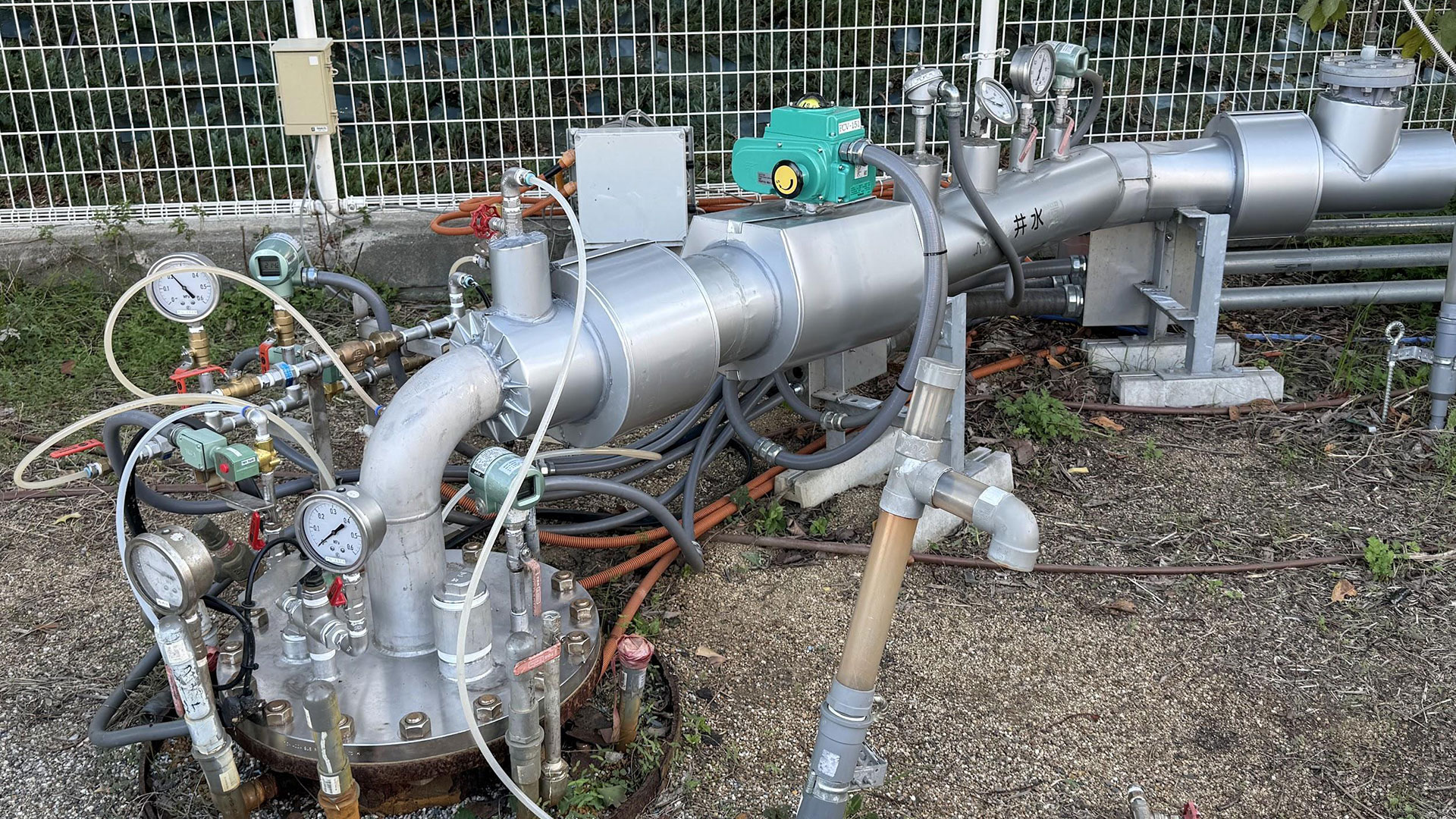

写真)地下水をくみ上げる井戸(冷熱井)

出典)ⓒエネフロ編集部

- まとめ

-

- ATESシステムが再生可能エネルギーの余剰電力問題を解決し、脱炭素社会を推進する。

- 自然の巨大な蓄電池である帯水層蓄熱が、低コストかつ低カーボンなエネルギーソリューションを提供する。

- 日本のエネルギー自給率向上と持続可能な社会実現に向け、ATESシステムの社会実装が期待される。

以前「帯水層蓄熱(Aquifer Thermal Energy Storage:ATES エーテス)システム」という技術を紹介した。(「CO₂排出量50%超削減も 帯水層蓄熱がもたらす革新」2025.01.14)(以下、ATESシステム)

帯水層とは、「地下水で満たされた砂や礫(れき)層などの透水性が比較的良い地層」をいい、ATESシステムとは、「地中熱利用システムのひとつで、排熱を帯水層に蓄え、熱エネルギーとして活用することで省エネ・省CO₂・ヒートアイランド現象を緩和する」技術である。

ATESシステムは、オランダで導入が進んでおり、建物や地域熱供給、大型温室などにこれまで累計3,000件超の導入実績がある。日本でもATESは注目されはじめ、特に地下に豊かな帯水層がある大阪市では、現在開発中の「うめきた」や「中之島」など市内中心部、そして、万博開催地であり今後IRも予定される「夢洲(ゆめしま)」などにおいて、帯水層蓄熱システムが導入され、大阪市はその普及に力を入れている。

前回、すでにATESを導入している「大阪市舞洲障がい者スポーツセンター アミティ舞洲」(2020年5月運転開始、以下アミティ舞洲)を取材した。

そのアミティ舞洲で、再生可能エネルギーがつくる電力の余剰分をATESシステムに吸収させるという画期的な実証実験が始まったので取材した。

再生可能エネルギーの出力制御

再生可能エネルギーの導入が増えるに従い、「出力制御」が増えている。出力制御とは、電力の安定供給のために、電気の「使う量(需要)」と「発電する量(供給)」のバランスを保つ目的で、再生可能エネルギー電力が供給過剰になると再生可能エネルギー発電事業者に対して一時的に発電量を抑えるよう要請することだ。

出典)資源エネルギー庁

出力制御エリアは全国に拡大しており、九州エリアをはじめ、 複数エリアで出力制御の発生がみられる。特に電力需要が比較的低く、かつ日照量の多い3月から5月にかけて多い。

出典)資源エネルギー庁

制御された電力は無駄になってしまうため、脱炭素社会の実現に向け、蓄電池の導入や、地域間連系線(送電網)の増強によって、制御量を減らす取り組みが進められている。しかし、対策は、いずれも多大なコストがかかる。

こうしたなか考えられたのが、「ATESシステムに再生可能エネルギー余剰電力を吸収させる」というアイデアだ。

余剰再生可能エネルギー電力吸収システム

今回開発したシステムは、大阪公立大学が、三菱重工サーマルシステムズ株式会社、株式会社竹中工務店、関西電力株式会社、株式会社安井建築設計事務所、東京大学と共同で、令和5年度より環境省「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に取り組んできたもの。

季節間蓄熱機能を持つATESシステムに、世界初の多重蓄熱機能や短周期蓄熱・放熱機能を付加することで、省スペースかつ環境負荷の少ない形で、余剰再生可能エネルギー電力問題の解決に資するシステムを実現した。

具体的には、従来の ATESシステムに

1 余剰再生可能エネルギー電力のリアルタイム情報に基づきヒートポンプ熱源機を使って冷熱井に地下水を5°Cで貯留する機能

2 5°Cで貯留した地下水により直接冷房できる機能

の2つを新たに構築した。

出典)ⓒエネフロ編集部

これにより、

①蓄電池などと比べて初期コストを大幅に抑えながら、系統の余剰電力を効果的に吸収できる。さらに、②貯めた冷水を熱交換器を通さず直接冷房に使うため、エネルギーの変換ロスが極めて少なく、高い省エネ効果を発揮し、電力系統の安定化と脱炭素化に大きく貢献する。

というメリットが生まれた。

出典)ⓒエネフロ編集部

アミティ舞洲では、今年4月2日より余剰再生可能エネルギー電力の吸収運転を開始し、6月9日までに約140kWで累計270時間の吸収運転を実施、5℃まで冷却した地下水10,000m³を冷熱井に貯留した。そして7月1日より5℃で貯留した地下水を直接利用した冷房運転を開始し、「見做し充放電効率(蓄電池と見做した時の充放電効率)」を指標として評価した。「見做し充放電効率70%」(直接冷房に利用する揚水温度上限値13℃の場合)を目標としている。

「見做し充放電効率70%」とは、バッテリー(蓄電池)で同じ量の電力を貯めて使うのと比較して、70%の効率で冷房が提供できることを意味する。地下に貯めた冷水(5℃)が、実際に冷房として機能し、再び揚水された時に暖房運転で貯留した地下水の温度である13℃を超えずに利用できた場合、そのシステム効率は70%を達成したと評価する、ということだ。

出典)大阪公立大学

取材を終えて:隠れた「脱炭素の切り札」の社会実装に期待

取材を通じて、このATESシステムが持つ、低コストかつ低カーボンなポテンシャルを改めて痛感した。かつてオランダでその先進事例を取材した者として、この優れた技術が未だ大阪の一部地域に留まっている現状は、日本のエネルギー戦略における大きな機会損失だと感じる。

普及を阻む壁は、技術的な困難さではない。主たる原因は、「ATESシステム自体の社会的な認知度の低さ」にある。加えて、各自治体における地下の帯水層に関する基礎的な調査が進んでいないこと、そして、過去の地盤沈下の教訓から生まれた硬直化した規制の壁が、導入の障壁となっている。

しかし、この挑戦は避けて通れない。再生可能エネルギーの余剰電力問題に対し、バッテリー導入や、系統線の増強だけでなく、帯水層という「自然の巨大な蓄電池」を利用するこのシステムを組み合わせることが必要だ。

出典)ⓒエネフロ編集部

日本のエネルギー自給率を押し上げ、持続可能な社会を実現するため、ATESシステムの速やかな社会実装が進むことを強く期待し、今後もその動向を注視していきたい。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。