写真)東芝エネルギーシステムズ株式会社 岩石蓄熱の試験設備

©エネフロ編集部

- まとめ

-

- 岩石蓄熱は余剰電力を熱に変換しエネルギー安定供給を実現。

- 低コスト・長寿命で環境負荷が低く大規模蓄熱が可能。

- 技術実証が進み地域脱炭素モデルの核として期待高まる。

太陽光や風力などの自然エネルギーは、時間帯や天候によって発電量が変動する。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、電力消費量が少ない時期における電力需給ギャップが拡大し、自然変動電源の出力抑制が増加していることが課題となっている。

こうした課題を解決するため、余剰電力を岩石・溶融塩・コンクリートといった蓄熱材に熱エネルギーとして蓄え、必要な時に熱供給や発電することでエネルギーの安定供給や効率的利用を実現する技術(蓄熱エネルギー技術)が注目されている。

さまざまある蓄熱材の中で、岩石を蓄熱媒体として利用する「岩石蓄熱」技術は、アメリカのエネルギー省も2023年に発表した資料で、有望な技術である、と述べている。

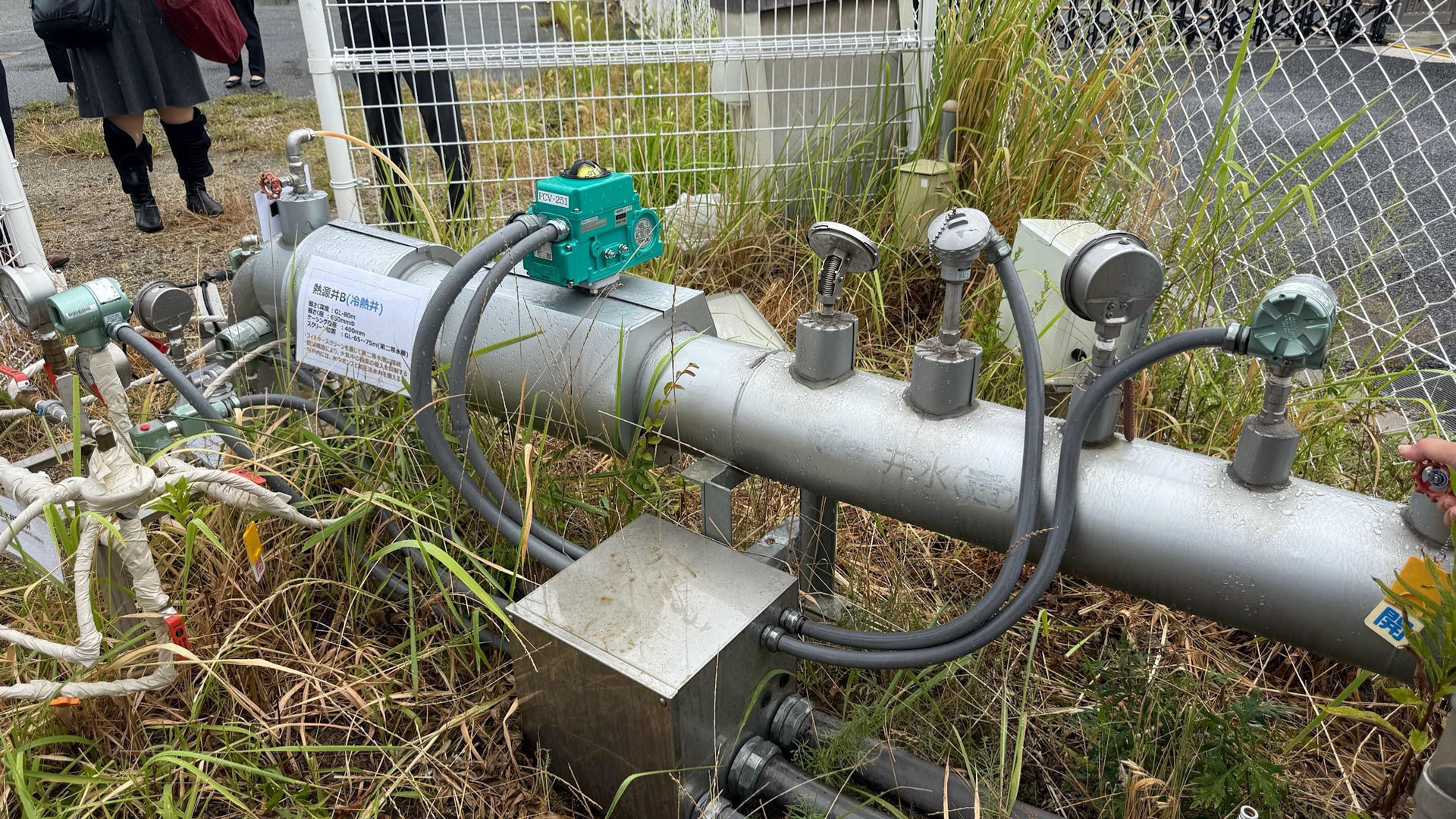

今回、その岩石蓄熱の大規模な技術実証が始まると聞き、その試験設備を取材した。訪れたのは株式会社東芝の横浜事業所だ。

岩石蓄熱のメカニズム

見学したのは熱容量500kWh級の試験設備。2021年度から技術開発・実証実験をおこなってきた。思っていたよりコンパクトで、岩石は中央にある蓄熱槽に貯蔵されているので普段は表からは見えない。そして、どのような質の岩石を使っているかは企業秘密だということで、見ることはできなかった。

©エネフロ編集部

蓄熱槽に入っている岩石は、空気がとおりやすいように細かく砕かれている。

©エネフロ編集部

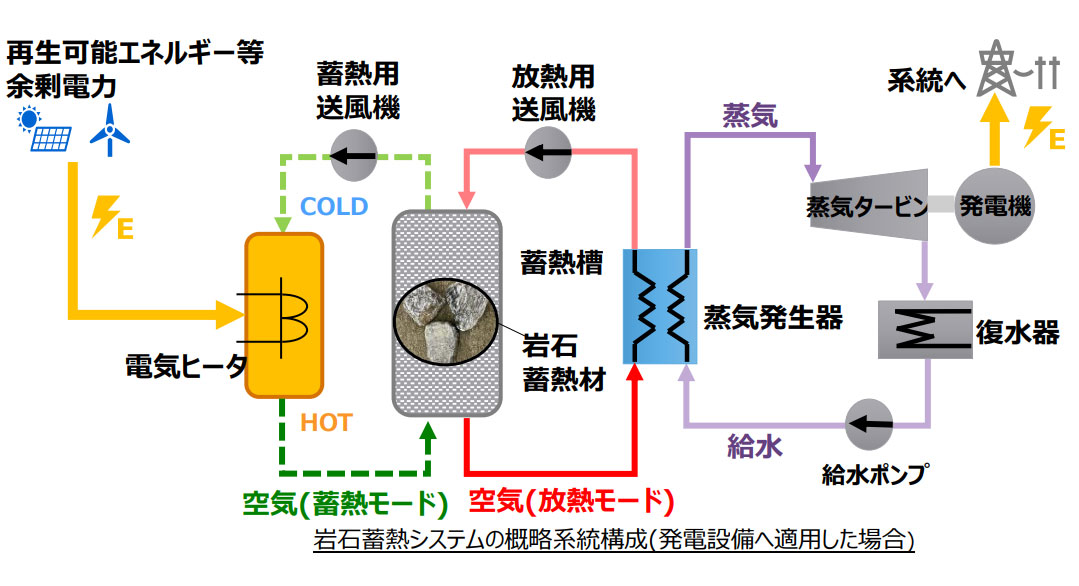

岩石蓄熱のメカニズムはシンプルだ。

蓄熱プロセス:

1. 再生可能エネルギーによる余剰電力を用いて、電気ヒータで空気を高温にする。

2. 高温空気を蓄熱槽に送り込み、岩石に熱を伝える。

3. 蓄熱槽は、熱を蓄え、高温状態を維持する。

放熱プロセス:

1. 電力需要が高まった際に、低温の空気を蓄熱槽に送り込む。

2. 空気は岩石から熱を奪い、高温になる。

3. 高温空気は蒸気発生器に送られ、蒸気を生成してタービンを回し発電する。

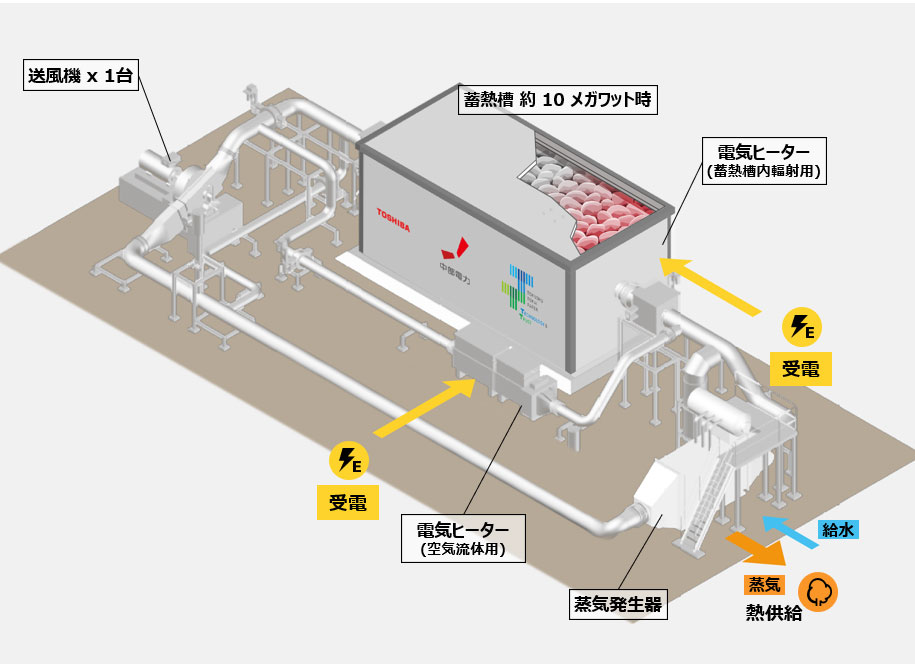

提供)東芝エネルギーシステムズ株式会社

提供)東芝エネルギーシステムズ株式会社

岩石蓄熱の特徴

岩石蓄熱にはさまざまなメリットがある。

・低コスト: 岩石は安価で入手しやすく、蓄エネルギー単位コストを抑えることができる。

・大規模な蓄熱容量: 蓄熱槽の規模次第で、系統級のエネルギー貯蔵が可能。

・長寿命: 岩石は耐久性が高く、長期間にわたって使用できる。

・低い環境負荷: 自然素材である岩石を利用するため、環境への負荷が低い。排ガスが発生しない。

・少ない資源の制約: 岩石は地球上に豊富に存在するため、資源の枯渇を心配する必要がない。レアメタルフリーな技術。

・高い安全性: 爆発や火災のリスクが低く、安全性が高い。

・多様な熱源に対応: 太陽光、風力、地熱など、さまざまな再生可能エネルギー、廃熱利用と組み合わせることができる。

一方、現時点の課題は以下のとおり。

・電気変換効率: 蓄熱槽からの熱で蒸気を発生させて、蒸気タービン発電機により電気に変換する場合、蒸気が水になる過程で多くのエネルギー損失が発生する。そのため、電気を直接電気として取り出す蓄電池といった他の蓄エネルギー技術と比較して、電気変換効率が低い傾向がある。

・応答速度: 熱の蓄積・放出に時間がかかるため、急激な電力需要の変化に対応しにくい。

・設置場所の制約: 蓄熱槽およびプラントの設置に蓄エネルギー容量に応じ一定の設置スペースが必要となる。

・初期費用: 小規模なシステムを構築する場合、蓄エネルギー単価が高額になることがある。

・技術的な課題: 蓄熱槽内熱エネルギーの挙動制御に技術的な課題が残されている。

実証実験

こうしたなか、東芝エネルギーシステムズ株式会社(以下、東芝ESS)と中部電力株式会社(以下、中部電力)、新東海製紙株式会社(以下、新東海製紙)、静岡県島田市は、2024年11月に、新東海製紙の島田工場(静岡県島田市)に岩石蓄熱およびエネルギーマネジメント技術を用いたプラント(以下、岩石蓄熱エネマネ設備)を設置し、技術実証を推進するための連携に基本合意した。2025年度末までに機器の製作をおこない、2026年度に当該機器を用いた技術の実証試験を実施する。本技術実証試験は環境省の令和6年度「地域共創・セクター横断型カーボンニュートラル技術開発・実証事業」に採択された。

今後、東芝ESS、中部電力、新東海製紙は、島田工場において、国内初となる熱容量約10MWh級の岩石蓄熱エネマネ設備を設置し、技術実証試験をおこなう。当該設備では、島田工場内の電力を利用して電気ヒーターを稼働させ、その熱を岩石蓄熱材で構成する蓄熱槽に貯蔵する。貯蔵した熱は、東芝ESSのエネルギーマネジメント技術を活用し、最適なタイミングで工場で熱をそのまま利用するほか、電力に変換して使用する。

提供)東芝エネルギーシステムズ株式会社

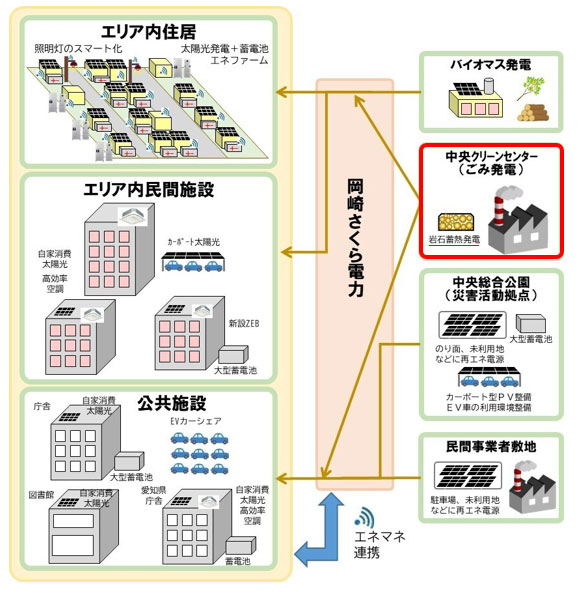

また、東芝ESS、中部電力および愛知県岡崎市も、実現可能性調査の結果を踏まえ、国内最大規模となる熱容量数十MWh級の岩石蓄熱エネマネ設備を導入する見込み。2026年度末まで、岡崎市内の電力・熱需要の実績データを基に、岩石蓄熱エネマネ設備の最適な熱容量や設置場所の検討を含め、設備導入に向けた調査および検証を実施する。そして、その実現可能性調査の結果を踏まえ、2027年度から順次、機器の製作を見込んでいる。

岩石蓄熱の役割

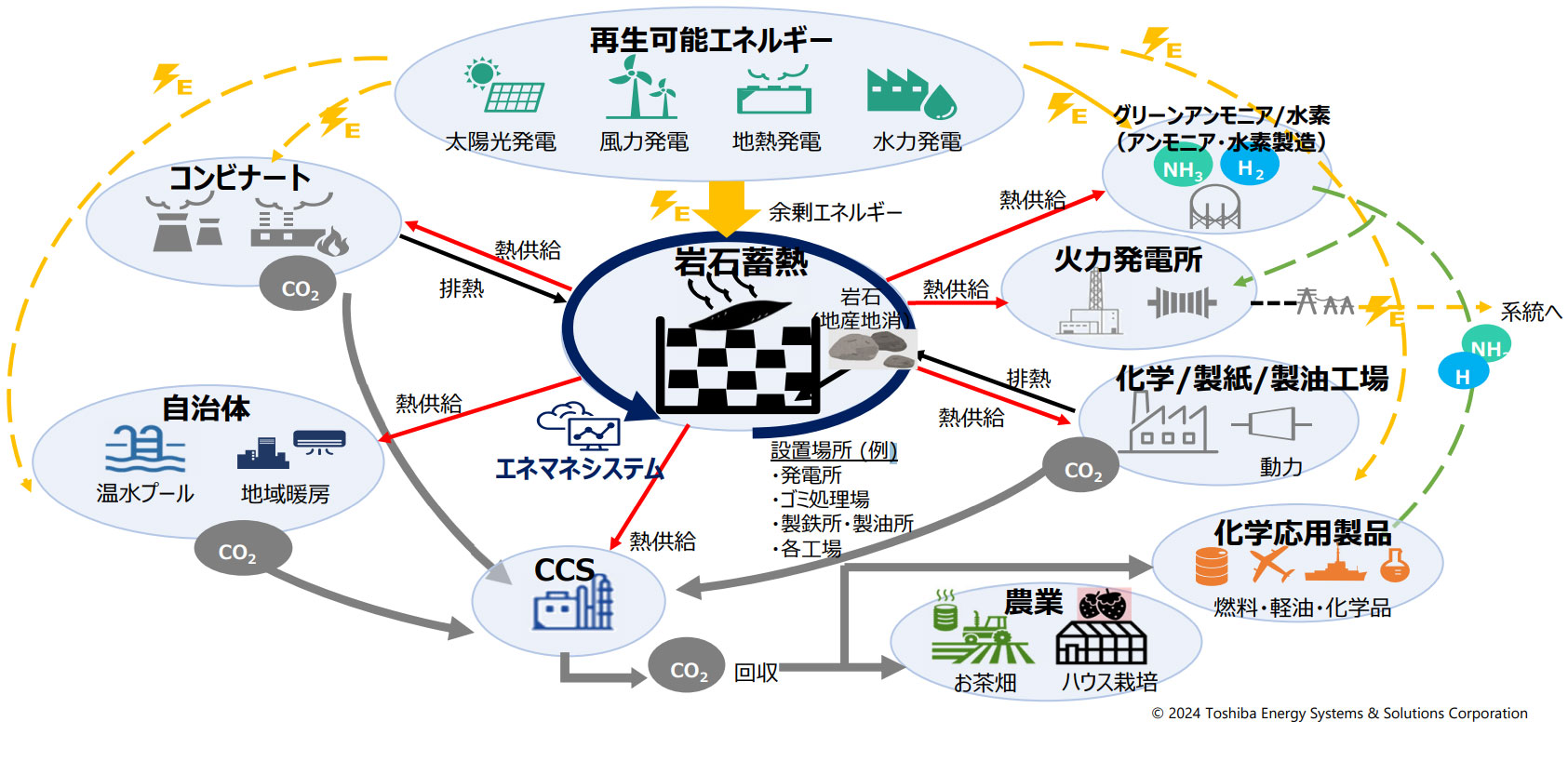

岩石蓄熱は、再生可能エネルギーの普及を支える重要な技術の一つとして、世界中で研究開発が進められている。無論、それも大事だが、筆者が注目したのは、岩⽯蓄熱エネルギーマネージメントの想定導⼊範囲が極めて広いことだ。

東芝エネルギーシステムズ株式会社パワーシステム事業部新規事業開発部の三木浩睦氏は、カーボンニュートラルの商材には熱と関連する設備が多いことから、岩石蓄熱との相性が非常にいい、と話す。岩石蓄熱は熱を供給できるからだ。

「水素・アンモニアでも基本的に液化窒素とか液化水素で運ばれてきますが、気体をガスに戻すときに気化する熱が要りますので、そういうときに熱を使うとか、CCS(CO₂分離回収・貯留技術)もCO₂を分離する工程でも熱が要ります。いわゆるカーボンニュートラルの商材にはどうしても熱がセットになってきますので、そういうところと岩石蓄熱は相性が非常にいいと思います」。

©エネフロ編集部

岩石蓄熱は、地域循環の共生圏・脱炭素社会モデルをつくる核となり得ることが下図でわかる。

提供)東芝エネルギーシステムズ株式会社

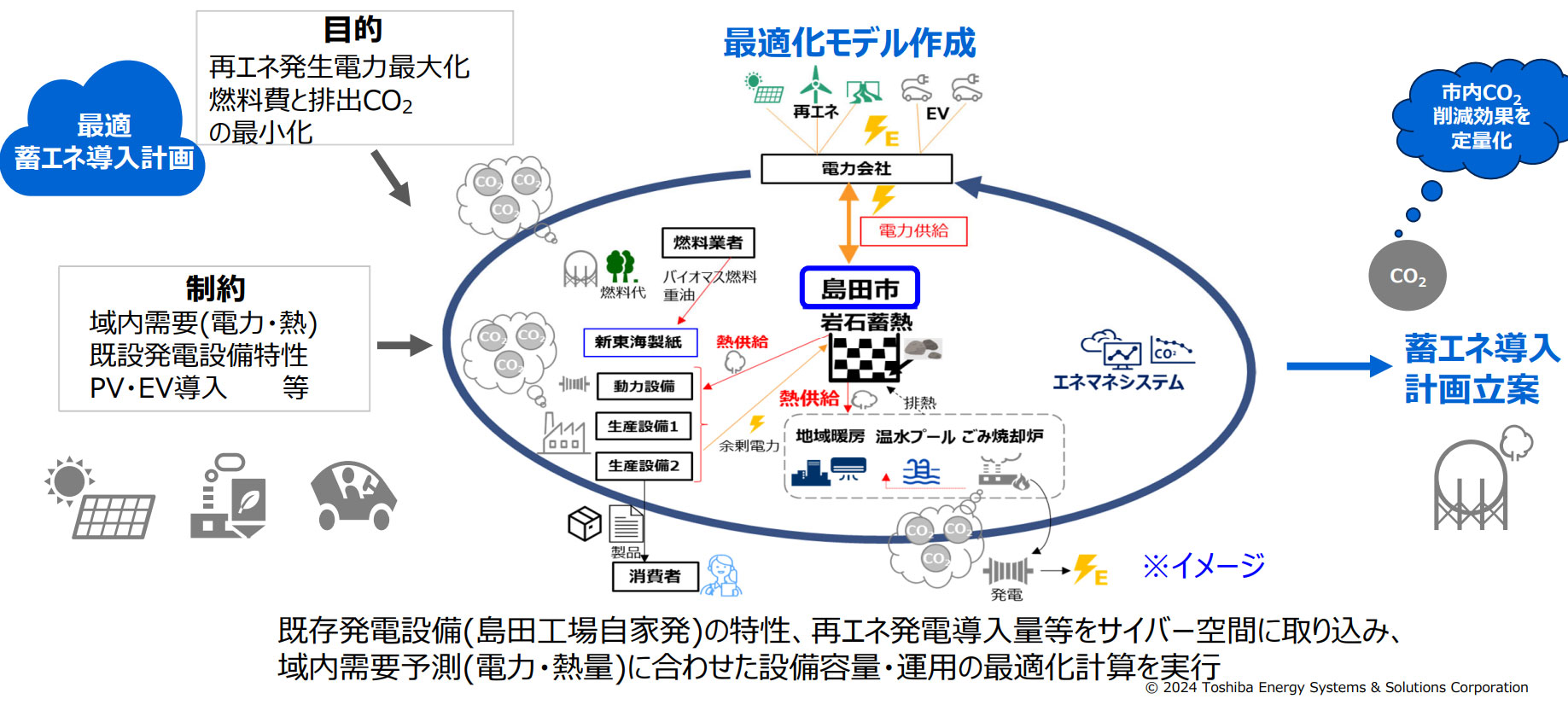

また、先に述べた新東海製紙島田工場の例でも、岩石蓄熱設備を設置したうえで島田市内の再生可能エネルギーを増やし、島田市全体のCO₂を削減していくシミュレーションを構築して行く計画だ。究極的には域内の電力・熱量の需要を予測し、それに合わせて設備容量や運用の最適化モデルを作成することを目指す。

提供)東芝エネルギーシステムズ株式会社

そしてもうひとつ大事な視点がある。カーボンニュートラルの流れの中で火力発電所はいま逆風にさらされている。特に石炭火力は世界的にもどんどんシャットダウンしていく。その残った遊休設備に岩石蓄熱をバッテリーとして置けばここは蓄熱エネルギー発電所としてまた復活できる。岩石蓄熱はそんなポテンシャルもある技術なのだ。

今後の展望

岩石蓄熱は発電だけでなく、地域暖房、産業用プロセス熱、海水淡水化など、あらゆる用途への展開が期待できる。再生可能エネルギーの導入拡大に伴い、岩石蓄熱の市場は拡大すると予測されている。太陽光発電や風力発電の盛んな地域では需要は高まるだろう。

今後は電気変換効率の向上や応答速度の改善、コスト削減などの技術開発に加え、蓄熱槽の構造の合理化、新たな熱媒体の開発の研究などもおこなわれるだろう。今回の取材を通して、岩石蓄熱は今後、日本国内だけでなく世界にも広がる可能性を秘めていると感じた。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。