写真)2023年9月、栃木県塩谷町町有林での有人ヘリによる散布試験

- まとめ

-

- 国民の3人に1人が悩む花粉症。労働力低下による経済損失は深刻。

- 東京農業大学小塩教授が開発した技術は、植物油由来の界面活性剤(食品添加物)でスギ雄花を枯死させ、花粉飛散量を抑制する。

- 実用化にはコスト削減や効率的な散布方法の確立が課題だが、花粉症のない社会の実現に期待。

国民の3人に1人は花粉症にかかっており、花粉症による労働力低下の経済損失額は一日あたり2,320億円に上るとの試算(パナソニック株式会社調べ)もある。

今年は花粉が2月頃から多く飛散し、地域によっては去年の倍の花粉量というところもあるようだ。

日本気象協会によると、2025年春の花粉飛散量は、昨年と比べると、九州から近畿地方では非常に多く、北陸・関東甲信と東北南部も多い傾向だという。東海は前シーズン並み、東北北部と北海道は少ない予報だ。3月上旬には、高松、広島、大阪、名古屋、金沢、東京、仙台などでスギ花粉のピークを迎え、このピークは地域によっては1カ月ほど続く見込みだ。加えて、ヒノキ花粉のピークは3月下旬から4月上旬に始まり、期間は5日間から2週間ほど続くという。

筆者も重いスギ花粉症であり、例年5月のゴールデンウィーク明けまで症状が続くので、気象庁の予報どおり早めに花粉の飛散が終わるならこんな嬉しいことはないのだが・・・

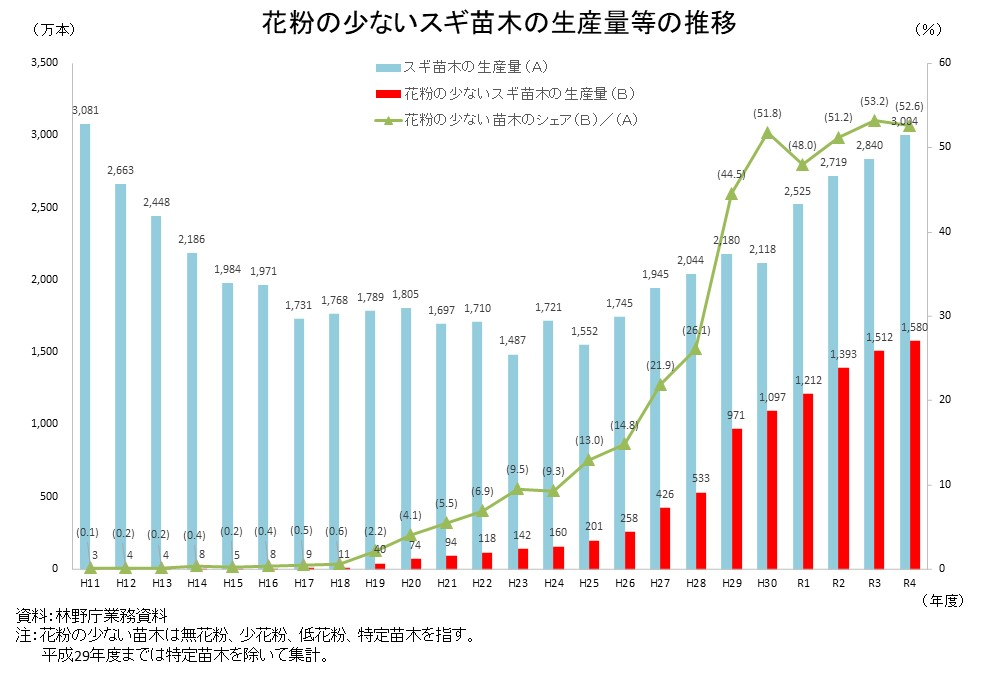

こうしたなか政府は、花粉が少ないスギの苗木の生産を拡大しており、2030年代前半にはその生産割合を現在の生産量の9割以上に引き上げることを目指している。また、花粉の少ない苗木を早期に大量に得るために、細胞増殖技術を活用してスギの未熟種子からスギ苗木を大量増産する技術の開発を推進している。さらに、無花粉スギ品種の開発も進められている。

出典)林野庁

花粉を飛散しないようにする対策

一方、こうした花粉の少ない品種への植え替えは、有力な花粉症対策に思えるのだが、そう単純な話ではない。

長年花粉を研究してきた東京農業大学の小塩海平教授(専門:植物生理学)が指摘する。

「実は、花粉の少ない品種への植え替えには既存のスギ林を伐採しなければならず、そのための人材が圧倒的に不足しているのです。全国のスギ林の面積は440万haほどですが、林業従事者は約4万4,000人で、ちょうど1人あたり100haとなる。1haのスギ林には1,000本近くのスギが植わっており、伐採するのに数百万円かかります。しかも、材木としての用途がなければ伐りっぱなしになり、洪水や地滑りの原因にもなる。何より、山の持ち主にとって何のメリットもありません。ボトルネックになっているのは、無花粉スギ苗の供給量ではなく、スギ材の有効利用の方途が開拓できておらず、伐採する人材も確保できていない点なのです」。

ではどうしたらいいのか?そこで小塩教授が取り組んでいるのが、「花粉の飛散を止めてしまう」技術だ。

目をつけたのはスギの雄花。なぜなら、花粉を生産するのは雄花であり、スギは裸子植物のため雄花がむき出しになっているからだ。つまり雄花そのものを枯らしてしまえば、花粉は飛散しない。

小塩教授は雄花を枯らす物質をいろいろ試した。その結果、天然油脂由来の界面活性剤を雄花に噴霧すると枯死することがわかった。「パルカット」と名付けられたこの液体を使い実験を繰り返したところ、十分量散布すると9割以上の雄花が枯れ、花粉飛散量を大幅に抑制することができることがわかった。

この研究は林野庁の事業として認可され、2023年9月栃木県のスギ林で実証実験がおこなわれた。有人ヘリコプターでパルカットをさまざまな濃度で空中散布したところ、低濃度多量散布が最も効果が大きいことがわかった。

小塩教授提供

実用化に向けた課題と今後の展望

課題としては、財源確保という問題が挙げられる。全国のスギ林への散布には高額な費用がかかる。コスト削減の研究開発も必要だ。 薬剤散布用の有人ヘリコプターの数が限られていることもあり、無人ヘリコプターやドローンの利用も検討されている。

また、薬剤が均一に付着しにくい場所への効果的な散布方法や、散布効率を高めるための技術改良も今後の課題だ。小塩教授はこうした課題を解決することで、全国の雄花の5割の枯死を目指す。

医療費削減や生産性向上を実現するためにも、少花粉スギの普及とともに、花粉を飛散させない技術の一日も早い実用化に期待したい。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- ためになるカモ!?