写真)アクアポニックスに特化して開発されたパッケージシステム「アクポニ温室」内観イメージ

提供)株式会社アクポニ

- まとめ

-

- アクアポニックスは水産養殖と水耕栽培のハイブリッド。

- 節水や無農薬で環境負荷を減らし、都市でも食料生産が可能。

- 日本では大手も参入し、都市農業の基盤として定着する可能性が高い。

アクアポニックス(aquaponics)という、全く新しい持続可能な食料生産システムが注目を集めている。

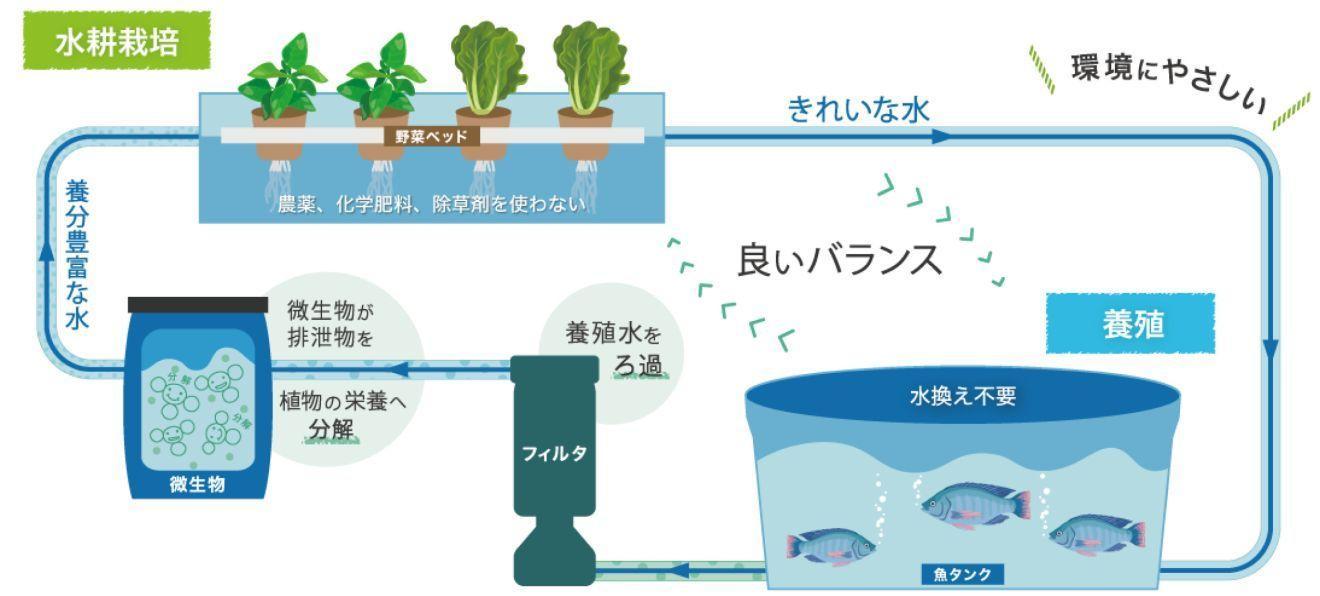

「水(aqua)」と「栽培(ponics)」を組み合わせた造語で、水産養殖と水耕栽培(土を使わずに水で栽培する農業)を掛け合わせたもので、魚と植物を1つのシステムで一緒に育てる。魚の養殖で出た排泄物を微生物が分解し、植物がそれを栄養として吸収、浄化された水が再び魚の水槽へと戻る循環システムだ。

出典)アクポニ

もう少しアクアポニックスの仕組みを詳しく説明すると、まず魚の排泄物からはアンモニアが発生する。それを微生物が亜硝酸塩に分解し、さらにその亜硝酸塩を硝酸塩に分解する。この硝酸塩を植物が栄養として吸収し成長する仕組みだ。こうしてきれいになった水が魚の水槽に戻り、また同じサイクルを繰り返し循環していくなかで魚が成長していくのだ。

特徴・メリット

アクアポニックスには数々のメリットがある。

1.環境負荷の低減: 節水や無農薬など、資源の節約、化学物質の使用削減により、環境負荷を低減できる。また、CO₂排出量を抑え、持続可能な農業モデルとして気候変動対策に寄与する。

2.食料安全保障: 都市部や砂漠地帯など、従来の農業が難しい場所でも食料生産が可能になり、人口増加に伴う食糧需要の増加に対応するほか、自給率向上にも寄与する。

3.省スペース: 土を使わないため、省スペースで栽培できる。

4.複合生産: 魚と植物を同時に育てることができ、生産性が高い。

アクアポニックスの海外市場

アクアポニックスの最大の市場は北米地域である。世界の市場規模は、2024年には12.1億米ドル(約1,800億円:1ドル=150円換算)に達し、年平均成長率9.60%で成長し、2029年には19.2億米ドル(約2,900億円)まで拡大すると予想されている。(Mordor Intelligence調べ)

主な企業は、米国のNelson and Pade、Superior Fresh、Hydrofarm、フランスのPentair Aquatic Eco-System, Inc.(PAES)など。

Superior Freshでは、レタスなどの葉野菜とサーモンを生産している。同社によると、養殖しているサーモンには抗生物質を一切使用せず、遺伝子組み換えでないオーガニック飼料のみを与え、魚の排泄物はすべて堆肥に戻される。魚の餌5lb(ポンド。約2.3kg)ごとに、サーモン5lbと、さらに有機野菜25lb(約11.3kg)を栽培できるという。水は99.9%を再循環している。地元の住民を教育ツアーに招くなど、地域との共生にも力を入れている。

(オンラインショップで販売されている。)

日本のアクアポニックス

日本では、2014年に創業した株式会社アクポニ(以下、アクポニ)がアクアポニックスのパイオニアだ。日本最大級総面積2,800㎡のアクアポニックス農園である岐阜県「マナの菜園」をはじめ、数多くの導入支援を手掛けている。

神奈川県藤沢市でアクアポニックス自社農園を運営し、研究開発をおこなっている。養殖魚の種類としては、ティラピア(いずみ鯛)、チョウザメ、コイなどがある。

出典)株式会社アクポニ

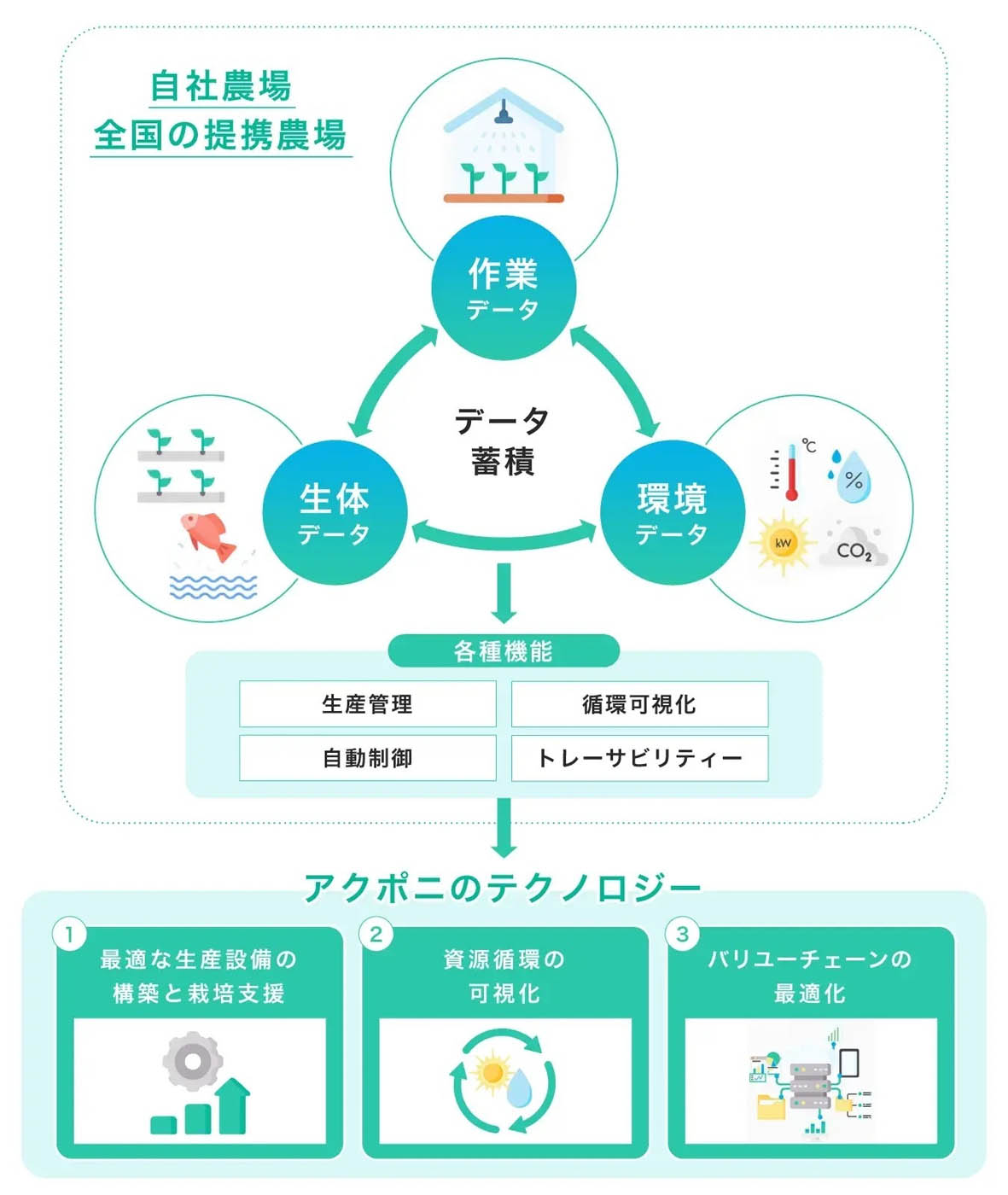

アクポニは「データを活用した安定生産と新たな価値創造」をコア技術として掲げ、従来の農業では難しかったDX化にチャレンジしている。

具体的には、生産現場のあらゆる情報(作業、環境、生体情報)をデジタルデータとして記録し、これらを独自のアルゴリズムで統合的に分析・活用する。日々蓄積されるデータにより、重要機能の拡張と、これらの継続的な精度向上が可能となる。これらのデータとノウハウがあるからこそ、顧客の導入目的、生産品種、環境に応じた最適な生産設備を構築すると同時に、効率的な栽培支援をおこなうことができるのだ。

出典)株式会社アクポニ

教育現場でもアクアポニックスへの取り組みが始まっている。岡山県立東岡山工業高校の工業化学科の生徒がアクアポニックスに挑戦、海水魚のメバルを育てて2024年12月に岡山県総社市の魚料理店に出荷された。

このように認知度が高まっているアクアポニックスだが、いくつかの課題がある。

アクアポニックスの課題と対策

1つ目は、初期投資と運用コストがかかることだ。タンク、ポンプ、バイオフィルターなど初期投資がある程度かかる。また、ポンプや温度管理に電力を消費する。

2つ目は、大規模化の難しさだ。規模が大きくなると当然、管理も複雑化し、コストが膨らむことがある。その結果、収益が不安定化することから、大規模化成功例はまだ少ない。

3つ目は、製品のブランディングの難しさだ。「水耕栽培+魚」というアクアポニックスの仕組みの認知度もまだ高くなく、ブランド価値を訴求しにくい。

こうした課題を解消するには以下のような対策が考えられる。

1. 初期コストの高さへの対策

小規模ユニットを段階的に増設するモジュラー方式を導入して初期投資を抑えたり、低コストの素材を使ったりすることなどが考えられる。また、政府補助金の有効活用や、農家や企業が協同組合を形成し、設備費用を分担することなども有効。

また、電力コストを下げるには、高効率ポンプやLED照明を採用し、ソーラーパネルなどの再生可能エネルギーを活用することが有効だ。また、設計段階でエネルギー消費を最適化し、断熱材で温度管理の負担を軽減する方法も効果的だ。

2. 大規模化の難しさへの対策

IoTセンサーとAIで自動化管理を高度化したり、バイオフィルターを高性能化し安定した栄養の変換を実現させたりする。また、作物多様化と契約生産で収益性を確保することなどが考えられる。

3. ブランディングの難しさへの対策

例えば、「アクアポニックス認証」を業界団体で制定し、有機農法と差別化する。そのうえで、「水消費ゼロ」、「化学肥料不使用」をブランド価値にする。小売り業者とパートナーシップを結び、アクアポニックスの知名度と信頼度を向上させ、商品のバリューを上げる。さらにターゲット層を絞り、プレミアム価格を浸透させ、ブランディングを確立する。

今後の展望

上記のような課題が解決すれば、今後日本でもアクアポニックスの導入例は増えていくだろう。2024年12月には、NTTコミュニケーションズ株式会社が、株式会社NTTアクアを設立するなど、大手企業の参入も始まった。

特に日本では、人口集中と土地制約の中で、ビルや倉庫を活用した食糧生産のニーズが高まっている。アクアポニックスはこうしたニーズに応える技術として期待されている。今後、技術革新と政府や自治体の支援が進めば、都市農業の基盤として定着する可能性は高い。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。