写真)データセンターのサーバー(イメージ)

出典)Moment/GettyImages

- まとめ

-

- AI需要の急増に伴い、データセンターの建設ラッシュが続き、電力消費量と水使用量の増加による環境負荷が深刻な課題となっている。

- この課題に対し、大手クラウドプロバイダーはAI処理に特化した高効率プロセッサの開発や冷却技術革新を進めている。

- データセンターへの規制強化が世界的に広まり、持続可能なデータセンター運営が求められる。特に水規制が重要になってくる。

生成AIの普及により、データセンターの電力と水の消費が急増していることは過去の記事(「Chat GPTが温暖化を加速させる」2023.07.18)で触れた。電力供給の確保に躍起になっている米IT企業は、24時間安定した電力、しかもCO₂の排出量が実質ゼロの原子力発電を頼ろうとしている。

たとえばMicrosoftは、スリーマイル島の原子力発電所から電力の供給を長期にわたって受けることになった。グーグルは、米国次世代原子力発電のカイロス・パワーが開発・設置する小型モジュール原子炉(SMR)からの電力を購入する計画を発表した。また、アマゾンも10月、ワシントン州のエナジー・ノースウエスト、バージニア州のドミニオン・エナジー、およびXエナジーと、SMRプロジェクトの推進に向けて契約を締結したと発表した。(スリーマイル島原子力発電所、再稼働に向け始動! 原子力発電が再び脚光を浴びる理由 2024.12.03)

そのデータセンターの建設ラッシュが日本でも起きており、海外同様、電力供給不足が懸念されている。(2025年の展望「増大する電力需要と原子力発電の再評価」2025.01.07)

そうしたなか、データセンターの電力や水の消費そのものを減らそうという試みが活発化している。

データセンター内の電力効率化

そうした試みのひとつが、データセンター内の電力効率化だ。

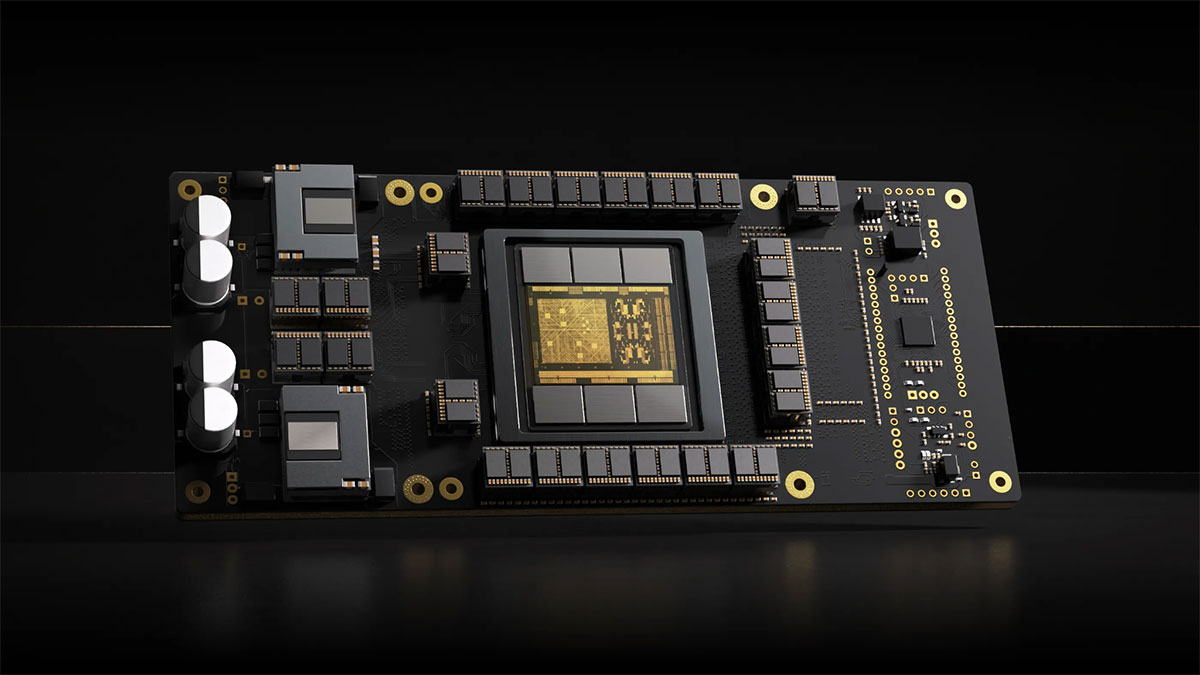

米AIスタートアップのEtchedは、高効率AIプロセッサ(演算装置)Sohuを開発した。GPU(画像処理装置)世界最大手のNVIDIAが開発した「H100」よりも20倍以上高速のため、消費電力が抑えられる。Amazon Web Services (AWS) やGoogleなども続々と同様のプロセッサを開発している。

日本でも、ITベンチャーのPreferred Networks(PFN)は、深層学習を高速化するプロセッサーMN-Core™シリーズを神戸大学と共同開発し、MN-Core™シリーズを用いたスーパーコンピュータの構築を進めている。

こうした高効率AIプロセッサの普及で、データセンターの消費電力が下がることが期待される。

出典)Etched

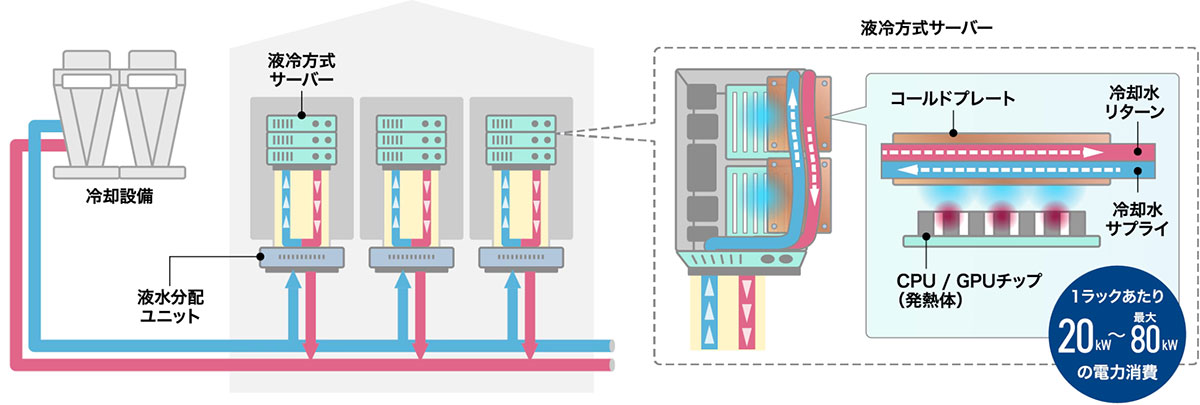

もうひとつの試みが、データセンターの冷却強化だ。データセンター内のサーバーは熱を持つ。その冷却は現在空冷が主流だが、ファンを回すのに大量の電力を消費する。また、サーバーそのものを冷やすことも必要だ。

効率的な冷却技術には、「液冷」と「液浸」がある。液冷は、GPUなどに直接液体を循環させ、熱を効率的に除去する。空気に比べて液体は熱伝導率が高く、冷却能力に優れる。液浸は、文字どおりサーバー全体を非導電性の液体に浸して熱を吸収するものだ。

液冷は、デンマークのAsetek、アメリカのVertiv Group Corp.、JetCool、カナダのCoolIT Systems、フランスのSchneider Electricどが開発している。液浸では、スペインのSubmer、アメリカのLiquidStack、3M、GRC (Green Revolution Cooling)、オランダのAsperitasなどがある。

日本でも、エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社が、液冷方式サーバー機器に対応した超省エネ型データセンターサービス「Green Nexcenter™」を開発した。従来型データセンターと比較してサーバー機器冷却用の消費電力を約30%削減できるという。

こうした技術の組み合わせでデータセンターの消費電力を削減することが期待されている。

水消費量の削減

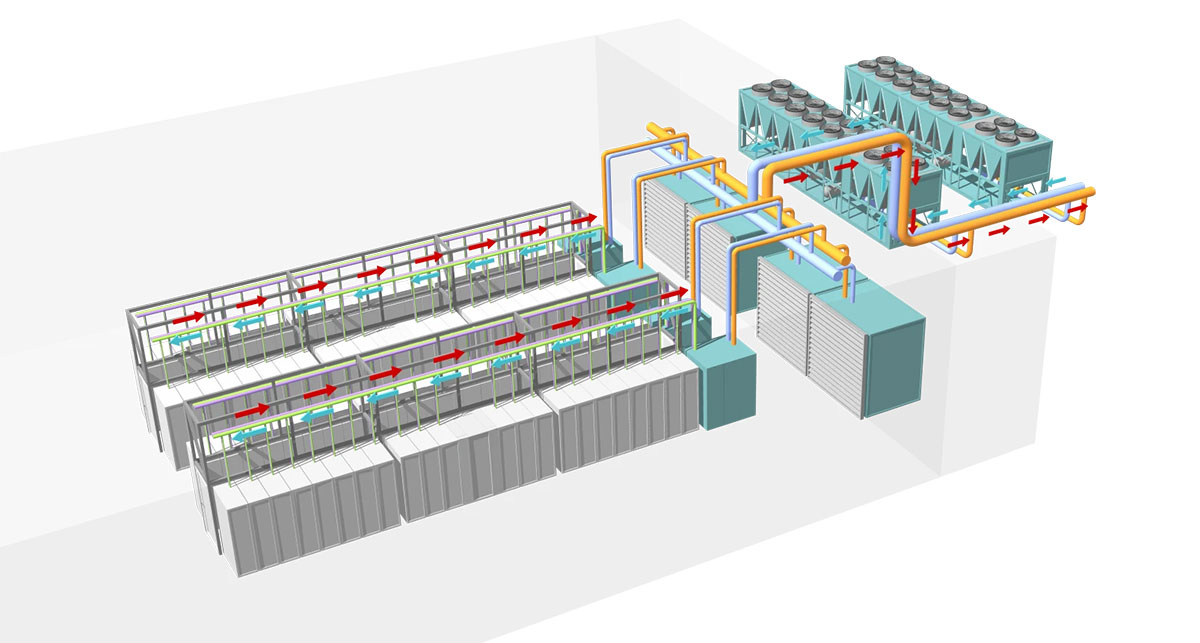

データセンター内で消費する水を減らすためには、空調やサーバーの冷却に使用する水を蒸発させることなく再利用することが有効だ。この難題に取り組んでいるのがMicrosoftだ。

クローズドループシステムと呼ばれるこの技術は、システム構築時に一旦水を充填すると、新たな水をほとんど補給することなく水が循環し、蒸発による水の損失が大幅に減らせるというもの。データセンター1か所あたり、年間1億2,500万リットル以上の水が削減できるという。

出典)Microsoft

同様のシステムは、Lenovo(Lenovo Neptune™)や、Submer、LiquidStackなどが手がけており、今後のデータセンターの冷却システムとして主流になっていくと思われる。

クローズドループシステムは初期投資は高くなるが、ランニングコストを考えると中長期的にはエネルギー効率と水消費ゼロが運用コストを大幅に下げ、トータルではコスト効率が向上する可能性が高く、日本でも普及が進むことが期待される。

海外ではデータセンターに対する規制が強化されつつある。日本でも対策は急務だ。今後建設されるデータセンターの電力消費拡大に対して政府は、省エネ法や再エネ活用補助金などで対応している。しかし、水消費をゼロに近づけていくためには、クローズドループ技術の導入支援や、地域ごとの水資源管理の強化など、さらなる対策が必要となりそうだ。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと環境

- エネルギーと環境は切っても切れない関係。持続可能な環境を実現するために、私達は「どのようなエネルギー」を「どのように使っていくべき」なのか、多面的に考える。