写真)イメージ

出典)Butsaya/GettyImages

- まとめ

-

- 中部電力は、スマートメーターで取得した電力データからAIがフレイルリスクを分析するサービス「eフレイルナビ」を開発し、自治体向けに提供。

- eフレイルナビは、プライバシーに配慮しながらフレイルリスクの高い高齢者を早期発見し、自治体による適切な支援を可能にする。

- 多くの自治体で導入が進んでおり、高齢者に対する個別支援を効率的かつ継続的に推進している。

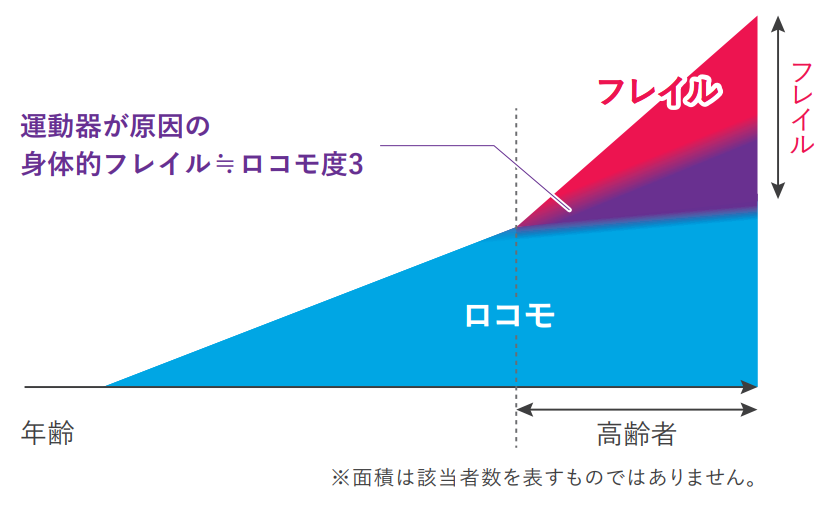

「立つ」「歩く」といった身体能力(移動機能)が低下している状態をロコモ(ロコモティブシンドローム)という。ロコモが進行すると、将来介護が必要になるリスクが高くなる。ロコモが要因で要支援・要介護になった人は全体の約25%を占め、要支援・要介護になる原因のトップとなっている。(日本整形外科学会調べ)

一方、フレイル(注1)という言葉も最近よく目にする。フレイルとは高齢者において生理的予備能(外からのストレスによる変化を回復させる能力)が低下し、要介護の前段階に至った状態を意味する。

ロコモは人生の早い時期から徐々に進行していき、身体能力の低下が自覚症状を伴って顕著になった状態を「身体的フレイル」と定義している。身体的フレイルとは、移動機能の低下が進行し、社会参加に支障をきたしている状態で、ロコモ度3に相当する。

出典)日本整形外科学会 ロコモティブシンドローム予防啓発公式サイト「ロコモOnline」

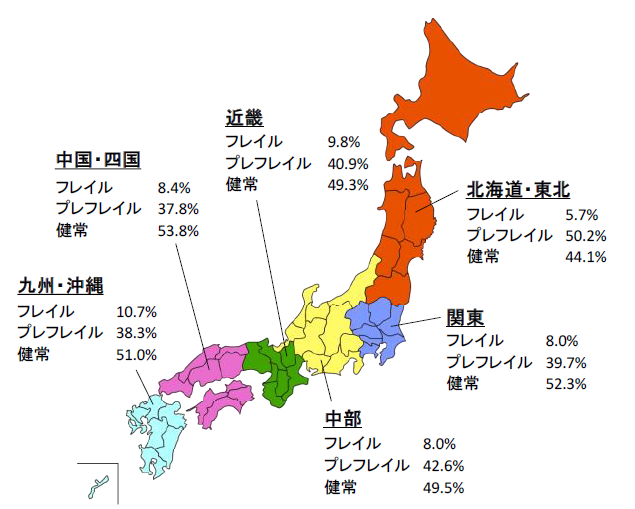

自分には関係ないと思っている人も多いかもしれないが、日本のフレイルの割合は65歳以上の高齢者の8.7%、プレフレイル(フレイルの前段階)は40.8%にのぼる。決して少ない数字ではない。(地方独立行政法人東京都健康長寿医療センター研究所が2012年におこなった全国高齢者パネル調査による)

また、女性、高齢、社会経済的状態が低い、健康状態が悪いほど、フレイル割合は高い傾向があった。地域ブロック別では、概ね、西日本で高く、東日本で低い「西高東低」の傾向がみられた。

世界でも類を見ないスピードで高齢化が進んでいる日本。フレイル対策を積極的に進めることは、高齢者の健康寿命を伸ばし、QOLを向上させるだけでなく、社会保障制度の維持や医療費の抑制にもつながり、日本社会全体の活力維持のためにも重要だといえる。

スマートメーターを活用した見守りサービス

そうしたなか、高齢者がフレイルの状態になるのを未然に防ごうという試みが始まっている。

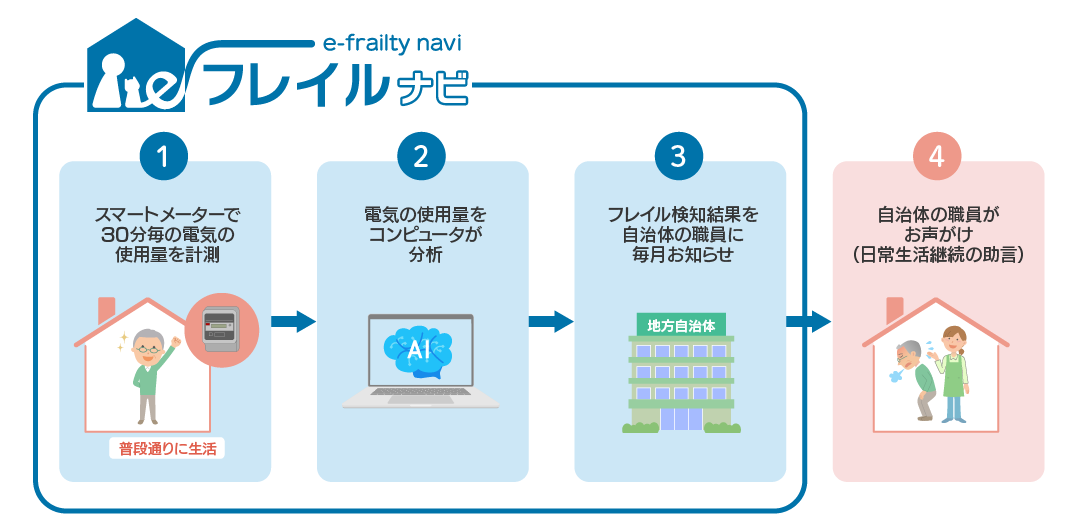

電力計「スマートメーター」のデータを活用して、高齢者を見守るサービス「eフレイルナビ」がそれだ。中部電力株式会社が開発した。

具体的には、スマートメーターで30分ごとに電気の使用量を計測、AIがその数値をもとにフレイルのリスクが高いかどうか分析する。検知結果は自治体に毎月報告され、リスクが高い場合、自治体職員が声かけをするという仕組みだ。自治体と高齢者との継続的な接点づくりを目指す。

出典)中部電力株式会社

以前、スマートメーターのデータを使った見守りサービス「テラシテR」を紹介した。(日本初、電力データを使った「見守りサービス」が好評 2023.12.05)テラシテRとeフレイルナビは、どちらも電気の使用状況から異変を検知するという点では共通しているが、テラシテRが主に単身世帯や高齢者の孤独死予防を目的としているのに対し、eフレイルナビは、フレイルリスクの高い高齢者を特定し自治体に報告することで健常に回復するための介入支援につなげることを目的としている。

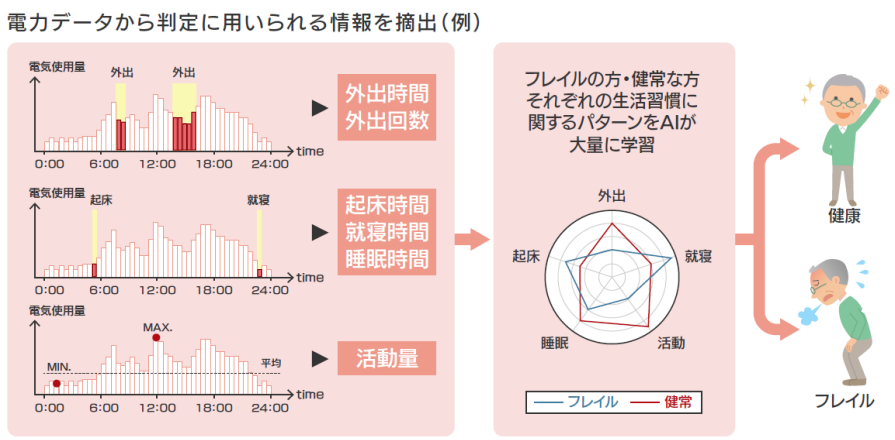

eフレイルナビがフレイルを検知するために利用する電力データは、外出時間・回数、起床時間・就寝時間・睡眠時間、活動量など。それらのデータをAIが分析し、対象者がフレイルかどうかを判定する。

出典)中部電力株式会社

eフレイルナビ利用自治体の反応

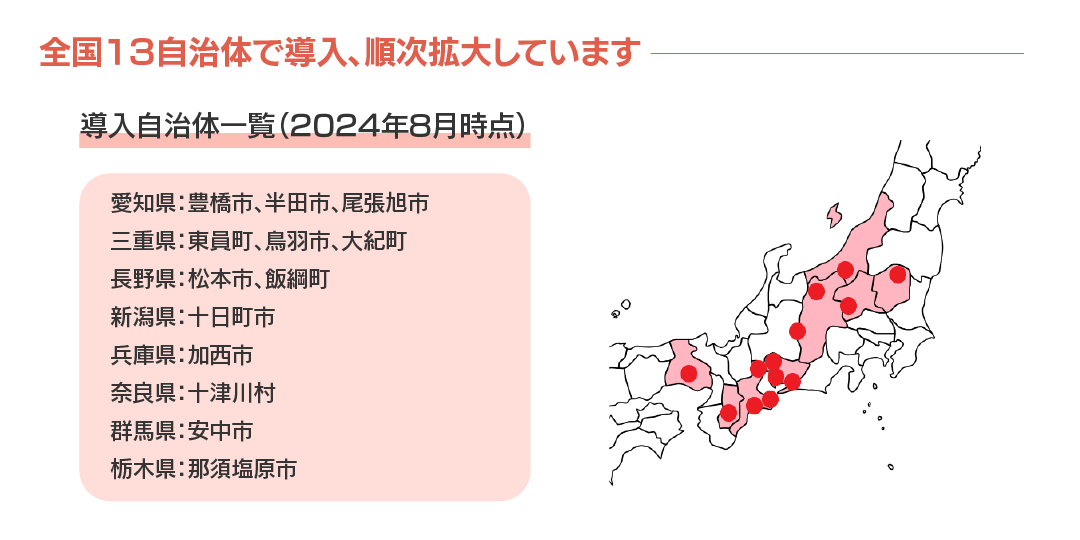

中部電力グループと接点のある自治体は約300あるが、eフレイルナビがリリースされた2023年4月から約1年半で13自治体が導入した。(2024年8月時点)

出典)中部電力株式会社

「自治体の関心はかなり高い」とeフレイルナビを開発した中部電力株式会社事業創造本部の山本卓明氏は話す。

「すでに(フレイル対策で)先進的な事例を持っている自治体にeフレイルナビを紹介すると、『まさにこれが欲しかった』と言っていただけます」。一方で、予算が限られる中、フレイル予防、フレイル対策まで人手を割けない、という自治体もある。

実際にeフレイルナビを導入した自治体からは、フレイル予備軍が明確にわかることと、実際に対象者を訪問した時に「声をかけてもらってありがとう」と感謝されることを評価する声をもらっているという。

eフレイルナビにより、早い段階で高齢者に自分の体の状態に気づいてもらうことで、自治体は症状の軽いうちにちゃんとフォローすることができる。その効果はてきめんだ。

「自治体が訪問してから、実際その方がどうなったか追跡したら、大体8、9割の方は健康な状態に戻っていることが確認できました」。

©エネフロ編集部

そしてもう一つ興味深い発見があった。

長野県松本市の例だ。eフレイルナビを導入する前は、健康教室などを開催し、市民のフレイル度をチェックしていた。しかし、そうした通いの場に来る人はもともと健康な人が多かった。しかも男女比でいうと、約9割が女性だった。

一方で、松本市でeフレイルナビに参加している高齢者にヒアリングしたところ、過去にこうした教室に通ったことがある人は約16%。また、eフレイルナビの利用者の4割は男性だった。

「男性の方は新しいコミュニティに入るハードルが高いとよくいわれますが、eフレイルナビはかなり男性を拾い上げることができており、それが大きな成果です」。

松本市の場合、要介護、要支援認定を受けていない健康な後期高齢者(75歳以上)4,000人のうち、約13.8%が参加している。利用率としては上々だという。

現在は一人暮らしの高齢者を対象にしているが、今後は、健康な高齢者同士のつながりを構築するサービスも視野にいれているという。

「eフレイルナビの良いところは、そっと影で見守っているところです。皆さんが今までどおりの生活を送りながら、何かちょっと体調不良のときにそっと声がけをするようなコンセプトで我々としてはサービスを構築していきたいと思っています」。

eフレイルナビはセンサなどを設置する必要がなく、居住者の金銭的負担がない。自治体は高齢者が健康なうちに接点を持つことができることに加え、フレイルになった高齢者の早期発見が可能になるなど、メリットが大きい。一方、自治体の中には人手不足や予算不足から導入をためらうところもあり、そこが課題だという。

「やはりeフレイルナビを世の中の当たり前にしたいですね」。

最後に山本氏はそう決意を語ってくれた。

- フレイル (フレイルの語源は、「虚弱」「脆弱性」といった意味を持つ英単語"frailty" )

■フレイルの種類

フレイルは大きく3つの種類に分かれます。

一つ目が「身体的フレイル」です。運動器の障害で移動機能が低下したり(ロコモティブシンドローム)、筋肉が衰えたり(サルコペニア)するなどが代表的な例です。高齢期になると、筋力は自然と低下していきます。

二つ目が「精神・心理的フレイル」です。高齢になり、定年退職や、パートナーを失ったりすることで引き起こされる、うつ状態や軽度の認知症の状態などを指します。

三つ目が「社会的フレイル」です。加齢に伴って社会とのつながりが希薄化することで生じる、独居や経済的困窮の状態などをいいます。

これら3つのフレイルが連鎖していくことで、老い(自立度の低下)は急速に進みます。この連鎖はどこが入り口になるかは、その人次第。老いとは、決して身体の問題だけではないのです。

フレイルには「可逆性」という特性もあります。自分の状態と向き合い、予防に取り組むことでその進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができます。

■フレイルの「可逆性」

フレイルには「可逆性」という特性もあります。自分の状態と向き合い、予防に取り組むことでその進行を緩やかにし、健康に過ごせていた状態に戻すことができます。

(出典:厚生労働省)

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。