写真)作品のお披露目式 左から常葉大学造形学部の片山彩乃さん(3年生)、同大磯﨑えり奈准教授、同大造形学部長の土屋和男教授、中部電力副社長執行役員の伊原一郎原子力本部長、浜岡原子力館の本堂貴士館長 (2024年12月21日 静岡県御前崎市・浜岡原子力館)

©エネフロ編集部

- まとめ

-

- 浜岡原子力発電所1,2号機の廃止により発生したクリアランス金属を使用したアート作品が展示開始された。

- 地元の常葉大学の学生が制作した作品『光線の綾』は、電力と社会のつながりを表現。

- クリアランス金属の再利用は、資源循環と原子力発電所の廃止の円滑化に貢献する可能性がある。

「クリアランス金属(物)」という聞き慣れない名前を聞いたのが、去年のテクノフェア(注1)だった。クリアランス金属とは、原子力発電所の廃止などで発生する解体撤去物のうち、放射線量レベルがきわめて低く、人の健康に対する影響を無視できるレベル(注2)であると国(原子力規制委員会)により確認を受けたものをいう。

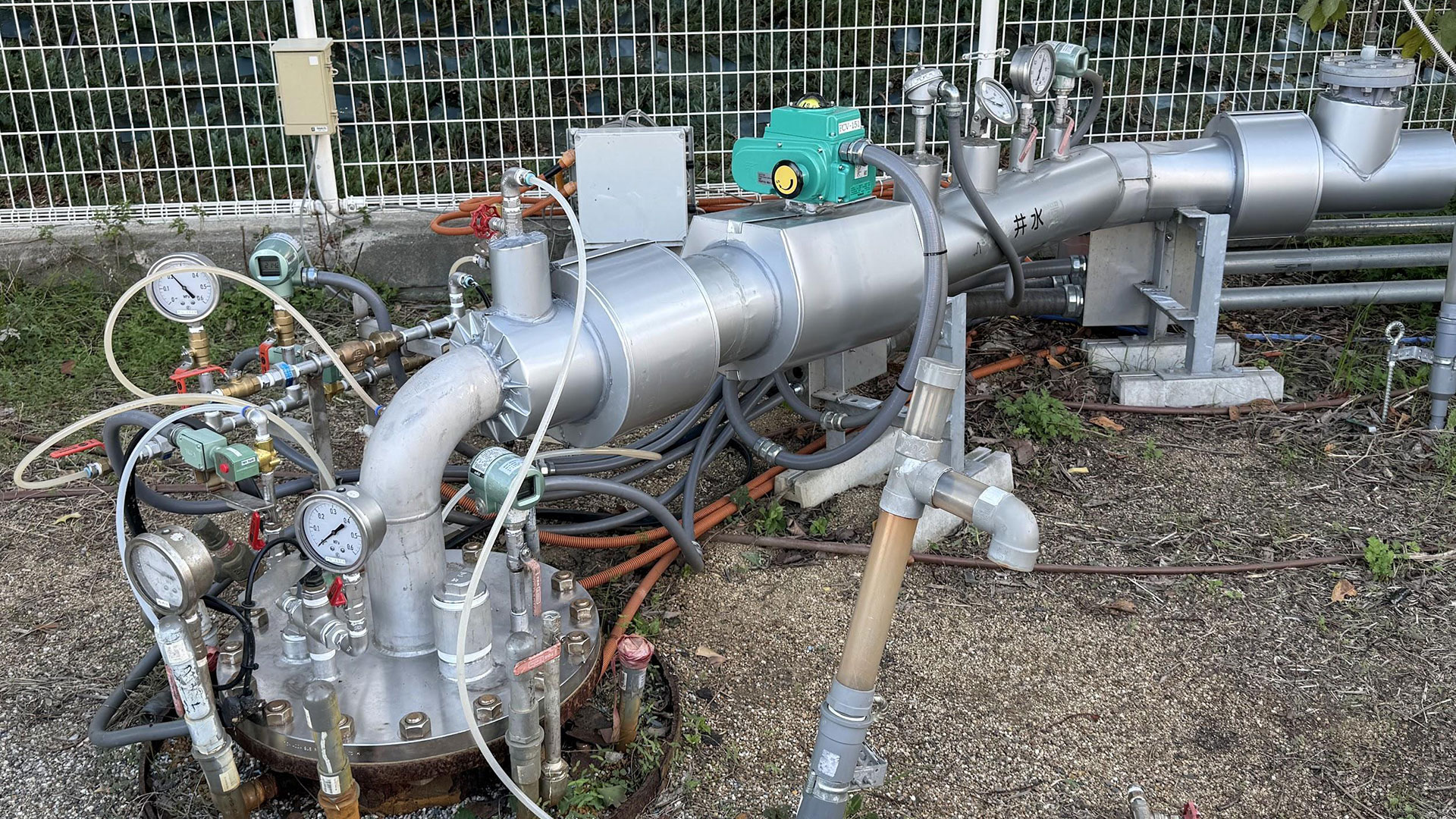

たとえば、中部電力浜岡原子力発電所では、現在1、2号機が廃止中で解体工事がおこなわれているが、その過程で、多種多様な解体撤去物が大量に発生している。廃止で発生する解体撤去物は45万トンにのぼり、その約8割(約35万トン)は、放射能を含むおそれのない部位のため、一般産業廃棄物と同様に再利用や処分が可能だ。

一方、放射能を含む残りの約2割(約10万トン)のうち、きわめてわずかな放射能を含むもので法令の基準(クリアランスレベル)を満たせば、「放射性物質として扱う必要がないもの」として認定される。これが「クリアランス金属(物)」で、資源として再利用することができる。認定を受ける法令手続きを「クリアランス制度」(注3)という。クリアランス対象物は約8万トンあると想定されている。浜岡原子力発電所では、これまでクリアランス物の一部を側溝用の蓋(グレーチング)として同所の敷地内等で再利用や展示をしている。(参考:産業の脱炭素化を加速!アンモニア混焼ボイラの挑戦「テクノフェア2024」その1「クリアランス物の再利用」)

出典)中部電力株式会社

クリアランス金属でアート制作

こうしたなか、浜岡原子力発電所のクリアランス金属でアート作品を制作するという珍しい試みがおこなわれた。

作品を作ったのは、静岡県の学校法人常葉大学造形学部・磯﨑えり奈ゼミの学生6人。去年12月21日に浜岡原子力発電所にて、作品のお披露目会が開催された。

まず、常葉大学造形学部の土屋和男学部長より、「常葉大学では知徳兼備、未来志向、地域貢献という3つのポリシーを掲げています。今回、電力とクリアランス金属という課題をいただき、学生たちは試行錯誤をしながら取り組みました。結果的に地域の皆様方が喜んでいただけるのであれば、これ以上私どもとして嬉しいことはないと思っています」との挨拶があった。

また、中部電力株式会社(以下中部電力) 副社長執行役員の伊原一郎原子力本部長からは、浜岡原子力館には原子力発電に関するさまざまな展示があるが、そのなかで「学生が制作した芸術品を展示できるのは当館始まって以来のこと」だとし、「この素晴らしい芸術品を来館された多くの方に見ていただき、安全性も含めクリアランス金属に係わる理解が深まる機会になることは非常にありがたく、有意義なことだと思っています。改めて常葉大学のみなさんにはお礼申し上げたいと思います」とのコメントがあった。

©エネフロ編集部

作品の紹介

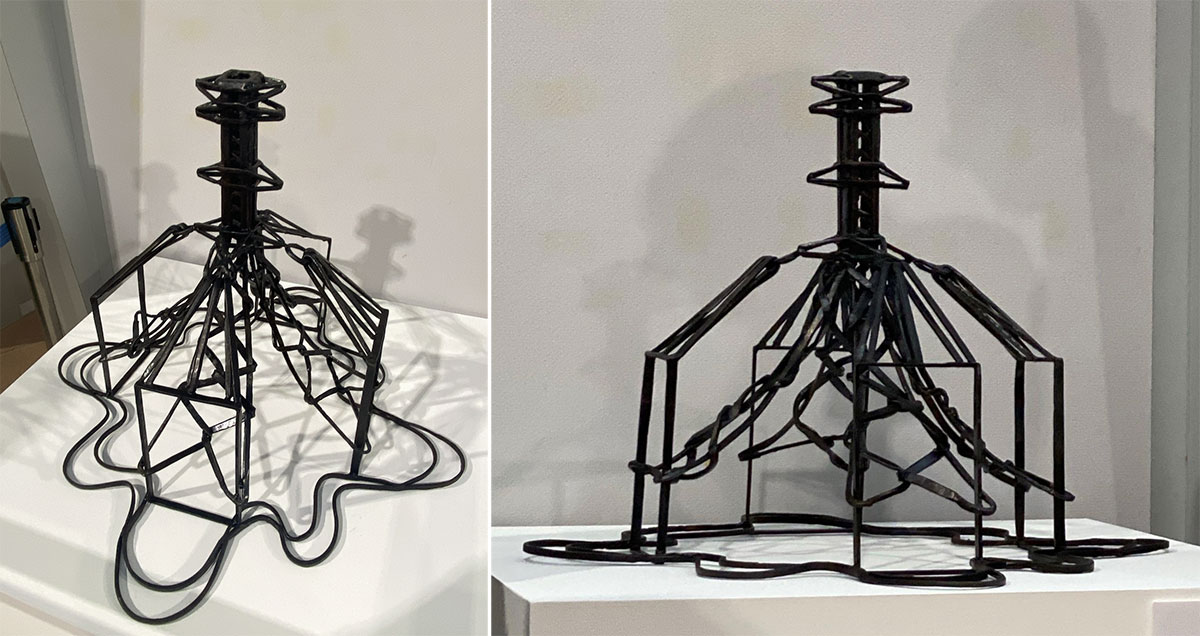

作品タイトルは『光線の綾(あや)』。中部電力のコーポレートスローガン「むすぶ。ひらく。」から着想を得て、鉄塔とあやとりをモチーフとしたものであり、約7ヶ月の制作期間を経て完成した。

©エネフロ編集部

作品の内側には鉄塔、外側は日常社会を表現しており、四方に位置する長方形の扉が不可視である電力の世界と日常をむすんでいる。下部外側の曲線はオフィスや自宅の床にある電力ケーブルを表していて、内側から外側にひらかれていくイメージだ。そこにあやとりの要素も重ねて全体に複雑な交わりと広がりをもたらしている。

制作者である常葉大学造形学部磯﨑ゼミの6名は、作品のコンセプトを以下のように説明している。

”私たちの社会は、電力による巨大な基盤の上で回路のように循環していると言っても過言ではない。目視できる物理的な配線から、インターネット、さらには私たち一人ひとりのつながりを光線と見出すこともできる。

それぞれが、余すことなく複雑に交差し張り巡らされた巨大な電気回路の一端を担い、光線どうしがむすばれ、綾を創り出す。そして、この巨大で複雑な電気回路の上で私たちは日々新たな未来へ扉をたたき、きりひらいていく。

これらの一連の構図はまるで手のひらの中で繰り広げられる「あやとり」のよう。あやとりは手と手をむすび、開くとそこには美しく、ユニークな世界がいっぱい広がっていく。

本作品は、鉄塔とあやとりを組み合わせることで、電力が創り出す社会の巨大な電気回路、つながりと、電力が持っている大きな可能性を表現した。日常のありふれた扉の先には、目には見えないユニークな世界が無限に広がり、私たちの未来を彩っていく。電力によりきりひらかれた、複雑に交差し張り巡らされている社会の美しい造形を伝えたい。”

制作過程

実際の制作過程はどうだったのか。

磯﨑えり奈准教授に聞くと、去年6月、学生と一緒に浜岡原子力発電所の視察をした際、「解体された金属板がとても大きく分厚くて、いつも見るようなものとはスケールが違う」と驚いたそう。

「コンセプトや表現方法を皆で考えるグループワークとして、ひとつのアート作品を作っていくのは時間がかかるし技術面でも非常に高度なので、学生にとって良い勉強になる。やりがいはありつつも、彼らにとって初めての経験なので苦労するだろうなと正直思いました」。

©エネフロ編集部

しかしそんな先生の心配も杞憂に終わった。学生たちから返ってきた言葉は、「すごく面白い企画ですね!」とか、「やります!」といったポジティブなものばかり。さっそくアイデア作りに入った。

まずは、原子力発電所の視察で得た印象から各自それぞれアイデアをスケッチ、その後、度重なるグループワークを経てひとつのアイデアに絞り込んだのだという。

そして9月に入りいよいよ本格的に制作に入った。特筆すべきは、今回、構想から制作まですべて学生たち自らが考えて作業を進めたこと。工程は、溶断・溶接に加え、叩いたり曲げたりだが、当初考えていたほど簡単ではなかった。クリアランス金属が普段授業で扱う鉄より硬かったため、削る工程と曲げる工程に時間がかかってしまったのだ。最終的にはみんなで分担しながら作業を進め、なんとか完成にこぎつけた。

出典)中部電力公式サイト

©エネフロ編集部

©エネフロ編集部

制作過程では、グループワークならではの難しさもあったと磯﨑准教授は語る。

「同じイメージをみんなが本当に共有できているか、一回一回確かめながら進んでいかなければいけないので、イメージをすり合わせて、皆の足並みを揃えていくことに注力しました」。

こうして「光線と綾」が完成した。

©エネフロ編集部

学生のインタビュー

完成品は当初のイメージどおりだったのだろうか。本作品の設計図を描いた片山彩乃さんに聞いてみた。

「設計図では部位ごとに何cmか分かる方法で示していたのですが、やはり機械に頼らず自分たちの手でつくるとどうしても精度が出なかったりします。しかしそれによって逆にとても味が出ました」。

実際に作品を見ると、どの角度からみてもバランスがとれているようにみえたが、同時にあたたかみを感じたのは丁寧な手作りの良さということか。

「発電所やクリアランス金属、鉄っていうと、無骨で重たいというイメージがあると思います。しかし、作品には楽しい要素をたくさん取り入れ、軽やかでリズミカルな雰囲気に持っていける可能性を感じました。自分たちの作品を通して、(電力を)より身近なものに思ってもらえたら良い。そういうメッセージも伝えたいです」。

片山さんはそう力強く語った。

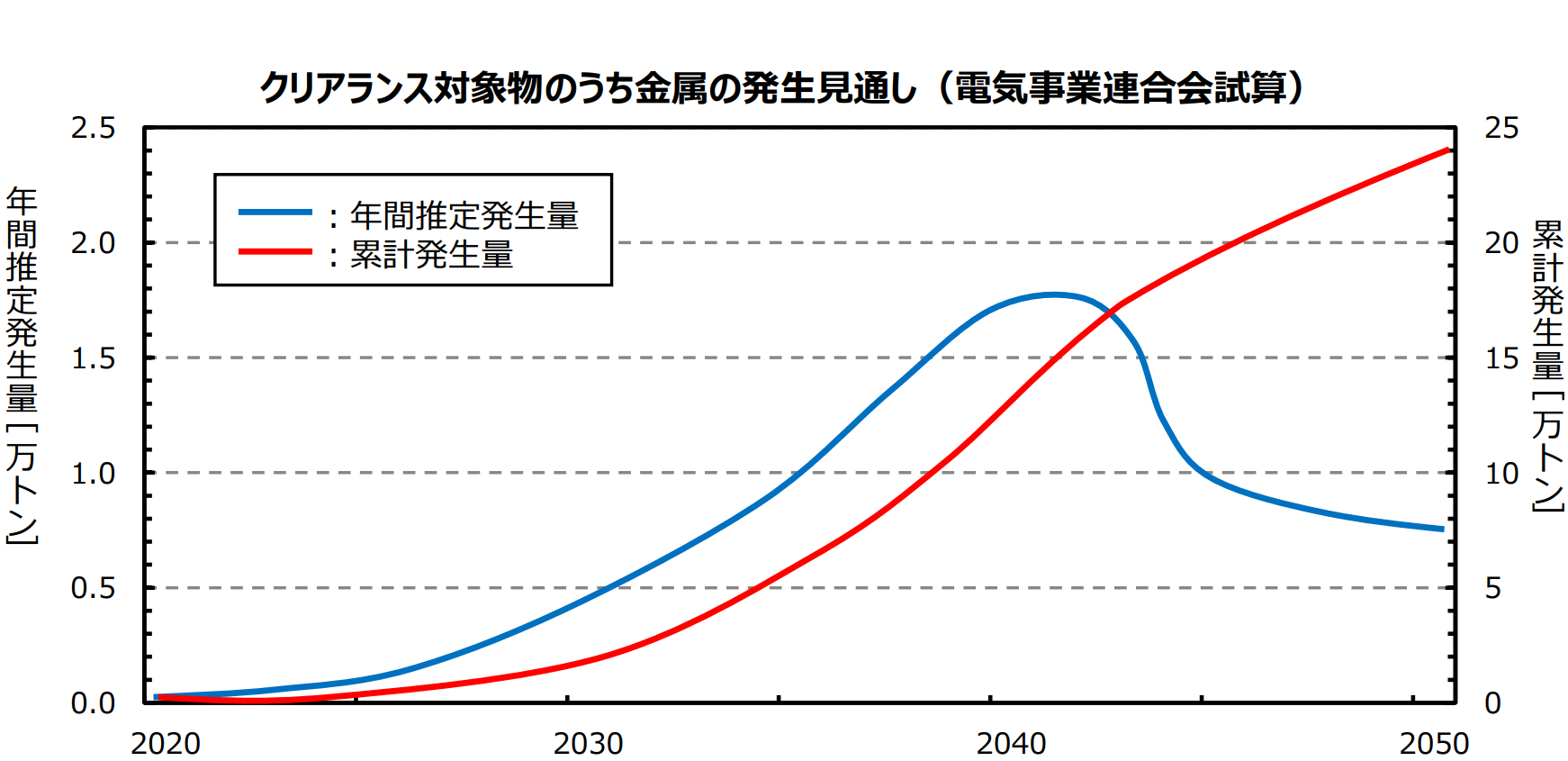

今後の展望

資源エネルギー庁によれば、クリアランス金属は現状年間1,000トン程度発生している。(参考:経済産業省資源エネルギー庁「放射性廃棄物対策に係る最近の取組状況」 令和6年10月16日) 日本の原子力発電所のうち24基はすでに廃止が決定しており、今後、全国の原子力発電所の解体が本格化していくにつれ、クリアランス金属は約10年後に10倍程度発生する見通しだ。

出典)経済産業省資源エネルギー庁「放射性廃棄物対策に係る最近の取組状況」 令和6年10月16日

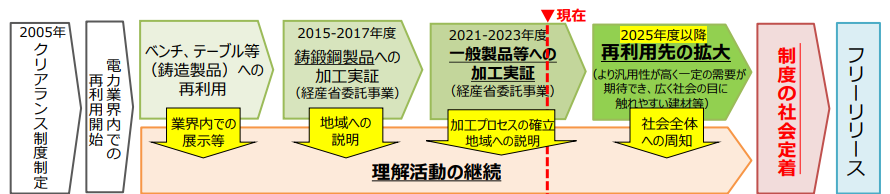

これまでにも、19都道府県でクリアランス金属の再利用として、本記事冒頭で紹介した側溝用の蓋(グレーチング)以外にも、全国の電力会社や中央官庁などに置かれたベンチ、福井県での花壇、サイクルスタンド、防犯灯カバーなど、利用は少しずつだが行われている。(令和6年10月時点)

出典)経済産業省資源エネルギー庁(リサイクルで活用する原子力発電の“ゴミ”~「クリアランス制度」の今 2023-07-21)

政府としては、原子力発電所の廃止の円滑化や資源の有効活用の観点から今後、再利用先の更なる拡大や、一般の金属スクラップなどと同様に特段の制限なく再利用又は処分する、いわゆる「フリーリリース」を進めていく方針だ。今後は電炉メーカーなどの協力も得ながら、需要規模の大きい建材に向けた加工にも取り組むとしている。

欧州では既に、原子力発電所から生じる金属のリサイクルを目的とする溶融処理サービスを提供している企業が存在する。 こうしたクリアランス金属を集中処理する事業が、今後の日本でも必要とされるかもしれない。

出典)経済産業省資源エネルギー庁「放射性廃棄物対策に係る最近の取組状況」 令和6年10月16日

今回紹介したアート作品は、今後も浜岡原子力館の1階で一般来館者向けに展示され、観覧可能だ。お時間がある方は足を運んでみて欲しい。

筆者は、このアート作品を見て、クリアランス金属が持つ可能性、そして電力と社会のつながりを感じ取ることができた。学生たちの創造性と熱意が込められたこの作品が、未来への希望を灯す光となることを期待したい。

- テクノフェア

電力会社と関連協力企業や研究機関、大学などによる研究成果を公開するイベント(主催:中部電力株式会社技術開発本部) - 年間0.01mSv以下:自然界の放射線から受ける放射線量の1/100以下

- クリアランス制度

放射能濃度が極めて低く人体への影響が無視できるレベルのものの中で、原子炉等規制法に基づき、 原子力規制委員会による認可・確認を受けたものは、「核燃料物質によって汚染された物でないもの」 として取り扱い、再利用も可能とすることができる制度(平成17年原子炉等規制法改正により導入)。(経済産業省資源エネルギー庁「放射性廃棄物対策に係る最近の取組状況」 令和6年10月16日 )

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- 編集長展望

- エネルギーにかかわる身近な話題を分かり易く解説。これであなたもエネルギー物知り博士!