写真)営農型太陽光発電事業所の太陽光パネル下の農地で栽培されている榊(埼玉県)

©エネフロ編集部

- まとめ

-

- 農地の一部分に太陽光パネルを設置し、発電と農業を両立させる「営農型太陽光発電」が注目されている。

- 中部電力は、三重県で営農型太陽光発電事業を展開し、発電と同時に榊の栽培をおこなっている。

- 営農型太陽光発電は、再生可能エネルギーの導入、農地の有効活用、など、多様なメリットをもたらす。

営農型太陽光発電(別名、ソーラーシェアリング)。

農地の一部分に太陽光パネルを設置し、発電をおこないながら同時に農業生産を続ける取り組みのことだ。従来の太陽光発電に対し、農地という限られたスペースを有効活用し、農業と発電を両立させる点が特徴だ。

作物の販売収入に加え、発電電力の自家利用等による農業経営のさらなる改善が期待できる。(参考:太陽光と農業「ソーラーシェアリング」の未来 2021.02.16、ソーラーシェアリングの課題を解決!曲がる「ペロブスカイト太陽電池」の可能性 2024.10.01)

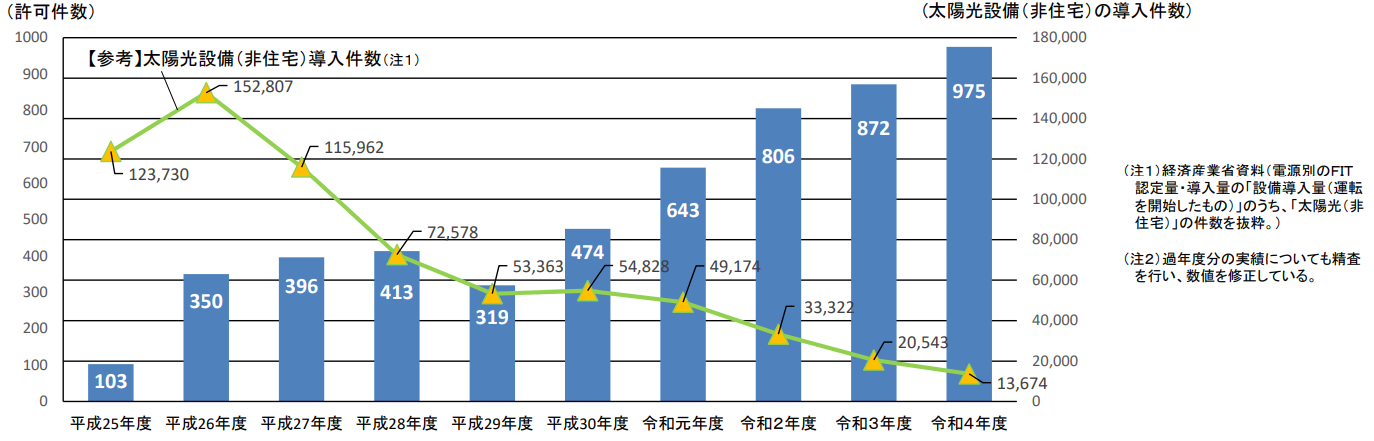

営農型太陽光発電設備を設置するための農地一時転用許可件数の推移をみると、ほぼ毎年増加傾向である。2022年度には過去最高の975件の許可がおこなわれた。2013年度以降の累計は5,351件となり、その発電設備下部の農地面積は1,209.3haにおよんだ。

出典)農林水産省

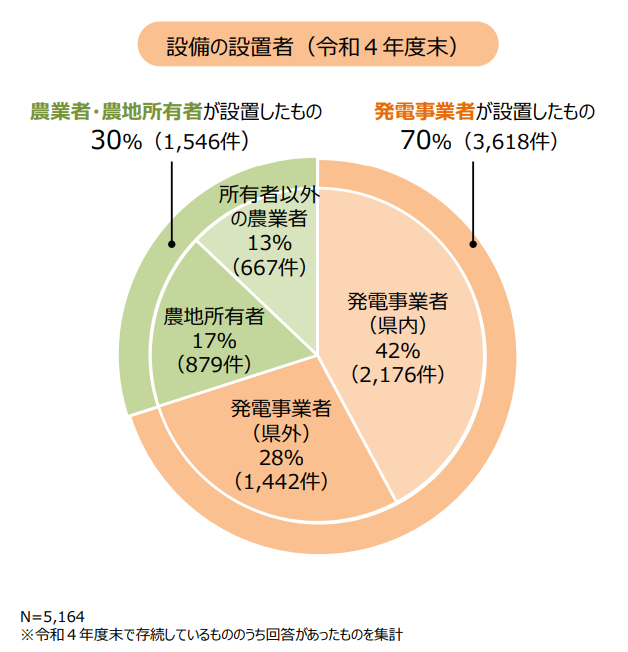

また、2022年度末の営農型太陽光発電設備の設置者をみてみると、主として発電事業を営んでいる発電事業者が設置したものが70% (3,618件)を占めている。農業者や農地所有者が設置したものは30%(1,546件)にとどまった。

発電事業者が、営農型太陽光発電事業に取り組む背景には、再生可能エネルギーへのシフトや、新規事業の創出、太陽光発電技術の進化、などがあるものと考えられる。

中部電力グループは、再生可能エネルギーが脱炭素化やエネルギー自給率の向上に資することから、主力電源化への貢献に向け積極的に開発していく考えであり、中部電力グループとして「2030年頃に保有・施工・保守を通じた再生可能エネルギーの320万kW以上の拡大」を目標に掲げている。

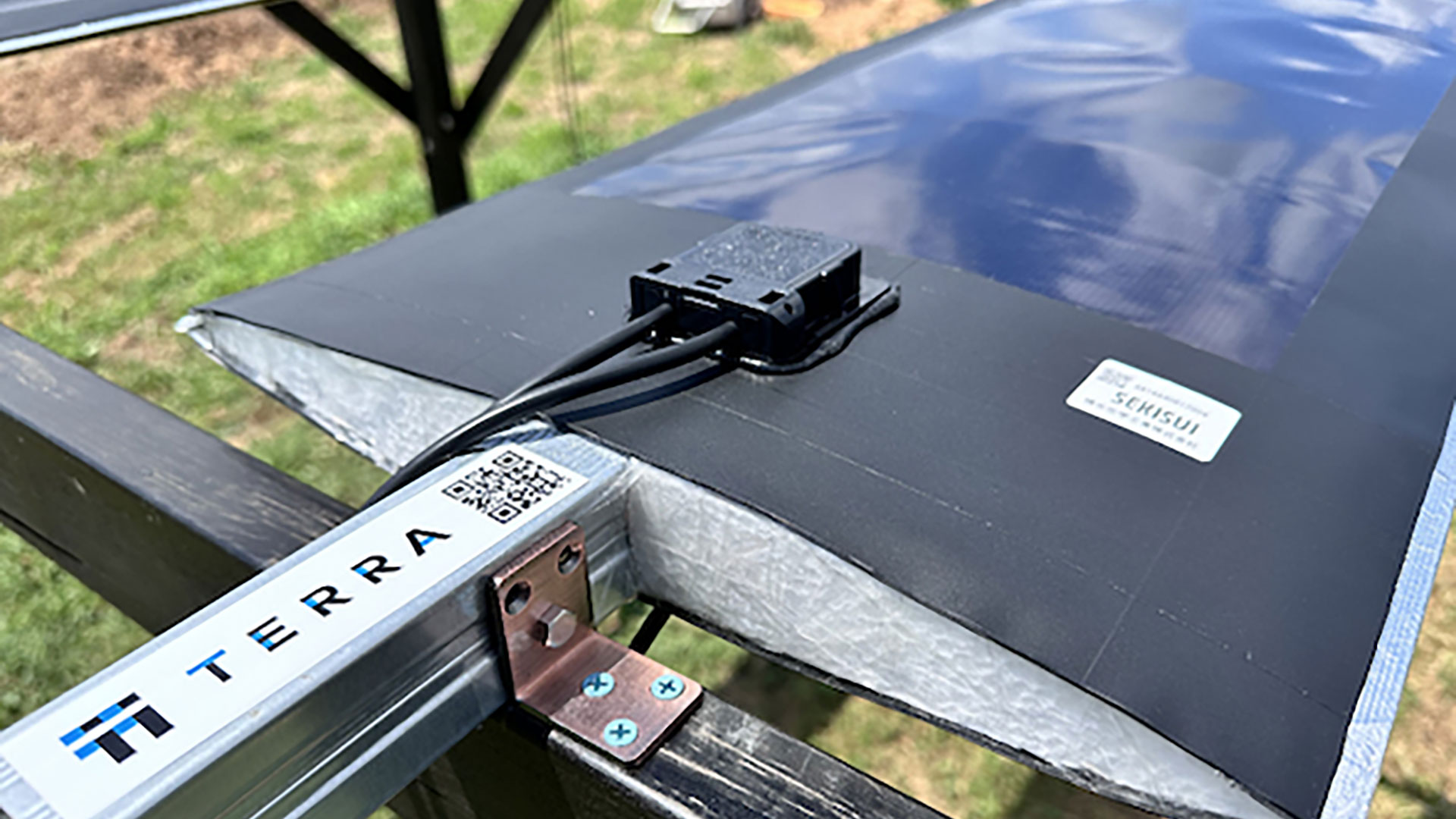

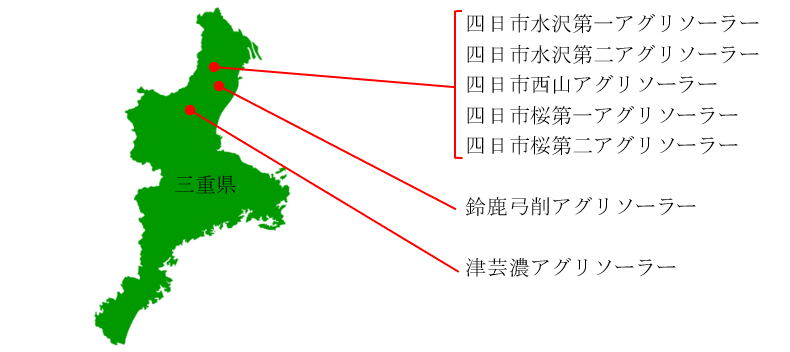

そうしたなか中部電力株式会社は、初の営農型太陽光発電事業を三重県内7地点で進めている。建設地は、四日市市内5地点、津市内1地点、鈴鹿市内1地点で、農地面積は合計3.3ha、発電出力は計2,139kWにのぼる。2024年度中に順次運転開始する予定だ。

出典)中部電力株式会社

太陽光パネル下の栽培作物

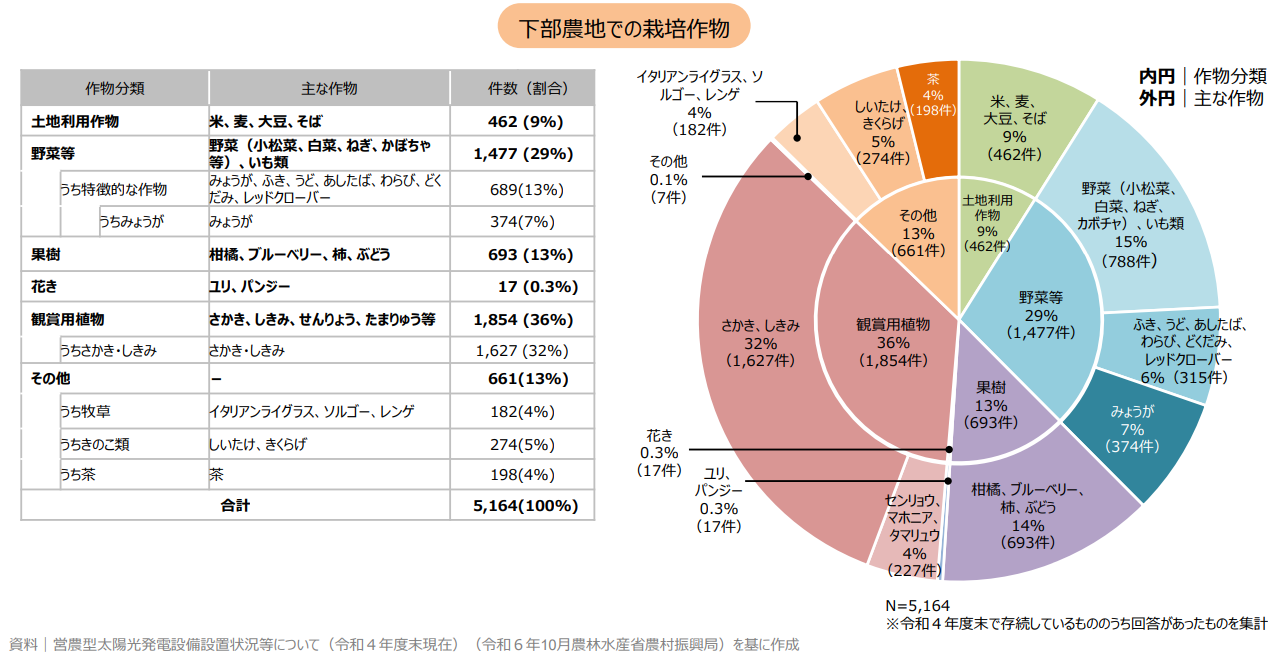

これまで筆者が見てきた太陽光パネル下の農地での栽培作物は、野菜や果樹が多かった。しかし、営農型太陽光発電設備の下部農地での栽培作物の分類をみると、2022年度末では、観賞用植物が36%(1,854件)と最も多く、2番目が野菜等で29%(1,477件)、3番目が果樹で13%(693件)の順だった。作物別にみると、神事や仏事に使われる常緑樹のさかき(榊)と、しきみ(樒)が32%(1,627件)を占めている。

水沢第一アグリソーラーでも榊を栽培している。榊は、葉が硬く光沢があり、主に神事に使われる植物だ。神棚に飾られている白い陶磁の花瓶は「榊立(さかきだて)」と呼ばれており、そこに生けてある青々とした榊を目にしたことがある人も多いのではないだろうか。古来、神聖な植物として重用されてきた榊は、ヒサカキ(榊とは別種類の植物)とあわせ、神社仏閣だけでなく、安全祈願などをおこなう会社や施設、一般家庭にまで幅広い需要がある。

©エネフロ編集部

「彩の榊」の挑戦

水沢第一アグリソーラーの営農管理者で、榊の生産・加工・販売を手掛けている農地所有適格法人、株式会社彩の榊の代表取締役佐藤幸次氏に話を聞いた。同社は、営農型太陽光発電設備下部の農地においてすでに400カ所超という、榊栽培では国内トップの圃場面積を有する。

佐藤氏の実家は花屋だったが、榊専門の生産者として10年ほど前に独立した。これまで国内で流通している榊はほとんどが価格の安い中国産だった。しかし、昨今の円安と流通コストの高騰で国産の榊と価格差が縮まったこともあり、品質がよい国産榊の需要が増えているという。

佐藤氏は、営農型太陽光発電事業が、耕作放棄地の解消と農地の維持拡大を推進すると語る。また、農業と福祉が連携し、障害者が農業活動を通じて社会参加を促進し、生きがいを見つけることを目指す取り組みである「農福連携」も推進している。

「障害のある人には、刈り取りや、袋詰め等の加工など、いろいろな現場で活躍いただいています。高齢者などにも雇用を広げ、ともに働く社会が実現できると考えています」。

そしてなにより、外国産に置き換わってしまった榊を国産に取り戻したい、という強い気持ちがあるという。

実際に榊を栽培している農地に行き、榊を手に取ってみると、葉の色は鮮やかで、大きさも均一でしっかりしている。聞けば、榊は直射日光には弱く、露地栽培だと葉が丸まってしまったり、葉に白い斑点ができたりするが、太陽光パネル下で栽培すると程よい半日陰となり、見栄えよく生育するのだという。

©エネフロ編集部

営農型太陽光発電事業において、農地の一時転用許可を取得する際に「全部耕作要件」というものが求められる。農地としての機能を維持し、食料生産の基盤を守るために、太陽光パネルを設置した農地全体を耕作しなければならないという条件のことだ。そこで佐藤氏は、榊以外にも近年スーパーフードとして注目を集めるモリンガや山椒、独活(うど)などの栽培も試みている。なんと、養鶏にも挑戦中だ。

佐藤氏は、太陽光発電による脱炭素だけではなく、モリンガなどの栽培でCO₂を吸収し、荒廃農地をきれいにし、食料生産もおこない、障害者と高齢者まで働ける場所で、榊という日本文化も継承する。そんな価値のある農業を目指したい、と話す。

©エネフロ編集部

最後に佐藤氏は、「だいたい年間3億束の榊が流通していますが、そのうち1億束のシェアを取りたいですね」と意気込みを語った。営農型太陽光発電事業の可能性を感じた一日となった。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと環境

- エネルギーと環境は切っても切れない関係。持続可能な環境を実現するために、私達は「どのようなエネルギー」を「どのように使っていくべき」なのか、多面的に考える。