写真)クライムワークスのDAC施設「マンモス(Mammoth)」

出典)Climeworks

- まとめ

-

- スイスの新興企業「クライムワークス」が、世界最大級のDAC施設を稼働させた。

- 世界では、DACによって生まれるカーボンクレジットを調達する動きが広がっている。

- 日本もDACに関わる技術的な検討や環境整備、国際的な連携などを加速する必要がある。

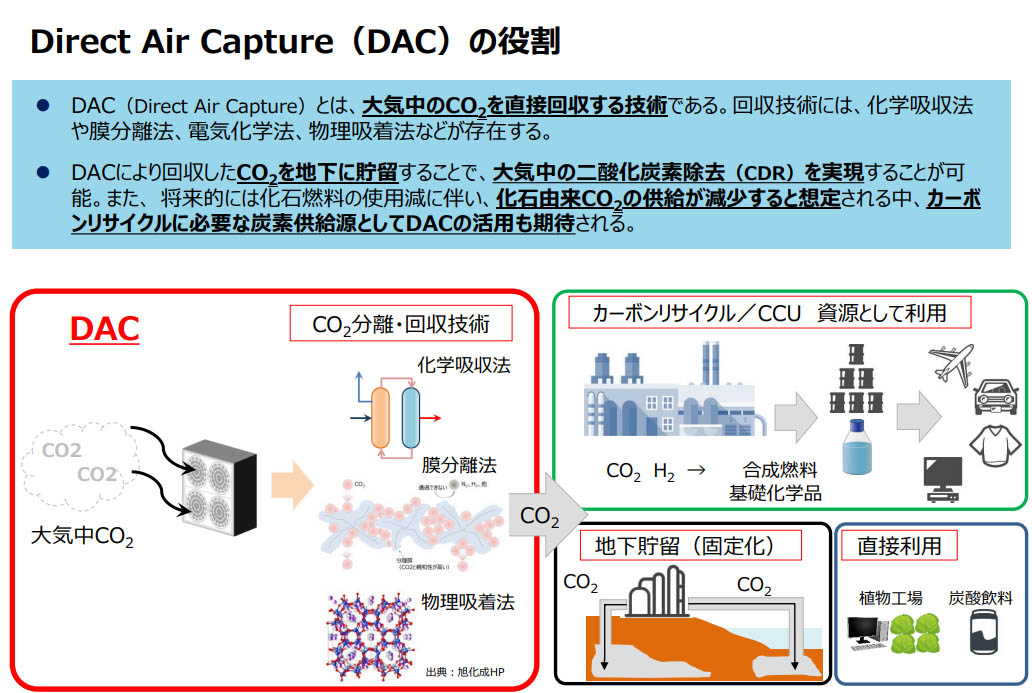

DACとは

以前紹介した、大気中のCO₂を直接回収する技術、「Direct Air Capture:ダイレクト・エア・キャプチャー」(以下、DAC)。(参考:CO₂を大気中から回収!?驚きの新技術 2021.06.15)

大気中の低濃度のCO₂を、特殊な吸収液や吸着剤、分離膜などで分離・回収するもので、回収したCO₂は地下の安定した層に貯留(DACCS:注1)するほか、CO₂を活用した合成燃料や合成化学品として有効利用される。(参考:二酸化炭素と水素がガソリンに代わる?「合成燃料」の可能性 2021.6.29)

出典)経済産業省 DX投資推進室「DACロードマップの策定に向けた検討」2024.6.7

なぜDACが注目されるかというと、省エネルギーや再生エネルギーの導入だけでは、カーボンニュートラルの実現は難しいと予想されているからだ。そこで「ネガティブエミッション技術」というものが、注目されはじめた。

ネガティブエミッション技術とは、「正味としてマイナスのCO₂排出量を達成する」技術のことで、DAC以外に植林やバイオ炭(注2)、海藻・海草類による固定化、いわゆるブルーカーボンなどがある。(参考:海の炭素貯蔵庫「ブルーカーボン」とは 2021.12.14)

それらのなかでDACは、場所を選ばない、設置面積が比較的小さいなどのメリットがあり、各国で研究開発が進んでいる。

IEA(国際エネルギー機関)によると、現在、世界中で27のDACプラントが稼働しており、年間約1万tのCO₂を回収している。

その一つが、以前の記事で紹介したスイスの新興企業「クライムワークス(Climeworks)」だ。同社は今年5月8日、アイスランドで世界最大級のDAC施設「マンモス(Mammoth)」の操業を開始したと発表した。

マンモスは第2世代機で、第1世代の「オルカ」に比べ約10倍の規模。CO₂回収能力は年間最大36,000トンで、今後の計画も野心的だ。2030年までに年間100万トンに、2050年までに年間10億トンのレベルに回収能力を引き上げることを目指すという。

アメリカでもDACの動きは加速している。エネルギー省は2022年12月、DAC技術の開発に37億ドル(約5,809億円:1ドル=157円換算)を拠出することを発表している。

こうした政府の後押しを受け、スタートアップの1PointFive社が2022年に、アメリカで最大規模のDAC施設「STRATOS」をテキサス州に建設すると発表した。STRATOSは、最終的に年間最大100万トンのCO₂の回収を目指しており、2025年半ばに稼働する予定だ。

出典)1PointFive

カーボンクレジット

こうした技術開発の動きと同時に、DACによって生まれるカーボンクレジットを調達する動きが加速している。

カーボンクレジットとは、企業が環境活動によって生み出した温室効果ガスの削減・吸収量をクレジット(排出権)として発行し、企業間で取引するものだ。削減できない温室効果ガスがある場合、他社のカーボンクレジットを購入することで埋め合わせが可能となる。DAC事業者にとってはクレジットを売却することで収益を得ることができるのだ。

すでに米アマゾン・ドット・コム(以下、アマゾン)は2023年9月、1PointFiveから10 年間で25万tのCO₂除去 (CDR:Carbon Dioxide Removal) クレジットを購入することに合意した。アマゾンは2019年に発表した「The Climate Pledge(気候変動対策に関する誓約)」にて2040年に事業から排出する温室効果ガスを実質0にすることを目指しており、DAC開発企業に投資もしている。

全日本空輸株式会社も2023年8月、1PointFiveから、2025年からCO₂除去クレジットを3年間で3万トン以上調達する契約を締結した。航空会社としては世界初となる。

日本の今後の取り組み

一方、日本では、DACによるカーボンクレジットの発行・取引に関する法規制が整備されていない。国が運営するJ-クレジット制度の対象にDACも入れることを検討している。

また、2023年度からGXリーグ(注3)の排出量取引制度(GX-ETS)が開始されたが、CO₂除去クレジットも一定の基準を設けたうえで適格とすることが検討されている。

2050年カーボンニュートラルを達成するためには、排出削減の取り組みを進めてもなお残る排出量、いわゆる「残余排出量」(注4)を相殺することが必要となる。その手段としてDACが注目されている。

日本の将来的な残余排出量は、年間約0.5〜2.4億トンと推定され、日本国内において2050年に年間数億トンのCDRが必要になると想定されている。(経済産業省「DACロードマップの策定に向けた検討」)

大規模にCO₂除去をおこなうためには、DACで回収したCO₂を地下に貯留するDACCSを推進することが必要になってくる。

DACは、CO₂除去に加え、合成燃料や化成品などカーボンリサイクル製品の炭素供給源としても期待されている。日本も、カーボンニュートラル達成と産業競争力強化・経済成長を同時に実現させるために、DAC関連の産業創出が必要だが、技術的な検討や環境整備、国際的な連携など、どれもまだ端緒についたばかりだ。カーボンニュートラルを達成するためにやるべきことは多い。今後もDACを巡る一連の動きを追って報告したい。

- DACCS(Direct Air Carbon Capture and Storage)

DACと、CO₂を地下に貯留する技術(CCS)をあわせたもの。 - バイオ炭

「燃焼しない水準に管理された酸素濃度の下、350℃超の温度でバイオマスを加熱してつくられる固形物」と定義された炭のこと。土壌への炭素貯留効果が認められている。バイオ炭の原料になるバイオマスとしては木材、家畜ふん尿、草本、もみ殻、木の実、下水汚泥由来のものなどがある。(参考:農林水産省「バイオ炭をめぐる事情」) - GXリーグ

2050年カーボンニュートラル実現と社会変革を見据えて、GXヘの挑戦をおこない、現在および未来社会における持続的な成長実現を目指す企業が同様の取組をおこなう企業群を官・学とともに協働する場。 - 残余排出

鉄鋼、セメントや、化学製品などの産業部門や、大型トラックや航空機、海運などの運輸部門など、電化が困難な分野において、CO₂排出が残ると考えられる。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- テクノロジーが拓く未来の暮らし

- IoT、AI・・・あらゆるものがインターネットにつながっている社会の到来。そして人工知能が新たな産業革命を引き起こす。そしてその波はエネルギーの世界にも。劇的に変わる私たちの暮らしを様々な角度から分析する。