写真)火力発電所(イメージ)

出典)koiguo/GettyImages

- まとめ

-

- 2022年の世界の温室効果ガスの排出量は過去最高の約538億トンに達し、前年比では1.4%増加した。

- 一方、2022年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量は、約10億8,500万トンで、1990年度以降最低だった。

- 2050年カーボンニュートラルに向け、一段の技術開発が求められる。

世界全体の温室効果ガス排出量

地球温暖化防止が叫ばれている中、世界の温室効果ガス(GHG)の排出量は減っているのだろうか?

欧州委員会(EU)による2023年報告書「世界各国の温室効果ガス排出量」によると、2022年の世界の温室効果ガスの排出量は、新型コロナウイルス感染拡大後の経済活動の回復により、過去最高の538億トン(CO₂換算)に達し、前年比では1.4%増加した。

新型コロナ感染拡大の影響により、2020年は前年比3.7%減と大幅に減少したが、2021年から前年比4.8%増と増加に転じており、2年連続の増加となった。2022年は、2019年比で2.3%増となった。

つまり世界の温室効果ガス排出量は減少していないのだ。

では温室効果ガス排出量が多い国はどこだろう?

2022年の上位6カ国・地域は、中国、米国、インド、EU27カ国、ロシア、ブラジルだった。これら6カ国・地域を合わせると、世界人口の50.1%、世界の国内総生産(GDP)の61.2%、世界の化石燃料消費量の63.4%を占める。世界の温室効果ガス排出量でも 61.6% を占めている。

これら6カ国・地域の中で、中国、米国、インドの排出量が2021 年と比べて増加した。なかでもインドが+5%と最も大きく増加した。逆にEU27カ国、ロシア、ブラジルは排出量を減少させた。最大の減少幅は、ロシアの▲2.4%だった。

2022年の上位国の温室効果ガス排出量を見てみると、中国が他の国を大きく引き離してトップであることがわかる。世界全体の排出量の実に約3割を占め、2位の米国の約2.6倍だ。一方、日本は8位で、世界全体の2.2%、中国の約13分の1にすぎない。思ったほど日本の排出量が多くないことがわかる。

| 国・地域 | 排出量(億トン) | 世界合計に占める割合 | |

|---|---|---|---|

| 1位 | 中国 | 156.8 | 29.16% |

| 2位 | 米国 | 60.2 | 11.19% |

| 3位 | インド | 39.4 | 7.33% |

| 4位 | EU | 35.9 | 6.67% |

| 5位 | ロシア | 25.8 | 4.80% |

| 6位 | ブラジル | 13.1 | 2.44% |

| 7位 | インドネシア | 12.4 | 2.31% |

| 8位 | 日本 | 11.8 | 2.20% |

| 世界合計 | 537.9 | 100.00% |

出典)欧州委員会(EU)「世界各国の温室効果ガス排出量」

注)温室効果ガス排出量はCO₂換算

日本の温室効果ガス排出量推移

ここで、日本の温室効果ガス排出量の推移をみてみよう。

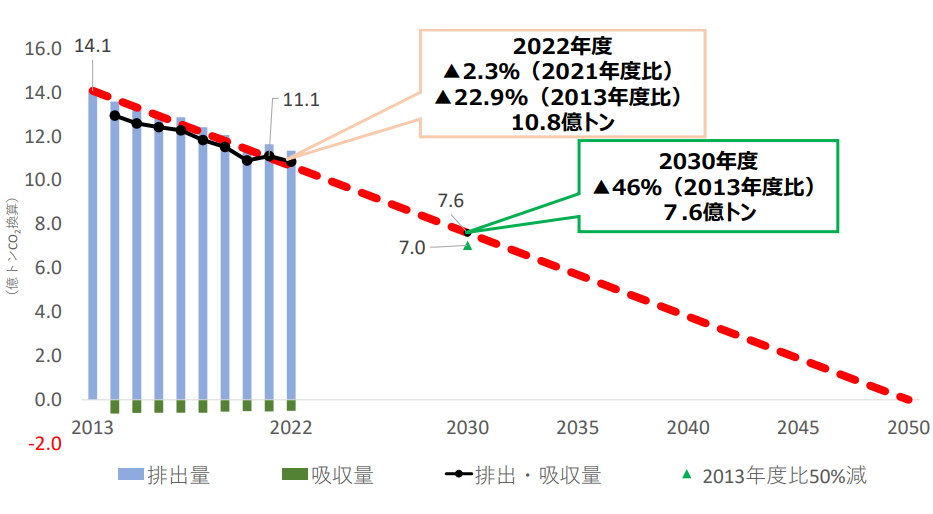

以下の図を見てみると、日本の温室効果ガス排出量が段階的に減少していることがわかる。

環境省は今年4月、2022年度の日本の温室効果ガス排出・吸収量(注)は、約10億8,500万トン(CO₂換算、以下同じ)で、2021年度比で2.3%(約2,510万トン)の減少、2013年度比では22.9%(約3億2,210万トン)の減少となったと発表した。また、温室効果ガス排出量は1990年度以降で最低であり、2050年ネットゼロに向け、順調な減少傾向を継続しているとした。

日本の温室効果ガス削減の中身

今回の環境省の発表で注目すべきは、海の藻や海草がCO₂を吸収した量を計上したことだ。その量は2022年度で約35万トンだった。海藻による算定実績のある国はまだなく、世界初の試みとなる。

海の藻や海藻が温室効果ガスを吸収し、その下の土壌に貯蔵される炭素を「ブルーカーボン」という。生活排水に含まれる汚染原因物質を吸収し、酸素を供給するなどの水質浄化機能も担っており、カーボンニュートラルを掲げる中で重要な役割を担っていることから、近年注目されている。(参考記事:海の炭素貯蔵庫「ブルーカーボン」とは 2021.12.14)

カーボンニュートラルを実現させる上で、島国である日本においてブルーカーボンの可能性は大きい。環境省は今後、海に隣接する湿地や干潟の算定についても検討を進める予定だ。

カーボンニュートラルに向けて~部門別CO₂排出量~

温室効果ガスの削減を着実に進めている日本ではあるが、図1で示すように、2050年にカーボンニュートラルを実現するためにはさらなる努力が必要だ。

日本における温室効果ガス排出量のうち、CO₂は約90%を占めている。

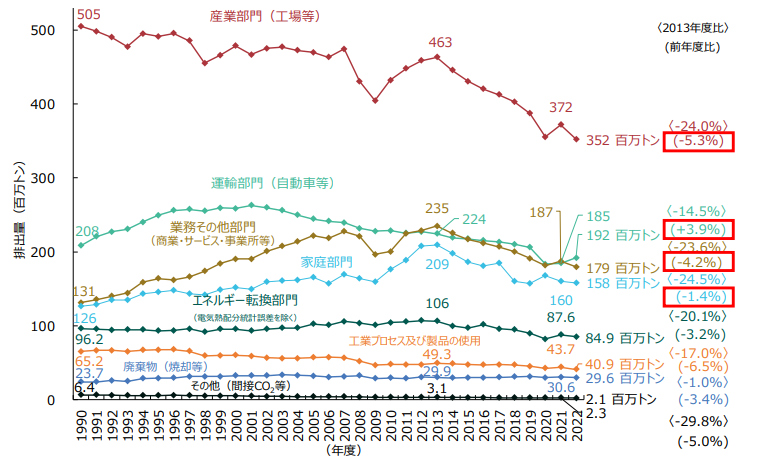

そこで、2022年の部門別CO₂排出量の推移を見てみる。

2021年度比で、産業部門は5.3%減少(▲約1,970万トン)、運輸部門は3.9%増加(+約720万トン)、 業務その他部門は4.2%減少(▲約790万トン)、家庭部門は1.4%減少(▲約220万トン)となっている。

産業部門、業務その他部門、家庭部門などは節電や省エネ努力で排出量が減少した。一方、運輸部門のCO₂排出量が増加したのは、コロナ禍からの経済回復により輸送量が増えたためと思われる。

運輸部門のCO₂排出量削減のためには、EVやFCV(燃料電池車)への転換や、貨物輸送を環境負荷の小さい鉄道や船舶の利用へと転換するモーダルシフトなどが必要だ。

カーボンニュートラルに向けて~電源構成~

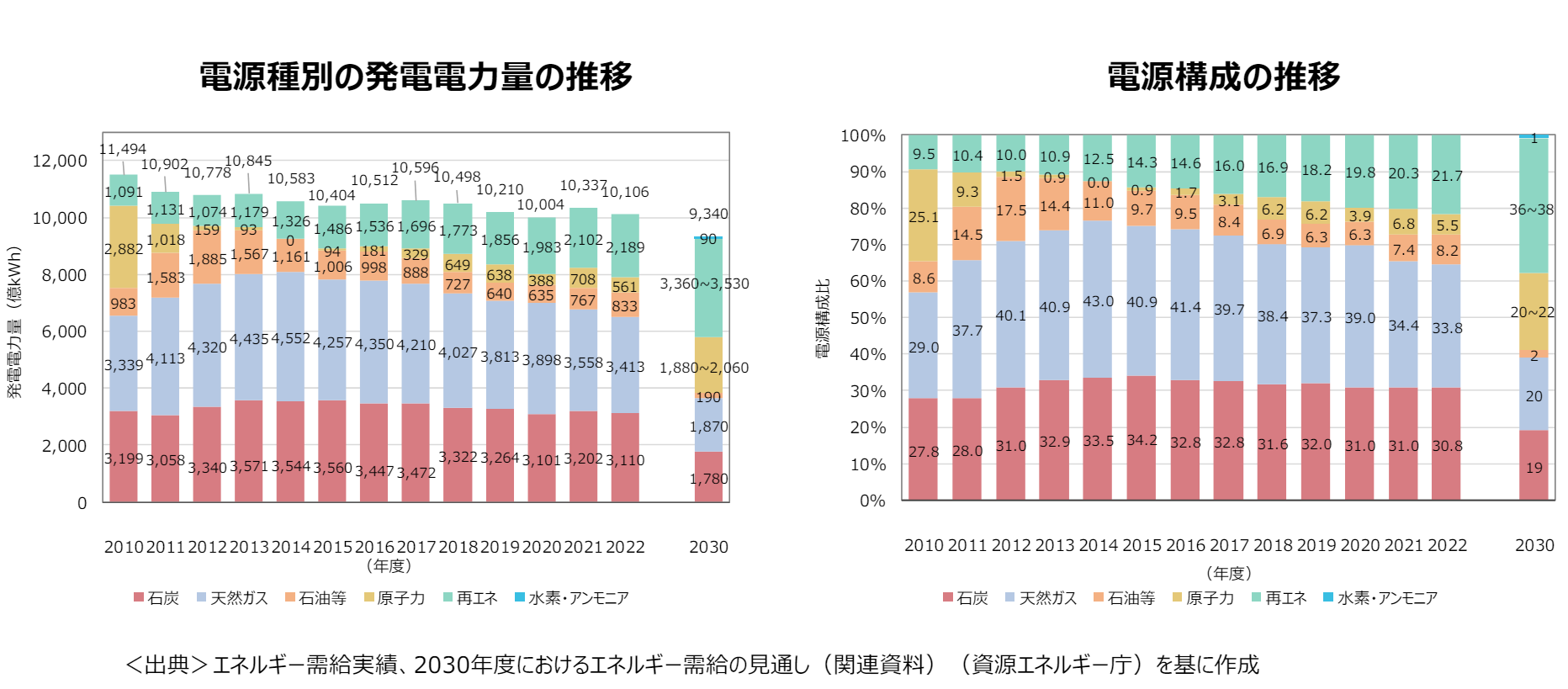

次に、日本の電源構成の推移をみてみよう。

2022年度の電源構成に占める再生可能エネルギーの割合(水力含む)は21.7%で、2021年度から 1.3ポイント増加した。過去10年、順調に増加しているが、2030年の36〜38%の目標を達成するためには再生可能エネルギーの導入量をさらに増やす必要がある。

一方、原子力の割合は5.5%で、2021年度から1.3ポイント減少した。火力(バイオマスを除く)は72.8%で、2021年度から横ばいとなっている。

こうしたなか、2024年は少なくとも3年ごとに検討が義務付けられている「エネルギー基本計画」が見直される年である。

現行の第6次エネルギー基本計画は、2021年10月に閣議決定されたが、その後、ロシアのウクライナ侵攻や、中東でのイスラエル・ハマス軍事衝突が起きた。国際情勢は大きく揺れ動いており、エネルギー・経済安全保障の重要性は一層高まっている。

また、オラクルやAWSなど米クラウド大手が日本国内のデータセンターに投資拡大を表明しているほか、台湾積体電路製造(TSMC)などによる国内半導体工場への投資も膨らむ見込みで、こうした電力需要にどう対応するかも課題となる。

国内外の現状を踏まえ、2050年カーボンニュートラルに向けた2030年度電源構成の目標達成のために、今後の鍵となるのは主に2つ挙げられるだろう。

1つ目は、原子力発電や再生可能エネルギーの導入量拡大だ。2030年度におけるエネルギー需給見通しでは、原子力発電について電源構成で20〜22%程度を見込んでいるが、「いかなる事情よりも安全性を全てに優先させ、国民の懸念の解消に全力を挙げる前提の下」としており、再稼働はなかなか進んでいないのが現状だ。引き続き電力会社は、原子力発電所の安全性向上への取り組みに関する情報発信を強化し、住民の理解を得る努力を継続することが必要だ。

また再生可能エネルギーのひとつである地熱発電については、2021年時点の導入量が59.3万kWのところ、2030年度までに148万kWを目標とする政策強化を掲げている。しかし新規開発地点の開拓には地表調査や堀削調査など高難易度の初期調査が必要になり、また技術開発には莫大なコストや期間がかかることが課題となっている。以前の記事(「地熱発電に新技術「クローズドループ」とは?エバー・ジャパン取締役ジェームズ・ヘザリントン氏」2022.04.04)で紹介した新技術の導入なども検討の余地がある。

そして2つ目は、火力発電の脱炭素化だ。アンモニアや水素を混焼することで温室効果ガスの削減を図る。

株式会社JERAは、愛知県碧南市の碧南火力発電所において、2024年4月1日からアンモニアを20%混焼する実証試験を開始した。大型商用石炭火力発電機における燃料アンモニア転換の大規模実証試験は世界初となる。アンモニアの混焼は既存の技術や設備を活かすことができるため、コストを抑えられるメリットがある。

課題となるのがアンモニアの調達である。経済産業省資源エネルギー庁によると、アンモニア20%の混焼を実施するには、発電機1基につき年間約50万トンものアンモニアが必要となる。国内の大手電力会社の全ての石炭火力発電でこれをおこなった場合、年間約2,000万トンのアンモニアが必要となり、現在の世界全体の貿易量に匹敵する。そのため、アンモニア確保のためのサプライチェーンの構築が必要不可欠になるだろう。

また水素においても、東北電力株式会社が新潟火力発電所において昨年10月から水素混焼試験を実施している。ガスタービン発電と蒸気タービン発電を組み合わせた事業用ガスコンバインドサイクル火力発電所としては国内初となる。今後、安定的に供給するサプライチェーンの構築や、輸送・貯蔵における技術開発などが課題となる。

以上見てきたように、日本の温室効果ガス排出量は減少傾向にあるものの、2050年カーボンニュートラルにはまだ道半ばだ。内外のエネルギーを取り巻く環境を見据えつつ、技術開発に取り組むことが引き続き求められる。

注)温室効果ガス排出・吸収量

排出量の合計から森林等の吸収源対策による吸収量を差し引いた値。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- 編集長展望

- エネルギーにかかわる身近な話題を分かり易く解説。これであなたもエネルギー物知り博士!