画像) 六ヶ所再処理工場

日本原燃株式会社

- まとめ

-

- 10月20日はリサイクルの日。それにちなんで10月は3R推進月間。

- 原子燃料サイクルは使用済燃料から再活用できる資源をリサイクルする仕組みで資源の節約に繋がる。

- 来年のエネルギー基本計画改定に向け、様々な議論行われる。

10月20日はリサイクルの日。「10(ひと回り)、20(ふた回り)」の語呂合わせから、日本リサイクルネットワーク会議が制定した。また経済産業省など関係8省庁は10月を「リデュース・リユース・リサイクル推進月間(3R推進月間)」に定めており、循環型社会の実現に向けた啓蒙普及活動を行っている。

今回はこのリサイクルの日にちなんで、原子燃料のリサイクル問題について取り上げる。

原子燃料のリサイクル

原子燃料のリサイクルと言われてもピンと来ない人もいるかもしれない。実は原子燃料もリサイクル出来るのだ。

以下のニュースをごらんになった方はいるだろうか?

「原子力規制委員会は10月7日、日本原燃株式会社株式会社のウラン・プルトニウム混合酸化物(Mixed Oxide:MOX)燃料工場(青森県六ケ所村)の安全審査で、事実上の合格証である「審査書案」をまとめた。

MOX燃料工場は、7月に安全審査に合格した再処理工場の付随施設。原子力発電所で使い終えた使用済燃料から核分裂していないウランと(原子炉内で)新たに生まれたプルトニウムを混ぜてMOX燃料をつくり、2022年度上期の完成を目指している」。

出典) 日本原燃株式会社

「MOX燃料」とか「再処理」とか初めて聞くような単語が出てきたが、ここで簡単に原子力発電の仕組みについて触れておこう。

原子力発電とは

原子力発電とは、ウランが核分裂した際に発生する熱エネルギーを利用して水を蒸発させ、発電タービンを回す発電方法だ。

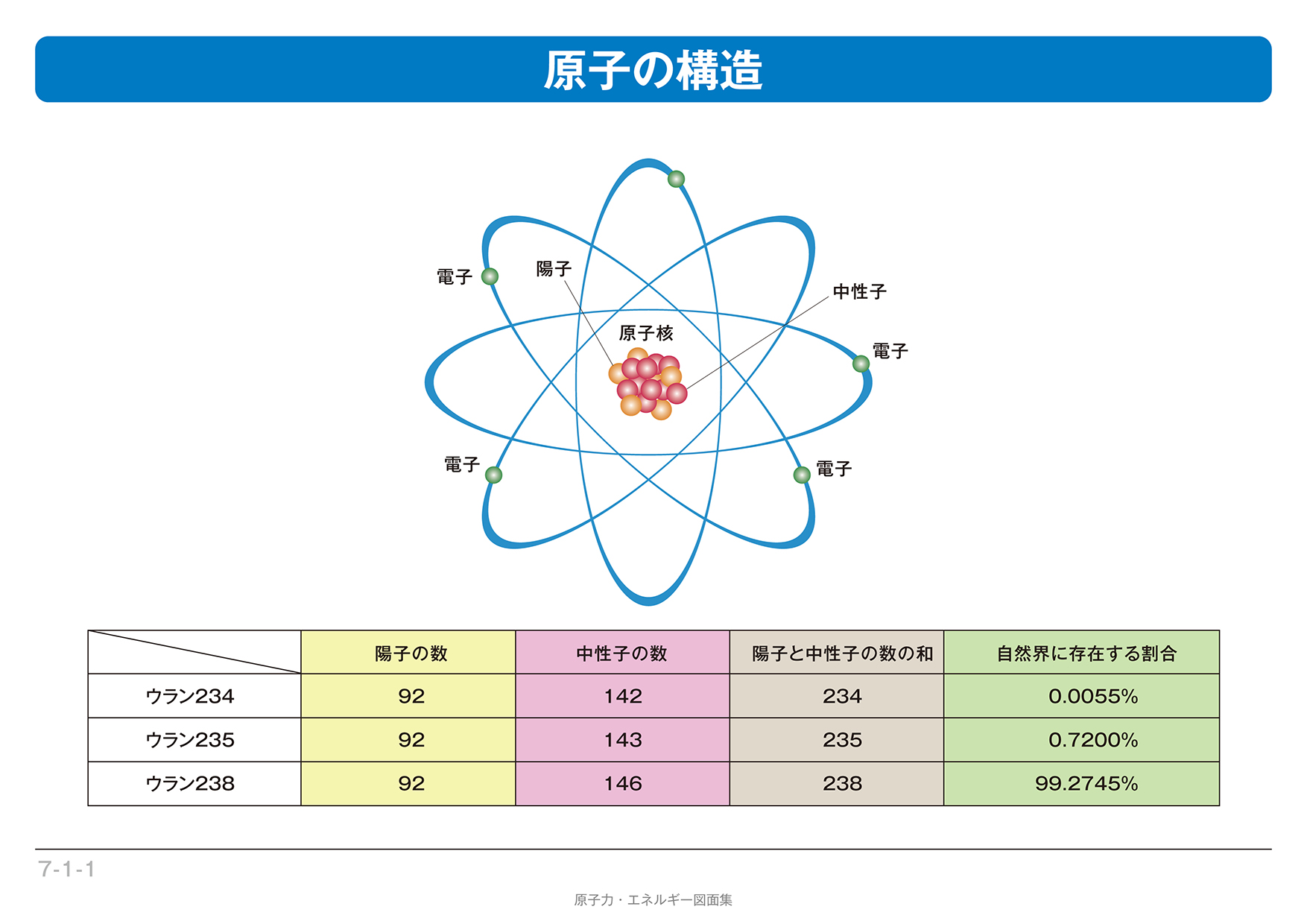

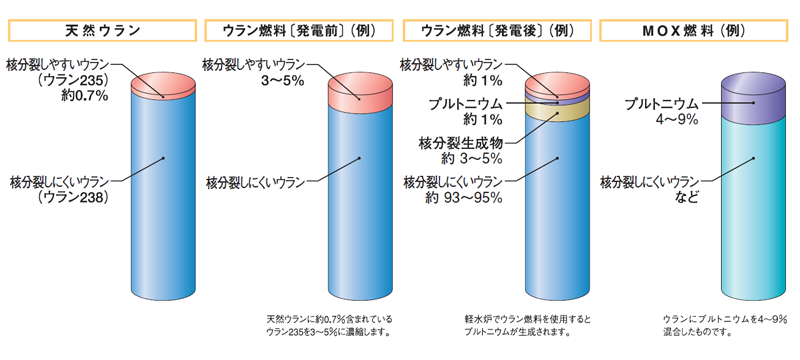

ウランには核分裂を起こしやすい「ウラン235」と核分裂を起こしにくい「ウラン238」がある。両者は同じ元素で構成されるが、元素に含まれる中性子の数が異なる同位体だ。

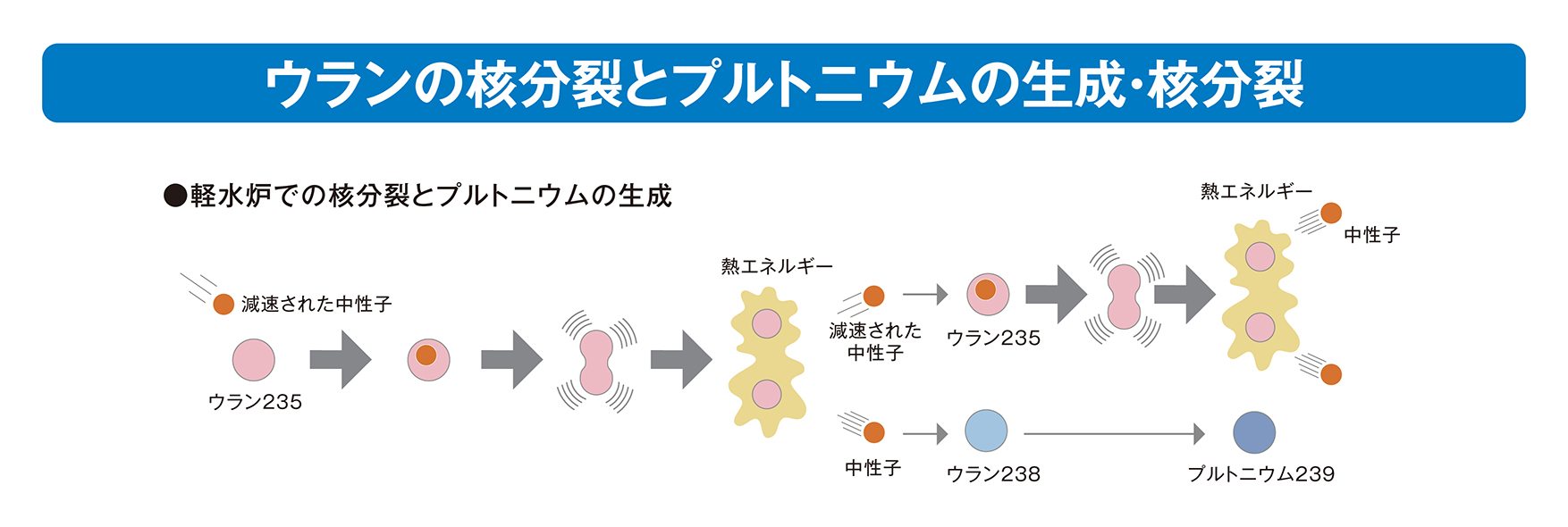

自然界に存在するウランのほとんどは核分裂を起こしにくいウラン238なので、燃料として使う時はウラン235を濃縮させて利用する。ウラン235に中性子をぶつけると、核分裂とともに大量の熱エネルギーが生まれる。一方、ウラン238に中性子がぶつかると「プルトニウム」という元素が生まれる。

原子力発電所で使い終えた使用済燃料の中に残っているウランやプルトニウムを化学的に処理して取り出すことを「再処理」という。この取り出したウランとプルトニウムを混ぜ合わせたものが「MOX燃料」だ。

下の図でも分かるように、ウラン濃縮により、核分裂しやすいウラン235の割合を3~5%に高めたものが「ウラン燃料」で、ウラン235の代わりにプルトニウムを使うものが「MOX燃料」だ。

出典) 日本原燃株式会社

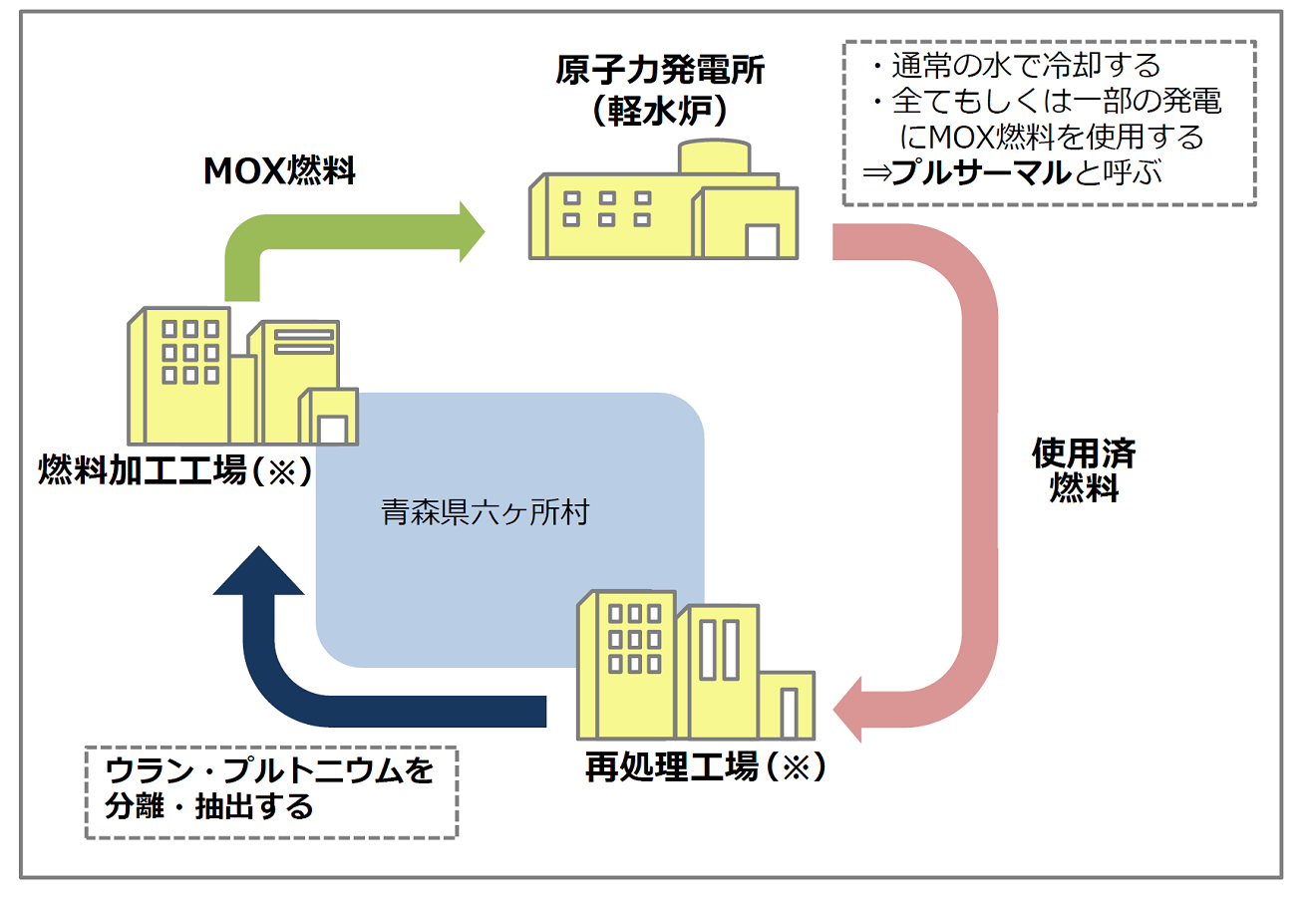

原子燃料サイクルとは

原子力発電で使い終えた燃料から核分裂していないウランや新たに生まれたプルトニウムなどをエネルギー資源として「リサイクル(再生利用)」して出来た「MOX燃料」を再び原子力発電の燃料として活用する仕組みのことを「原子燃料サイクル」という。サイクルは「循環」という意味だ。

「MOX燃料」を原子力発電所(軽水炉:一般的にサーマルリアクターと呼ぶ)で利用することを「プルサーマル」と呼んでいる。プルトニウムとサーマルリアクターを組み合わせた造語だ。

出典) 経済産業省 資源エネルギー庁

私たちが現在利用しているエネルギー資源には、すべて限りがある。原子力発電所に利用されているウランも同様だ。エネルギー資源のほとんどを輸入に頼っている日本は、資源利用について真剣に考えていく必要がある。そうした中、プルサーマルでは、再処理で回収されたウランとプルトニウムをリサイクルするわけで、エネルギーの有効利用に繋がる。

この原子燃料サイクルを完成させるためには、使用済燃料から再使用できるウランとプルトニウムを取り出す「再処理工場」と、回収した資源をもとにウラン・プルトニウム混合の原子燃料(MOX燃料)を製造する「MOX燃料工場」が必要となる。

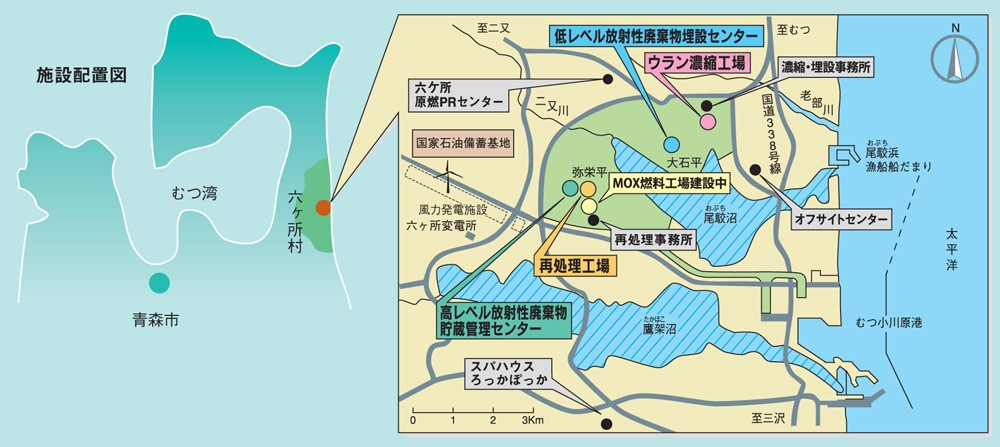

工場はいずれも青森県六ケ所村で建設中だ。再処理工場は1993年、MOX燃料工場は2010年にそれぞれ着工した。しかし、技術的な課題や、原子力規制委員会の新基準に沿った安全対策の強化などから度々計画が延期された。再処理工場はこれまで25回計画が延期されており、当初の予定から25年遅れた2022年の完成を目指している状態だ。

再処理工場とMOX燃料工場は原子力発電所と同様に放射性物質を取り扱うため、想定を超える重大な事故(シビアアクシデント)が発生する恐れがある。そのため稼働には原子力規制委員会の安全審査に合格しなければならないのだ。

原子燃料サイクル事業を進める日本原燃株式会社株式会社は、2014年1月に再処理工場とMOX燃料工場に関して安全審査の申請を行った。6年以上の審査期間を経て再処理工場は、先にも述べたとおり、今年7月に正式に合格が発表され、MOX燃料工場もこのたび事実上合格した。原子力規制委員会の安全審査合格は工場稼働にとって大きな一歩といえるだろう。

出典) 経済産業省 資源エネルギー庁

原子燃料サイクルのメリット

この原子燃料サイクルを進めるメリットは何だろう。

1つ目は資源の節約に繋がることだ。ウランは国内にごく少量しか埋蔵しておらず、多くはオーストラリアやカナダからの輸入に頼っている。日本はウランだけでなくエネルギー資源の大半を海外に依存しているが、ウランを再利用できれば国内のエネルギー自給率の向上につながる。

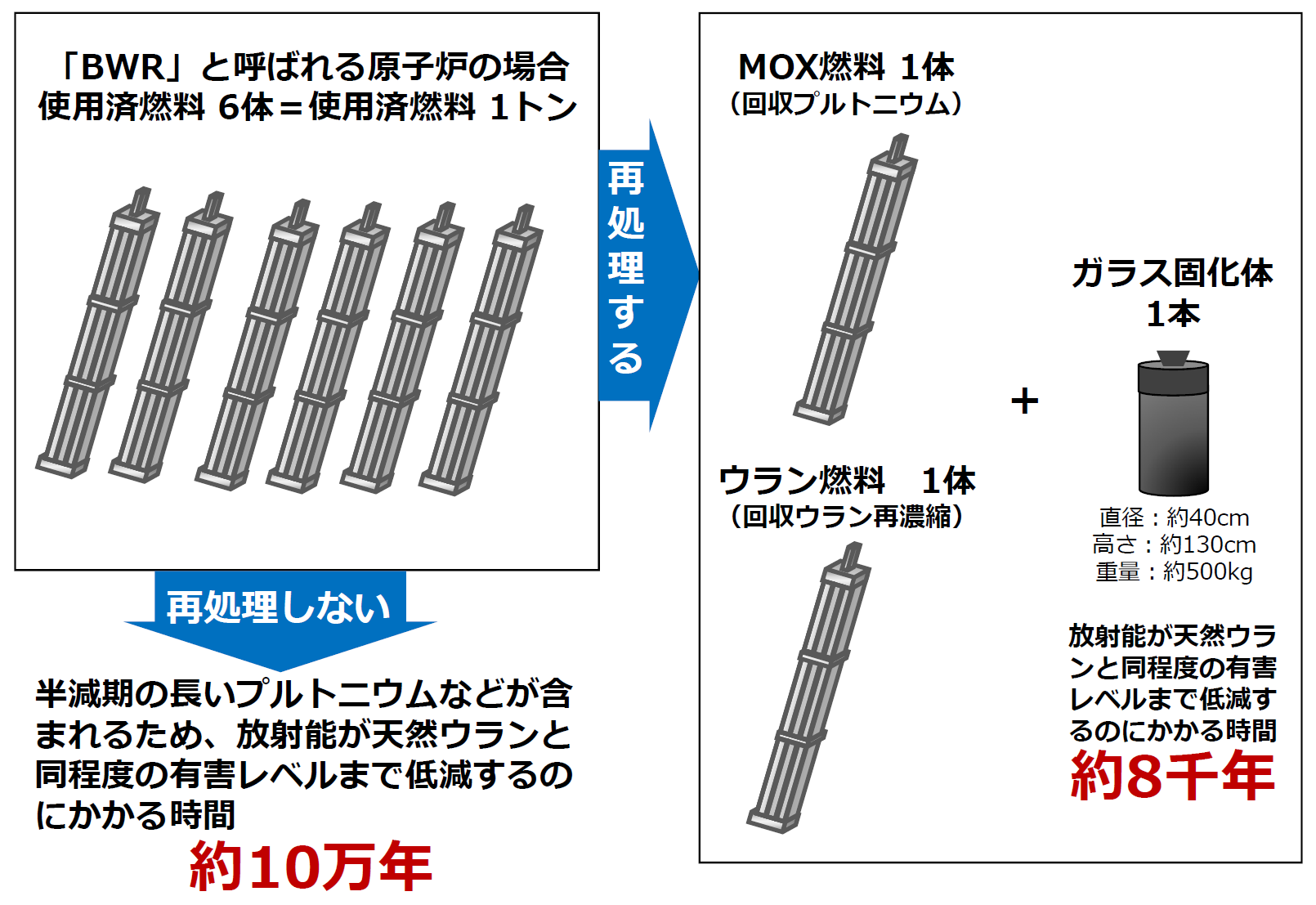

2つ目は「核のゴミ」と言われる高レベル放射性廃棄物が減らせるということだ。資源としてリサイクルできない物質のみを取り出し、処理することで廃棄物の体積が減らすことができる。経済産業省資源エネルギー庁は、これにより廃棄物量が約4分の1に軽減できるとしている。さらに再処理によって放射性廃棄物に含まれる放射能が天然ウランと同程度の有害レベルまで低減するのにかかる時間を、約10万年から約8000年の約12分の1に短縮することができるという。

出典) 経済産業省 資源エネルギー庁

原子燃料サイクルの課題

一方、課題もある。

MOX燃料はもともと、通常の原子炉(軽水炉)よりも発電効率が高いとされる高速増殖炉での使用が想定されていた。しかし、日本に唯一存在する高速増殖炉「もんじゅ」は技術的課題の大きさや経済性の問題から2016年に廃炉が決定している。

出典) 経済産業省資源エネルギー庁

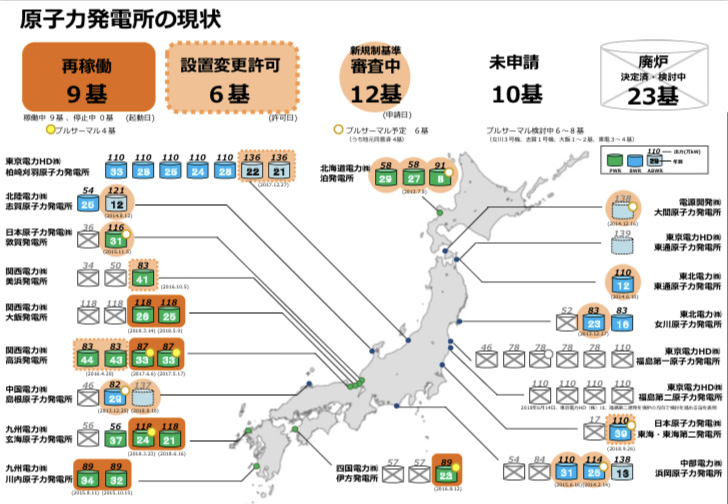

代わりに現在稼働中の軽水炉でMOX燃料を使用する「プルサーマル」が検討されているが、2018年時点でプルサーマルが可能な原子力発電は4基に留まっており、MOX燃料に十分な需要が見込めるか不透明な状態だ。

また使用済MOX燃料の処分方法についても決まっていない。六ヶ所村の再処理工場はウラン燃料の再処理のみを想定しており、より高い放射性物質が発生するMOX燃料の再処理は想定されていない。既に伊方原子力発電所(愛媛県)と高浜原子力発電所(福井県)ではMOX燃料が使用済燃料として原子炉から取り出されているが、処分方法が未定なため、いずれも敷地内で一時保存されたままとなっている。使用済MOX燃料の処理方法を明確にしないと、原子燃料サイクルが完成したとは言えないだろう。

まとめ

今回、再処理工場が原子力規制委員会の安全審査に合格したことで原子燃料サイクル事業は一歩前進したと言えそうだ。しかし、原子燃料サイクルの実現に向けては課題も多く、原子燃料サイクルそのものに厳しい見方もある。

原子力政策に関する議論は様々な論点を含んでおり複雑だが、将来のエネルギー政策を左右する重要な問題だ。そうした中、経済産業省は10月13日、総合資源エネルギー調査会の分科会を開き、3年に1度の「エネルギー基本計画」見直しに向け検討を始めた。

政府は2030年度の電源構成(エネルギーミックス)を、火力(石炭・石油・液化天然ガス)56%、再生可能エネルギー22~24%、原子力20~22%とする目標を掲げている。しかし、原子力発電所の稼働が9カ所に留まっている中、火力発電に頼っている日本に対する国際社会からの風当たりは強まっている。例年の基本計画改定に向け、様々な議論が行われるだろう。

今回は「リサイクルの日」にあたり、「原子燃料サイクル」をご紹介した。日本のエネルギー安全保障の観点から、私たちも、今一度持続可能なエネルギーのあり方について考えてみたい。

Recommend Article / おすすめ記事

RANKING / ランキング

SERIES / 連載

- エネルギーと私たちの暮らし

- 私達が普段なにげなく使っている電気。しかし、新たなテクノロジーでその使い方も日々、変化しています。電気がひらく「未来の暮らし」、覗いてみましょう。